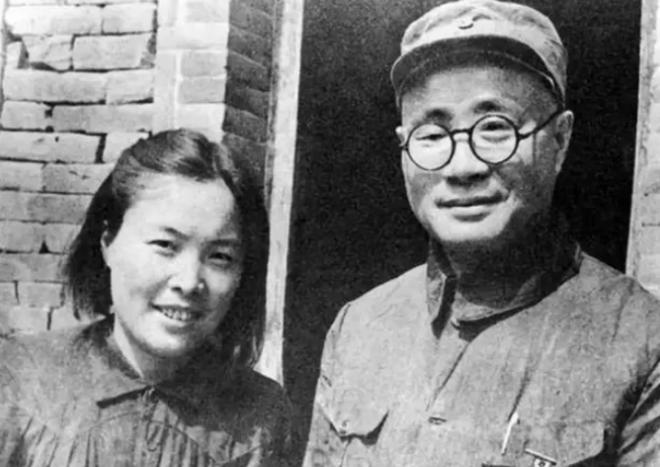

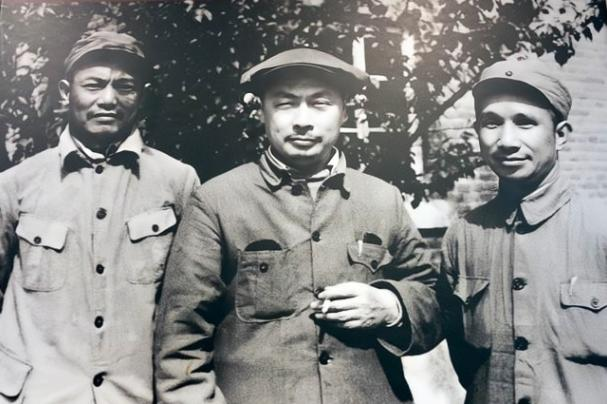

1986年,我国十大开国元帅之一的刘伯承逝世,妻子汪荣华想请照顾过丈夫的所有人吃一顿饭,结果竟发现自己请不起。 1986年10月7日,北京的天空阴沉沉的,仿佛也在为一位伟人的离去而垂泪。我国十大开国元帅之一的刘伯承,在经历了漫长的病痛后,最终与世长辞。 汪荣华坐在丈夫生前居住的房间里,轻轻抚摸着刘伯承留下的物品。十三年来,她日夜守候在丈夫身边,如今丈夫已离她而去,心中的悲痛无以言表。她想起多年前刘伯承对她说过的话:"荣华,你别嫌我老。"那时的她眼含热泪,紧握丈夫的手回答:"我不嫌你老,一点也不嫌你老。" 悲伤之余,汪荣华心里却涌动着一股强烈的感恩之情。这十三年来,是无数医护人员的辛勤付出,让刘伯承得到了妥善的照顾。他们的专业和关爱,让丈夫在病痛中能够保持尊严。汪荣华下定决心,一定要请这些医护人员吃一顿饭,表达自己的谢意。 "我们统计一下,这些年来到底有多少医护人员照顾过刘元帅?"汪荣华向家人询问道。经过详细计算,这个数字让所有人吃惊——竟然有100多位!自1973年刘伯承病倒以来,前前后后轮换过的医生、护士和护工,确实数量惊人。 当汪荣华盘算着请这么多人吃饭需要花费多少钱时,她面临了一个残酷的现实:她根本请不起。这位元帅夫人,竟然连一顿感谢宴都承担不起。事实上,这十三年来,65岁的汪荣华一直在照顾丈夫,没有再出去工作,家庭收入仅靠国家发放的津贴维持基本生活。 "汪夫人,这有什么难的?给军委办公厅说一声,保证办得既省事又体面。"有熟识的人向她提议。 汪荣华摇摇头,坚定地说:"不,这是我个人的谢意,不该动用公家的资源。"尽管他们是元帅家庭,但汪荣华一生坚持不搞特殊,不向组织提任何要求。这一点,她从不曾动摇。 最终,在子女的建议下,汪荣华只请了其中一部分医护人员吃饭,然后以个人名义给解放军总医院写了一封真挚的感谢信,表达了自己的谢意。 当时治疗组的一位负责人感慨地说:"刘帅家是名副其实的清水衙门,我在这里工作了13年,连买点紧俏商品的便宜也没有占过。" 丈夫去世后,汪荣华因悲伤过度曾大病一场。但她很快振作起来,继续为国家工作,如同她年轻时立下的志向一样。即使是元帅夫人的身份,也未曾改变她心中那份纯粹的革命初心和朴素的生活态度。 要理解为何一位元帅夫人会"请不起一顿饭",我们需要回溯汪荣华与刘伯承相识相知的峥嵘岁月,以及他们一生坚守的清贫本色。 1935年的一个晴朗日子,年仅19岁的汪荣华正在率领省邮政局工作人员列队欢迎中央慰问团。人群中,一位身材魁梧、戴着眼镜的军人引起了她的注意。"那个戴眼镜的是谁呀?"她好奇地问身边的同志。"他就是赫赫有名的刘伯承总参谋长啊!"这一刻,汪荣华内心充满了对这位红军将领的崇敬,却未曾想到,这次偶然的相遇会改变她的一生。 汪荣华的革命生涯其实早已开始。1917年出生于皖西郝家集的她,14岁就毅然加入了红军。1931年5月,她和女友郑先如一同报名,成为一名光荣的红军战士。从此,她经历了长征的艰辛,也见证了革命的曲折历程。 而刘伯承,这位1892年出生于四川开县的将领,人生路途同样充满坎坷。13岁时,他与父亲一起参加科举考试,名列第二团第一名,却因祖父当过"吹彭手"被取消资格。命运的捉弄使他最终选择了革命道路,成为了一位杰出的军事家。 革命的旅途上,两颗心渐渐靠近。在红军第二次过草地时,汪荣华因体力不支掉了队,刘伯承主动提出让她骑自己的马,却被倔强的汪荣华婉拒。之后的日子里,刘伯承用蝇头小楷给汪荣华写了一封情书,通过警卫员送到了她手中。 看到信的那一刻,汪荣华脸红到了脖子根。她深知刘伯承眼睛不好,写这样的小楷一定费了很大的劲。然而,她却因自己文化水平有限而感到自卑,认为配不上这位才华横溢的将军。对此,刘伯承温柔地安慰她:"没文化咱们可以一起学习嘛,你自己努力,我还可以尽力帮助你……" 1936年中秋节,他们在战友的见证下举行了简朴的婚礼。婚后不到一周,刘伯承就接到命令前往保安执行新的任务。一路上,他们遭遇敌机袭击,双双负伤,却仍然相互搀扶,继续前行。 新中国成立后,家庭生活并未因刘伯承的高位而改变。三年困难时期,汪荣华常常到附近农户地里捡不要的白菜帮子,剁碎喂鸡下蛋,为的是让丈夫和孩子们能吃上有营养的食物。孩子们的衣服都是汪荣华亲手做的,大的穿完给小的穿,补了又补。 对子女的教育也是严格而朴素的。刘蒙上中学时因穿姐姐的旧军装被同学取笑,汪荣华只是告诉他:"你在生活上要向你爸爸学习,你看他的棉鞋穿了好多年,补了好几次,不是还在穿吗?穿着干净整齐就行了。"孩子们长大成家后,夫妻俩立下规矩:一律搬到自己的工作单位住,不要依靠父母。