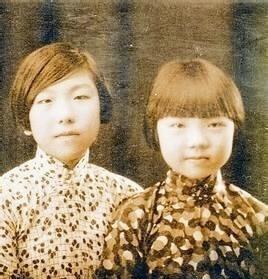

15岁的徐燕若嫁给30多岁的杨毓璋后,头胎就生下儿子晋升为大姨太,然而小女儿杨苡刚出生,杨太太便说她“克父伤子”,杨毓璋没当回事,没多久竟真的去世了。 “泗州杨氏”,这个发源于泗州梁集村(今属江苏盱眙)的家族,以其名人辈出和杰出贡献,在中国近现代史上留下了深刻印记。 从乾隆年间的武将,到清末民初的政要,再到现代文化巨擘杨宪益,这个家族的历史犹如一幅波澜壮阔的画卷,记录着几代人的风采与担当。 杨氏家族的百年辉煌始于乾隆中期,青年农民杨果亭背井离乡,凭借过人的胆识与能力,投身军旅并屡立战功,最终成为江南松江中营参将,位列正三品,获封“武义都尉”。 他的奋斗不仅改变了家族的命运,也为后人铺下了通往仕途的道路。 杨果亭的儿子杨殿邦,嘉庆十九年进士,进入翰林院庶吉士序列。 杨殿邦不仅官至漕运总督、礼部侍郎等高位,还精通诗文,著述颇丰。 他的成就让杨家进入中国晚清社会的精英阶层,并开创了家族的文人传统。 杨殿邦的孙辈中,以杨鸿弼一支最为显赫。 杨鸿弼是杨宪益的曾祖,诗书双绝,书法极佳。 在他的培养下,后代更是全面开花。其八子中,有五人分别考取进士、举人,时人称“杨家五子登科”。 其中,杨士骧是杨氏家族的巅峰人物之一。 作为清末直隶总督兼北洋大臣,他主政山东和直隶地区,掌控北洋事务,在晚清政坛占据重要地位,谥号“文敬”。 他的弟弟杨士琦则是民国时期的邮传部尚书,也是袁世凯九大“智囊”之一。 此外,杨士晟、杨士骢等人分别在地方行政、外交事务上有所建树,“泗州杨氏”一时风头无两。 杨士燮是杨宪益的祖父,甲午进士,后公派赴日本考察学务。 他历任驻横滨总领事、浙江嘉兴知府、浙江巡警道等职,因勤政爱民,赢得良好口碑。 辛亥革命爆发后,他选择归隐,拒绝袁世凯的高官厚禄,转而与梁启超等人诗酒唱和,成立寒山诗社。 他不仅在官场表现卓越,还在诗词书法方面卓有成就,堪称清末士大夫的典范。 进入民国后,杨士燮的八个儿子,各自在不同领域取得了耀眼的成绩,被称为“杨氏八骏”。 杨宪益的父亲杨毓璋便是其中的杰出代表。 他15岁中秀才,后赴日本早稻田大学学习经济学,归国后历任东三省盐务总局会办、天津中国银行行长等职。 虽早逝于48岁,但其留下的经济资产和文化影响,使家族维持了较长时间的繁荣。 杨毓璋不仅在经济领域有所建树,他的风雅与自由精神也影响着后代。 他年轻时爱京剧、斗蟋蟀,甚至与日本艺伎相恋,留下不少情诗。 尽管早年荒唐,他晚年改邪归正,成为家族的顶梁柱。 然而,就在杨苡呱呱坠地的那一刻,不祥的阴云就笼罩在了这个女婴的头上。 杨太太口出恶言,说这小女儿"克父伤子",是个不吉利的东西。 彼时的杨毓璋并未放在心上,谁知几个月后,他竟染病去世,留下了年仅十五岁的徐燕若独自抚养幼女。 失去依靠的徐燕若和女儿,成了杨家人眼中的"软柿子"。下人们对她们不再恭敬,甚至百般刁难。 杨苡11岁那年得了伤寒,本该请最好的大夫诊治,可家人只派了个粗心护士,生怕传染给了杨家独苗少爷。 护士不仅医术平平,还虐待病中的杨苡,害得她病情加重,几近不治。 徐燕若看不下去,把女儿接回了自己房中,不惜重金请来洋医生,并亲自端汤递药,日夜不离左右。 在母亲精心照料下,杨苡终于熬过了难关,睁开虚弱的双眼,对徐燕若说:"生病真好。" 徐燕若强忍泪水,佯装生气道:"胡说,再这样姨娘可要打你手心了。" 一番话,道尽了母女俩相依为命的辛酸。 作为杨家的幼女,她自懂事起就被视为不祥之人,无人疼爱。 然而母亲却视她为心头肉,不离不弃。 即便是在杨家最风光的日子,15岁的徐燕若嫁给杨毓璋,生下长子后被封为大姨太,她也从未忽视对女儿的照顾。 杨苡的降生虽然让杨太太嫉恨,但徐燕若却视若珍宝。 可惜天妒英才,杨毓璋英年早逝。 顷刻间,屋檐下的两个弱女子失去了所有倚仗。原本就轻贱女儿的杨家,此后更是变本加厉地冷落她们。 徐燕若和杨苡像两株小草,颤颤巍巍,随时可能被连根拔起,再无立足之地。 往事历历在目,悲凉万分。 然而,徐燕若并非等闲之辈。这个15岁就嫁入豪门、头胎就诞下杨家独子的女子,身上有着不屈不挠的骨气。 即使沦为寡妇,失去了丈夫的庇佑,她也没有向命运低头。 她知道,要在这个重男轻女的大家族里保全自己和女儿,就必须有真本事。 于是,她发奋读书,从一个目不识丁的小妾,摇身一变,成了一个博览群书的女学士。 她常常抱着杨苡,给她讲述书中的古圣先贤和他们的点点滴滴,希望女儿将来也能成为一个有学问、有见识的人。 徐燕若最终还是没能扭转杨家轻贱女儿的风气,在家人的阻挠下,大女儿杨敏如和杨苡都没能进入新式学堂读书。 但徐燕若并不气馁,她变卖首饰,省吃俭用,攒下一笔钱,送两个女儿去了天津最好的教会学校读书。 她常对女儿们说:"这个家摆脱不了愚昧,但你们将来一定要嫁个好人家。"