缅甸有一个自治区自称是中国人,不和缅甸人来往,不过缅甸节日,还不学缅甸语言,他们和中国是啥关系?

走在果敢的大街小巷,你听到的最多的是汉语,确切地说是西南官话的一种方言,与云南地区的方言十分接近。

尽管缅甸官方语言是缅语,在果敢,缅语的使用主要局限于缅族人群,缅甸政府近年来努力在果敢推广缅语教学,试图增强缅语的影响力,但汉语依然是当地居民日常交流的主要语言,根深蒂固。

这种语言习惯,强化了果敢人民与中国的文化联系,也加深了他们对自身身份的困惑,他们是谁?

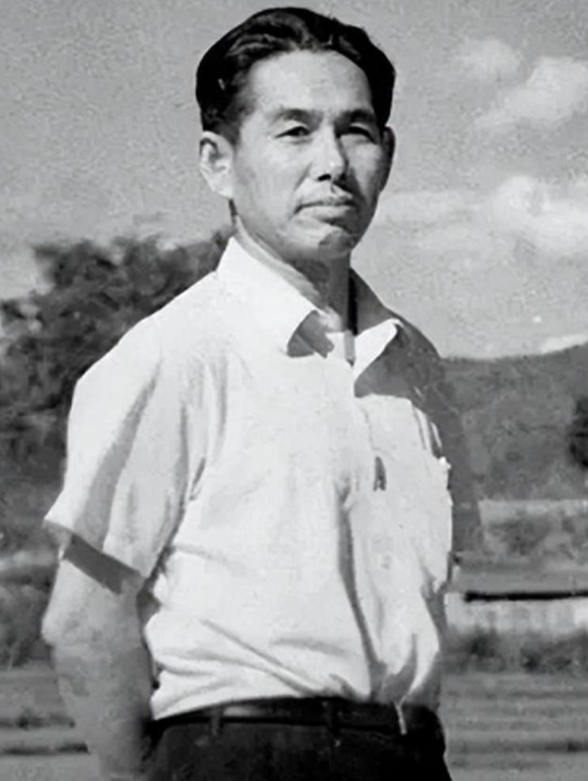

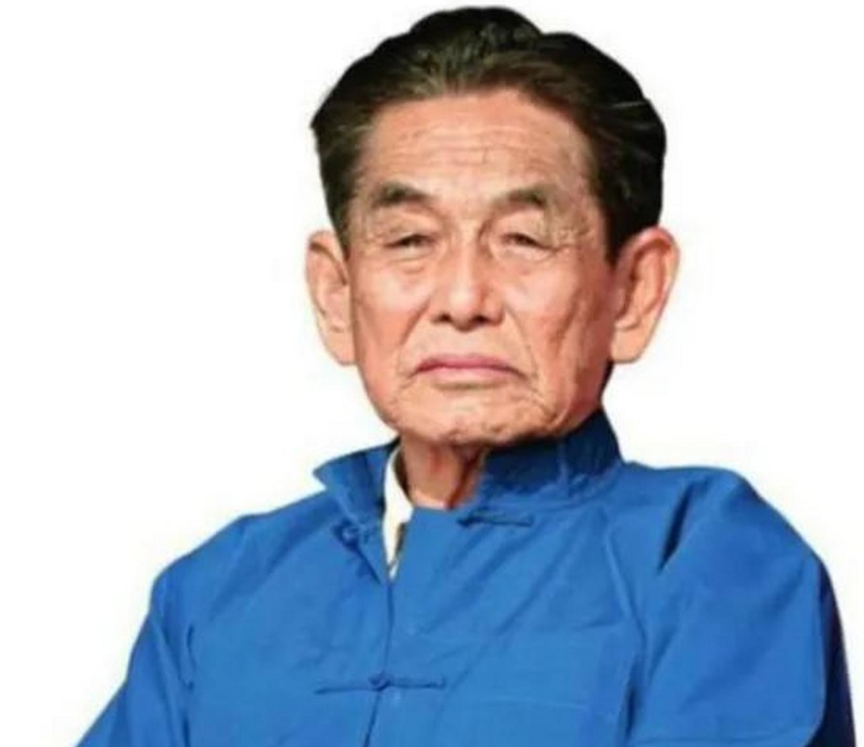

彭家声,这位果敢特区的前领导人,坚称果敢人就是华人,就是汉族,这种说法,或许源于果敢地区的历史渊源和文化传承,也或许是他政治诉求的一部分。

然而缅甸政府奉行“大缅族主义”政策,对少数民族的文化和身份认同并不重视,这种政策上的冲突,使得果敢人民的身份认同问题更加复杂化。

1989年,他率领果敢地方武装与缅甸军政府达成和平协议,成为缅北第一个与政府和解的地方武装,为缅北和平进程开辟了道路,其他地方武装也纷纷效仿,这被彭家声视为他的一功劳。

在彭家声主政的20年里,果敢地区的经济也得到了一定程度的发展,基础设施建设取得了一些成果,对于彭家声的这些“功绩”,外界评价不一,有人认为他是果敢发展的功臣,也有人批评他独断专行。

2009年,一场突如其来的冲突打破了果敢地区的短暂和平,缅甸政府要求彭家声交出武器,这对于一个高度自治的特区政府来说,无疑是难以接受的,他拒绝了政府的要求,冲突随之爆发,最后果敢同盟军被击溃。

对于这场冲突,彭家声认为是缅甸政府背信弃义,出尔反尔,他坚称自己是为了维护果敢的自治地位才被迫反抗。

这场冲突,也成为彭家声人生中的一个重要转折点,从此他踏上了流亡之路,心中始终怀揣着“收复果敢”的梦想。

其实许多果敢人没有正式身份证,这严重限制了他们的出行和各种权利,他们无法像其他缅甸公民一样自由迁徙,甚至不能出国。

这种困境,不仅困扰着果敢人民,也是缅北其他少数民族普遍面临的问题,几十年来持续的武装冲突,使得这些地区的居民长期处于无身份状态,生活举步维艰。

彭家声,这位出生于1931年的老人,接受过专业的军事训练,曾被称为“果敢王”,他讲一口云南口音的普通话,自称祖籍四川会理县。

他曾多次托人寻找四川的亲戚,但至今没有结果,这种寻根的执着,或许反映了他内心深处对中国文化的认同和情感依恋。

彭家声的离去,并没有带走果敢人民对和平与稳定的渴望,他们依然在坚守自己的文化,传承自己的语言,守护自己的家园。 信息来源:《“果敢王”彭家声:曾托人去四川原籍寻找亲》钱江晚报