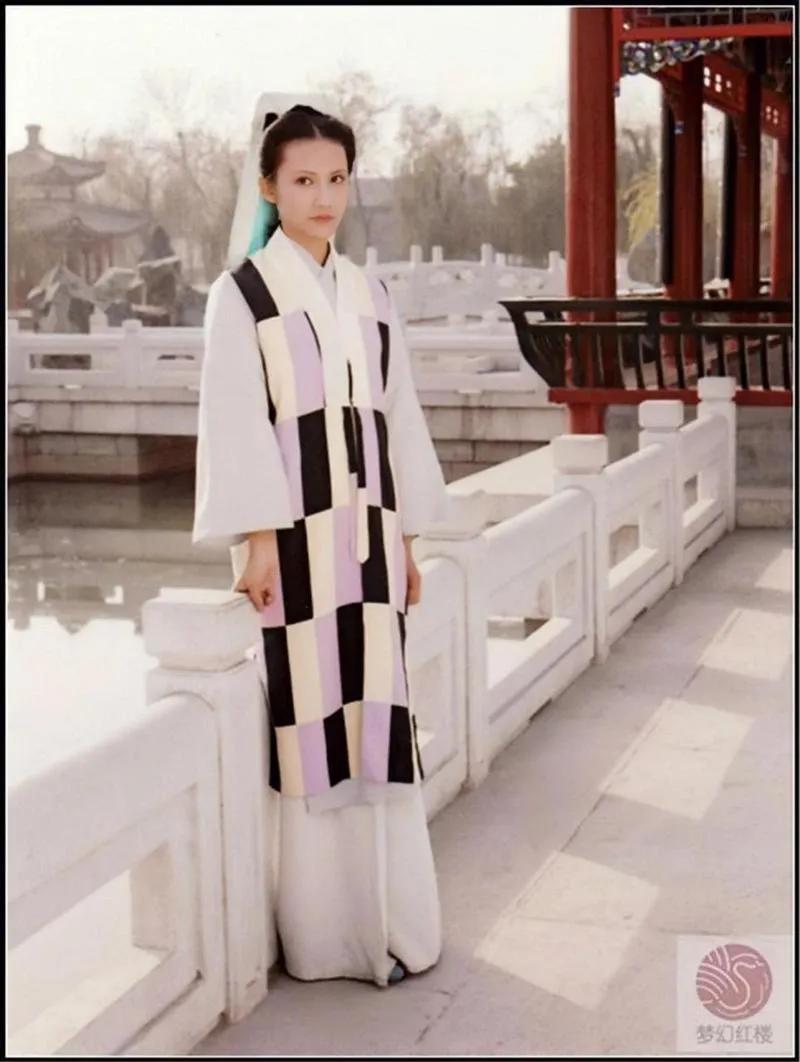

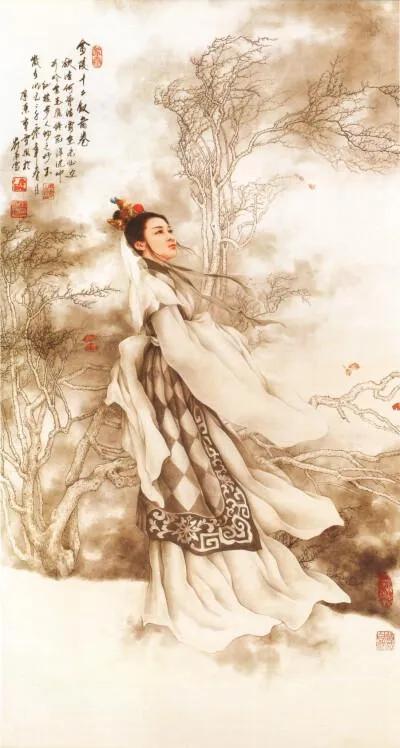

为什么说妙玉“欲洁何曾洁,云空未必空”? 在《红楼梦》里,判词就是部分主要人物结局的一种隐讳的总结。所有判词中,又以十二钗判词为最。红楼梦人物命运可从《金陵十二钗判词》正册中预知。下面这是妙玉的判词: 欲洁何曾洁,云空未必空。可怜金玉质,终陷淖泥中。 先解析这首判词:这句判词揭示了妙玉内心的矛盾与挣扎,表达了她渴望洁净却身陷尘世,追求超脱却未能如愿的命运。“洁”在妙玉的判词中,既指操守清白,也指佛教所标榜的净。妙玉渴望洁净,但身处尘世,难以完全摆脱世俗的污染。佛教要人看破红尘,领悟万境归空的道理,但妙玉未能完全做到。“空”在判词中指的是虚,即佛教中超脱一切的一种境界。妙玉追求云空,但并未能真正放下世俗的牵绊,最终未能完全超脱。 “金玉质”喻指妙玉的身份高贵,象征着她如金和玉一样宝贵。然而,即便拥有如此高贵的品质,妙玉最终还是陷入了污泥之中,暗示了她命运的无奈和悲惨。 妙玉的命运充满了悲剧色彩。她渴望洁净和超脱,但最终未能如愿,身陷污泥之中。这反映了封建社会对女性的压迫和限制,妙玉的命运也象征了众多女性的共同悲剧 妙玉的判词中蕴含了丰富的象征意义,主要体现了她的出身、性格、命运以及对佛教的理解。如“金玉质”象征着她出身于一个贵重的家庭,预示着她有着不凡的身世和背景。判词中的“美玉”比喻妙玉本人,暗示她有着高贵和纯洁的品质。同时,妙玉的判词也揭示了她与佛教的深厚渊源,佛教中的“洁”和“空”概念在判词中得到了体现,象征着她对佛教理念的追求和理解。 判词中的“云空未必空”反映了妙玉对佛教“空”理念的理解和实践。佛教强调看破红尘,领悟万境归空的道理,而妙玉虽然皈依佛教,但她的内心并未完全达到“空”的境界,象征着她对世俗情感的纠葛和内心的矛盾。 “可怜金玉质,终陷淖泥中”象征着妙玉虽然有着高贵的品质,但最终却陷入了世俗的泥沼中。这预示着妙玉的命运并不顺利,她虽然追求精神的纯净,但最终还是被世俗所困扰,未能实现自己的理想。 由于曹雪芹只写了前八十回,很多人物的故事还没讲完,人物命运的结局大都由续写者完成因续本有多种,《红楼梦》中妙玉的命运结局有以下几种说法: 1.被强盗掳走杀害:贾府抄家后,强盗趁火打劫,看到妙玉国色天香,起色心将其掳走。妙玉誓死不从,被强盗杀害。 2.被充为官妓或卖到妓院:贾府败落后,妙玉受连累,被官府充为官妓或卖到妓院。 3.被老头子霸占:妙玉从良,被一个老头子 赎回家中。 目前比较通行的一种说法是:贾府被抄家后,贾母出殡当晚,妙玉出园到惜春房里坐谈、下棋,被入室打劫的贼寇盯上。次日夜间,妙玉遭劫,贾府传闻妙玉被贼寇杀害于海边。 但不管是哪种结局,都照应了判词中所预示的命运安排,即本有高洁的情感愿望,想要洁身守玉,可命运捉弄人,偏让她流落风尘,被世俗尘埃所吞没!正所谓“欲洁何曾洁,云空未必空。可怜金玉质,终陷淖泥中”!