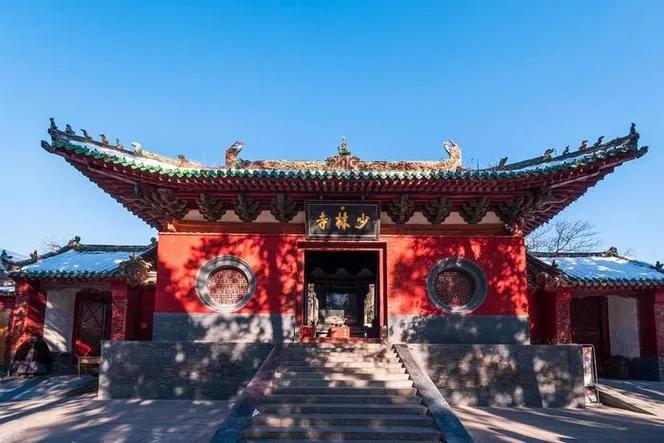

中国的宗教建筑“庙、寺、祠、观、庵”有何联系与区别? 在中国,庙、寺、祠、观、庵都是宗教建筑,它们之间既有联系也有各自的特点: 它们之问有必然的联系:它们都是中国传统文化的重要组成部分,承载着人们的宗教信仰、历史文化与民俗风情。 但它们又有各自不同的特点和作用: 1.庙:起源于远古时期的祭祀活动,最初是用来祭祀祖先、神灵以及有功于国家和民族的人物的场所。在古代中国,庙是民间信仰和宗族活动的重要载体。后逐渐演变为供奉各种神灵的场所。庙的建筑风格多样,承载了丰富的民间信仰与社区活动功能,如庙会、祈福等。 2.寺:在佛教传入中国之前,原本是古代政府的官署名称。随着佛教的传入和发展,寺逐渐演变为佛教寺院的专用称呼,成为佛教僧侣居住、修行和传播佛法的重要场所。寺源于古印度的“僧伽蓝摩”,意为“僧众所居的园林”。传入中国后,成为佛教徒修行和生活的场所。寺庙多采用中轴线对称布局,建筑风格庄严、神圣,是佛教文化的重要载体。 3.祠:祠堂是供奉祖先牌位和祭祀的地方,家人们可以在祠堂里向祖先烧香、上香、献花等,表达对祖先的敬仰和祝福。这是祠堂最基本也是最重要的功能,通过祭祀活动,族人能够缅怀先祖,传承家族文化,增强家族凝聚力。 祠堂也可以用来纪念过去的重要人物或事件,如一些名人故居被改建成祠堂,用来纪念这些名人的功绩和贡献。同时,祠堂也是发扬祖先爱国主义、艰苦创业精神的重要场所,通过讲述祖先的事迹和精神,激励后人奋发向上,为家族和国家做出贡献。 祠堂是家族重要的聚会场所之一,家族成员可以在祠堂里举行一些重要的家族活动,如祭祖大典、家族团圆饭等。这些活动能够加强家族成员之间的联系和情感,促进家族内部的团结和和谐。此外,祠堂还是家族的管理中心,设有家族的档案资料、族谱等,方便家族成员了解家族的历史和家族成员的关系。祠堂也是教育的重要场所,通过祠堂文化内涵、匾额、楹联、碑记以及族规家训等,向族人传递爱国、孝悌、敬业、诚信、友善等道德风尚。这些道德教化内容有助于形成男女平等、尊老爱幼、扶贫济困、礼让宽容等文明道德风尚,促进社会的和谐稳定。祠堂还是农村文化活动的重要场所,族人可以在祠堂里陈列书画、阅读书报、喝茶聊天等,增进知识,联络感情,增进宗亲邻里情谊。一些祠堂还会成为社区的文化活动中心,社区居民可以借用祠堂的场地开展各种活动,如社区文化节、社区艺术表演等,丰富社区文化生活。 4.观:与道教紧密相关,其起源可以追溯到上古时期。道教场所最初被称为“治”、“庐”等,直到北周时期才正式被称为“道观”。观是道士们修行和供奉神灵的地方,建筑风格多 具道家特色。是道教庙宇的称谓,也是道士修行和供奉神灵的地方。观内常供奉三清道祖等道教神灵,建筑风格多具道家特色,如清静幽雅、依山傍水等。 5.庵:本义是不对外开放的小草屋,后来逐渐演变为佛教或道教修行者的隐居之地。在佛教中,庵通常指的是女性修行者(尼姑)居住和修行的场所,规模较小且环境清幽,为佛教女子出家行佛事的专用建筑名称。庵的建筑风格简约朴素,多位于山林幽静之地,便于女尼们修行。庵内常供奉佛像和菩萨像,供女尼们礼佛修行。 总之,这些宗教建筑各具特色,共同构成了中国丰富多彩的宗教文化。