德国的电动化未来在两难之间,中国品牌应当主动作为

上周,德国交通政策智库Agora Verkehrswende表示,德国目前的汽车企业状态无法支撑2030年让1500万台电动汽车上路的目标,预计最多只能实现900万台。而要实现1500万台电动车上路,除了需要推进更加激进的政策到向外,和中国的合作是不可避免的。

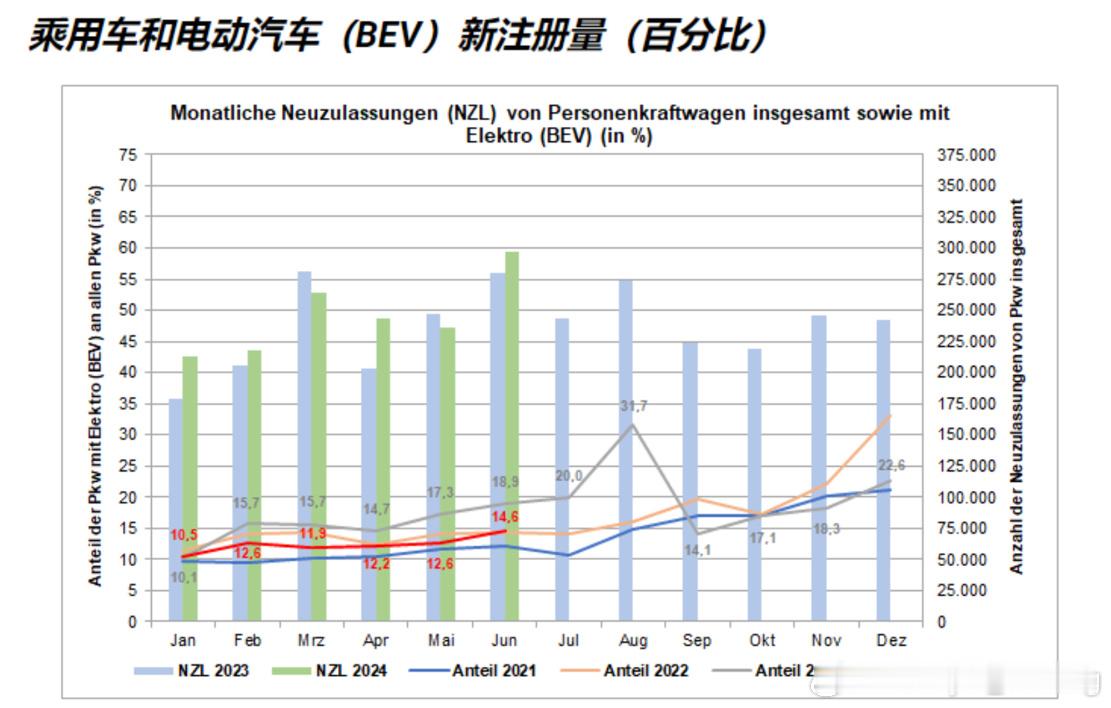

2024年上半年,德国的新车BEV份额持续下滑,已经降到了12.5%,去年同期为15.8%。2023年,全年的BEV的占比接近20%,政府和主要汽车制造商在这样的发展趋势下规划2030年实现1500万台电动汽车保有量的目标(下图中柱子的高度代表的是当月德国乘用车的总销量,并非BEV的销量)。

与此同时,采用“替代动力方案“,包括纯电动、插电式PHEV、混动HEV、氢气燃料、天然气、燃料电池等非常规动力的车辆的占比,达到了43.9%,去年同期为44.8%。也就是说,BEV下降了3.3%份额,但总替代动力份额只下降了0.9%。可以看出,混动是稳定和增长的。这也符合我们一贯的观点:越是波动和公平市场,混合动力的稳定性和竞争力是最强的(事实上更进一步的数据显示,HEV的表现更好)。

德国汽车行业协会Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe(ZDK)最近对348家汽车经销商进行的一项调查,与去年同期相比,上半年来自私人客户的BEV订单下降了47%,而对柴油和汽油发动机的需求增长了24%。

那么,这个问题为什么会和中国扯上关系呢?

首先,德国无法短期内自行解决电动化问题是规律的必然结果。

1、此前德国电动汽车爆发的来源是默克尔政府末期为了拉选票强行开展的电动汽车补贴大撒币政策,结果基民党没有因此拿到足够的选票,败给了目前的红绿灯政府。因此基民党反过来就与绿党大肆调拨政府预算支持电动汽车补贴的做法予以坚定反对。叠加了德国自身的电动车畅销甚至因此引发了区域“骗补“的行为后,德国政府预备的54亿欧元预算很快就烧完了。补贴无以为继后,只能不断削减和取消补贴内容,反过来也就影响了电动汽车的销量。

2、德国车企缺乏足够的政府支持,在正常市场化模式下,电动汽车转型的速度必然是缓慢而充满争议的。大众汽车首席执行官奥利弗·布鲁姆就表示说,拆除原有的生产线以升级为电池产线,同时解雇大量的工人所需要付出的一次性成本,对大众汽车的财务冲击令其必须谨慎而有步骤的进行。这个月,采埃孚德国宣布将会裁员26%,高达14000个岗位。在2022年,欧洲汽车供应商协会就警告,如果只对纯电动方向进行推动,欧洲直接失业人口将会达到50万,而相关间接失业人口将高达数百万。这还是转型后岗位依然留在欧盟本国的乐观场景推测。

3、大规模的充电技术设施投资对于小政府国家来说,是一个非常大的挑战。德国自二战后,就对政府权力和预算监管进行了比较大的限制,特别是对财政赤字高度抗拒,基本上本着有多少花多少的态度。而在自由市场经济条件下,涉及到大规模基建的充电网络是一个大的挑战。这不仅仅对于德国如是,整个欧盟亦如是。

但是从另一个角度来说,1500万台电动汽车上路,是绿党主导的希望欧盟提前实现净零目标的重大步骤之一。在很多气候左翼看来,相比于气候变化这个“big picture“,产业保护的小算盘简直微不足道。

总结来说:

从“面包“的角度来说,目前整个欧洲的极右翼在利用经济危机和居民负担,挑战整个绿党的产业政策与气候变化政策,其中就包括电动汽车政策,呼吁保护欧盟的优势产业,更加平稳的实现转型,并特别关注碳泄露和洗绿问题。

而从”未来“的角度来说,欧盟同样有一股强大的力量,在要求利用中国低廉的产业集群,先尽快达成电动化的社会,然后推动企业自己加强投资,把中国企业当作鲶鱼来搅动市场。

在去年我的欧盟政策相关的文章中,我就多次提出,如果你不了解欧盟,仅靠在中国市场卷出来的产品力,认为到欧盟就应该自动的获得市场地位而销售,这种观点大错特错,而且注定是失败的。尤其是去年的所谓慕尼黑车展组队到人家家门口所谓“show 肌肉“,完全是为了国内宣传的极其生硬和低劣的傲慢宣传,完全没有配合基于欧盟内部社会文化的融入性的传播,其最后的结果就是引起了不必要的警惕和针对。去年慕尼黑车展后,我们国内的协会再安排中欧汽车技术交流,很多过去深度合作的欧洲华人研究人员和教授都委婉的表示要请示获批后才能参加。

所以我当时就建议两点:

1、产品渗透,悄悄地进村,打枪的不要。挣钱嘛,不磕碜。中国要尽快把汽车产业的根扎进欧盟市场,形成你中有我,我中有你的形态,尤其是要捆绑上欧盟的就业和地方政治。

2、必须要充分研究欧洲的社会文化,与欧洲的文化趋势捆绑,建立文化道德优势。此外,我们的产业政策和监管政策相关的部门,一定要注意不要拖车企出海的后退,也要有国际化的视野。

目前的中欧状况,其实是非常糟糕的状态。

目前来说,欧盟最有利于国际化渗透的文化就是气候变化,尤其是纯电动汽车。因此,中国汽车企业对与纯电动汽车的欧盟市场战略必须要有效的融入ESG和气候变化因素,尤其是要避免被扣上碳泄露的罪名。政府政策一定要快,企业的思路转变也一定要快。目前,对欧盟出口产业战略布局最好的,是上汽和吉利。但是一首好牌还要会打,这一点要看两个集团的欧盟战略的智慧。

#大v聊车#