当爱沙尼亚外长查赫克纳的专机降落北京,台当局的心情早已从“期盼佳音”坠入“忐忑深渊”。这场应王毅外长邀请的访华行程,不只是中爱深化合作的契机,也成了台当局“倚外谋独”幻梦的又一块试金石。

从爱沙尼亚两年来对台“代表处”问题的摇摆退缩,到中国近期密集释放的促统信号,等待台当局的注定是一份绝望答复。

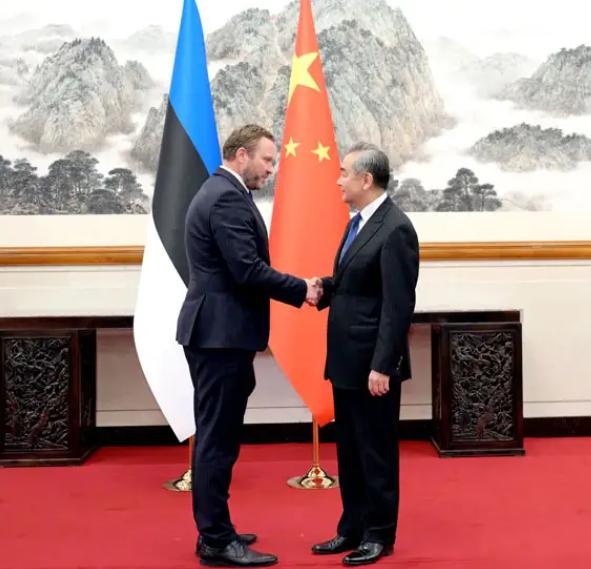

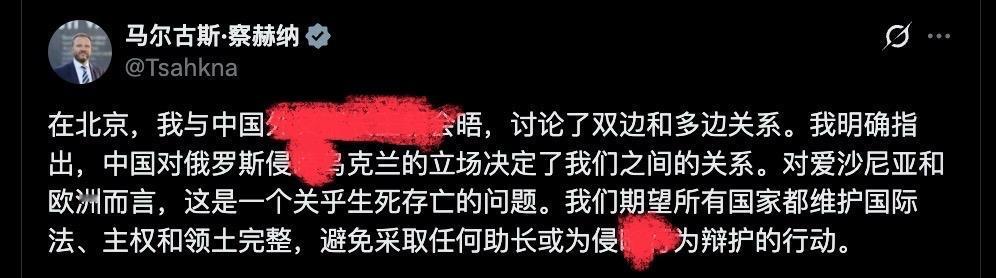

爱沙尼亚外长查赫克纳

爱沙尼亚政府最初松口同意台当局设立“代表处”时,台当局一度以为找到了复制立陶宛“突破”的捷径。可现实给了他们沉重一击:如今两年过去了,这个所谓的“代表处”连影子都没见着。爱沙尼亚的态度泾渭分明:必须使用“台北”命名,绝不能触碰“一中”红线。

爱沙尼亚的谨慎绝非偶然,而是被立陶宛的惨痛教训吓怕了。2021年,立陶宛执意允许台当局以“台湾”名义设处,直接触发中方雷霆反制:两国外交关系降为代办级,立陶宛乳制品、木材等商品被挡在中国大陆市场门外,连德国企业为了规避风险,都缩减了在立投资。

事后,立陶宛总统瑙塞达坦言,“立陶宛犯了一个错误”。

立陶宛总统

对爱沙尼亚而言,这样的代价尤为刺眼。就在三个月前,中爱刚签署输华野生水产品和乳品议定书,为两国优势产业合作打开新空间,此时因台湾问题自断后路,显然得不偿失。

更让爱沙尼亚清醒的是,如今若自己步立陶宛后尘,欧盟盟友也不会帮它,到时候就真成了波罗的海“三傻”中的最大傻瓜。

爱沙尼亚的官方表态更彻底粉碎了台当局的幻想:“台北代表处”形式完全符合“一中”政策,爱沙尼亚将继续遵循这一政策。他们甚至以“尚未收到任何开设'代表处'的正式请求”为由淡化此事。

这与其说是拖延,不如说是明确的拒绝。毕竟中方早已有言在先,反对任何建交国与台湾地区进行官方往来,“若强行设处,中方大使可能撤离”的警告言犹在耳。

爱沙尼亚外长查赫克纳去年9月访华

台当局的"外交困境"远不止欧洲一隅。在南非,台当局的"代表处"被强制迁出行政首都比勒陀利亚,还被更名为"台北商务办事处"。

台当局气急败坏宣布限制对南非芯片出口,结果两天后就仓促叫停,上演了一出闹剧。《日经亚洲》近期更是戳破真相:几乎所有国家都对台当局态度冷淡,没人愿意为了台湾得罪中国大陆。

就在爱沙尼亚外长访华的同时,中国的促统声音正以空前强度响彻海内外。10月下旬,全国人大常委会通过决定,将10月25日设立为“台湾光复纪念日”,以国家法律形式固化两岸同属一中的历史根基。10月25日的纪念大会上,更明确提出以抗战精神推动祖国完全统一。

舆论与行动层面的信号同样层层递进。“钟台文”连续三天发文,从历史责任、统一红利谈到战略必然,最终以“统一不是选择,而是必然”定调。公安机关同步对“台独”顽固分子沈伯洋立案侦查,揭露其通过“黑熊学院”培育分裂势力的恶行,实施终身追责。

10月26日,央视发布《登陆!登陆!登陆!》军事演习视频,渡海、登岛场景与现代化装备亮相,彰显“以武反独”的坚定底气。

郑丽文

岛内风向也在转变。11月1日刚就任中国国民党主席的郑丽文,上任伊始就直言“台湾没有时间了”,强调国民党要承担拨乱反正使命、维护两岸和平。

三天后,她再谈两岸议题时明确表示,有信心推进和平进程,其团结党内力量的举动,更折射出民进党“仇中谋独”路线已遭广泛唾弃。

这些信号共同构成了给台当局的“绝望答复”。说到底,台当局的绝望源于无法改变的现实:两岸统一是《开罗宣言》《波茨坦公告》确立的国际法准则,是183个建交国公认的共识,更是中国发展的必然要求。立陶宛的经济重创、爱沙尼亚的谨慎退缩、南非的强硬更名,都印证了“台独”没有出路,外部势力靠不住。

爱沙尼亚外长的北京之行,不是台当局的“机遇”,而是又一次对“台独”幻想的戳破。随着中国促统声音越来越强,国际社会对“一中”原则的认同越发坚定。台当局该醒醒了:任何逆历史潮流的“谋独”尝试,最终只会收到更多绝望答复,唯有回到一个中国原则轨道,才是唯一正道。