朝鲜的强军梦:在恐惧中锻造,在孤立中燃烧

你有没有发现一个奇怪的现象——越是被世界孤立的国家,越喜欢在阅兵场上开足马力、把导弹摆成花?

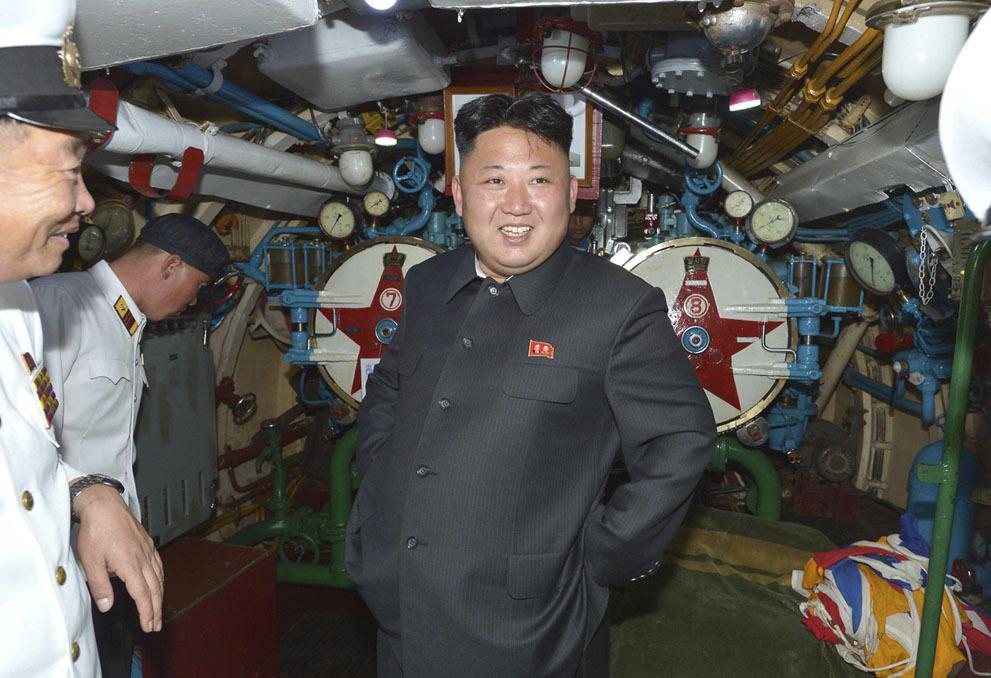

最近,朝鲜又在“国防发展—2025”展上高调亮相,拿出了包括高超音速“火星-11”导弹在内的一批新锐装备。领导人亲自讲话,誓言要“不断提升军力、排除威胁”。这话听起来熟悉吗?没错,过去十年,朝鲜几乎每次危机前都是这么说的。

问题在于——这一次,他的底气从哪儿来?

从炫肌肉到求安全:朝鲜的“强军焦虑症”

表面上,平壤是在展示自信,实际上是在展示焦虑。

美日韩重新抱团;联合军演密度刷新纪录,从“乙支自由之盾”到“坚毅之龙-2025”,半岛上几乎每周都有硝烟的演练。对朝鲜来说,这种节奏不是威慑,而是心理战——它意味着,外部敌意并未消散,随时可能压境。于是,平壤需要用一次“武器秀”告诉世界:我还在,我不怕。

但在地缘政治的逻辑里,这种展示并不能换来安全,只能换来更多警惕。因为当一个国家的安全叙事完全建立在“被威胁”之上,它的每一次军备升级,都会让邻国更有理由强化自己的防御。

一句话:朝鲜的安全焦虑,在制造新的安全焦虑。

谈判桌上的幻觉:核武是护身符,还是紧箍咒?

如今,美韩确实一度放软口风,伸出了“对话的橄榄枝”。可朝鲜没有接。不是不想,而是不信。因为在它看来,“弃核”就等于“弃生存”。这其实是朝鲜外交逻辑的核心悖论:它要安全,却靠威胁换安全;它要被承认,却用孤立维持存在。

你说讽刺不讽刺?这就像一个人,为了证明自己不是危险分子,拿着刀去谈判。结果是——谈不拢,演习继续,军费升级,恶性循环。

而所谓的“拥核国家地位”,不过是平壤想在战略博弈中赢得尊严的一种方式。可惜,这份尊严是靠恐惧筑成的,它的代价,是永远无法真正被信任。

俄式幻灭与中式借鉴:朝鲜在两条路之间摇摆

别忘了,俄乌冲突对朝鲜是个“活教材”。俄罗斯的“纸面强军”在战场上被无人机打回原形,让平壤看得心惊肉跳。朝鲜领导人当然明白——靠俄式模式撑不了多久,于是他去了北京,亲眼看中国阅兵,观察装备、学习思路。

中国的现代化军改,是“体系化”和“智能化”的结合;俄罗斯的模式,是“传统化”和“消耗型”的延续。朝鲜清楚,它既缺资金,又缺技术,更缺开放环境。那怎么办?就走“混合路线”——借俄罗斯的火、学中国的形、加上自己的壳。

听起来像策略,实则是权宜之计。因为技术引进和体系建设,永远不是“观摩”能解决的。没有市场、没有合作、没有创新生态,军工体系再怎么整,也只是更精致的封闭系统。

战争的幻象与体制的现实:强军≠强国

很多人赞叹朝鲜士兵的“悍不畏死”,说他们纪律严明、战斗意志顽强。但战争不是靠意志打的,而是靠体系打的。乌克兰战场早就揭开了信息化战争的残酷现实:无人机、数据链、电子战才是新核心。

这不是蔑视,而是残酷的现实。当你的对手在谈AI作战、卫星导航、态势融合,而你还在靠人海冲锋,这不是勇敢,这是悲剧。真正的“强军”,不是让士兵去死得壮烈,而是让他们不用死。

孤立的胜利:朝鲜强军的政治底色

有人说,朝鲜是在追求安全,我更愿意说,它是在制造控制的幻象。当外部威胁被不断放大,内部团结自然形成;当导弹腾空,民众的恐惧也被“统一”成爱国情绪。这是一种典型的“战略幻觉”——以外部对抗换内部稳定。

问题是,这种稳定,撑得住经济吗?撑得住粮食危机、能源短缺、信息封锁的重压吗?如果连体制自身的创新力都被压制,再多导弹也只是空中的烟火。

朝鲜的强军梦,也许能延缓危机,却不能消除危机。它是一个国家在现实与幻觉之间艰难挣扎的象征。

铁与火之间的困局

平壤的夜空再次被导弹划破,那光并非胜利的火焰,而是一种孤独的宣言:“我还在坚持,我还没倒下。”

可问题是,当全世界都在用科技、规则与合作塑造安全的时候,朝鲜依旧选择用威胁和军力维系生存。这不是坚强,而是固执。真正的安全,从来不是导弹的射程,而是信任的距离。