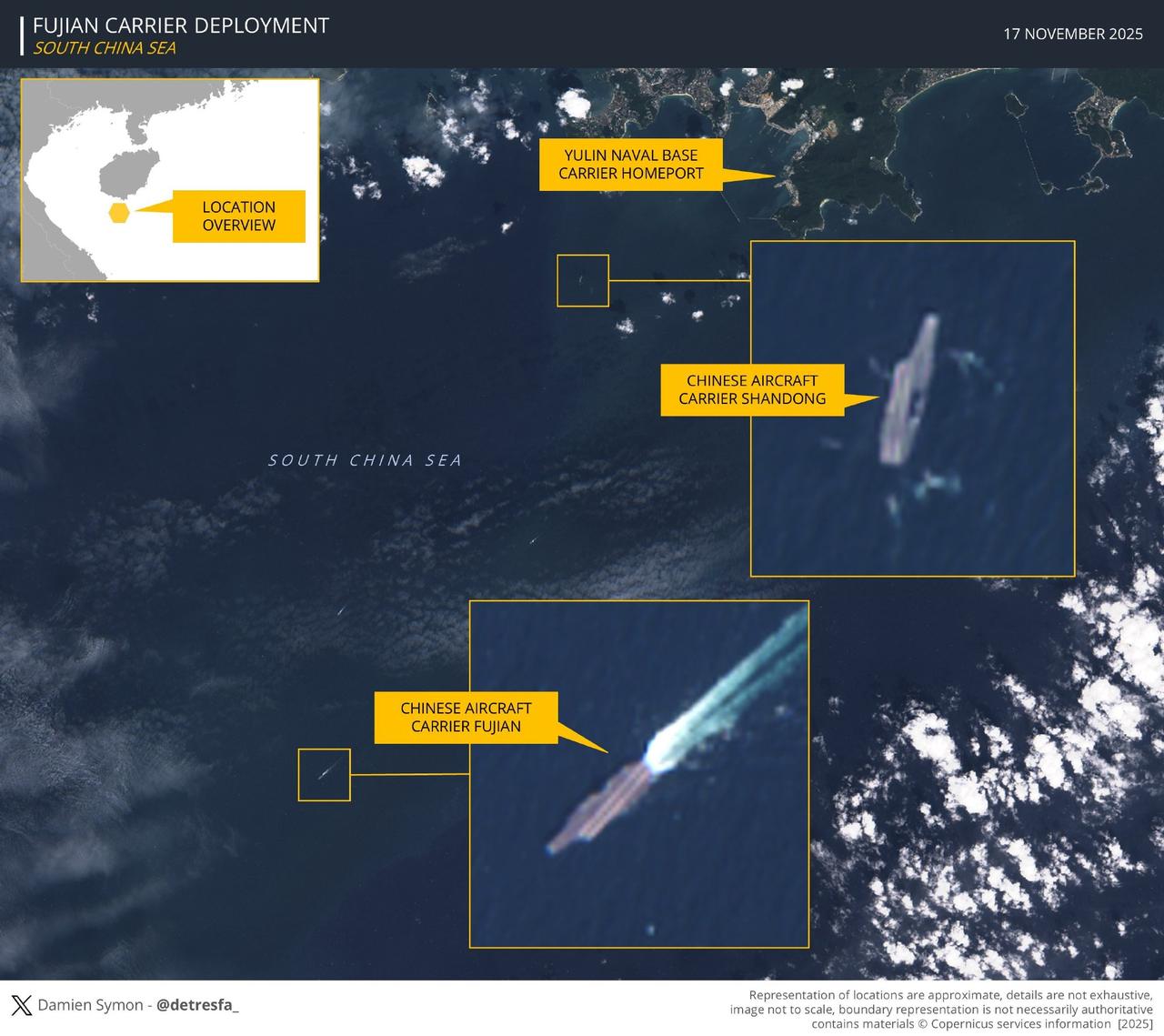

解放军电弹巨舰出海72小时突然返航,美军醒悟时,已落入“战术陷阱” 刚在西太平洋完成战术机动,解放军首艘电弹巨舰就突然调转航向,短短72小时内完成“出海-巡航-返航”全程。这一反常举动让紧盯的美军措手不及,直到卫星图像传回五角大楼,美军将领才猛然察觉:这场看似“仓促结束”的远海训练,实则是解放军精心设计的战术演练,而美军全程都在“被动陪练”。为何解放军要选择在此时让电弹巨舰紧急返航?这次短暂的远海行动,又藏着怎样的战略考量? “短时间往返”不是仓促收尾,而是精准的战术测试 外界看到的是电弹巨舰72小时内往返母港,却没注意到这次行动中的三个关键细节。首先是航线设计,巨舰出海后并未沿常规航道行驶,而是刻意穿越了某片被美军视为“雷达盲区”的海域,期间一度从美军卫星监控中“消失”4小时——这正是解放军在测试新型隐身涂层与电子对抗系统的实战效果,而美军直到巨舰返航后,才通过事后轨迹分析发现这段“消失的航程”。 其次是伴随舰艇的配置,此次随行的并非常见的驱逐舰编队,而是加入了一艘新型电子侦察船。据开源信息显示,这艘侦察船在巨舰返航期间,始终在美军某基地附近海域停留,全程记录美军雷达开机频率、战机升空反应时间等关键数据。更值得关注的是,巨舰在返航前曾进行过一次电磁弹射测试,不过弹射的并非舰载机,而是模拟靶弹——这一举动直接误导了美军,使其误以为解放军在进行“常规武器调试”,直到事后才意识到,这是在演练“弹射反舰导弹”的新型作战模式。 这些细节足以说明,72小时的往返绝非“仓促收尾”,而是解放军针对“快速部署-战场侦察-战术撤离”全流程的精准测试。美军此前一直认为,解放军大型舰艇的远海行动需要长时间准备,此次“短平快”的部署,彻底打破了美军的固有认知。 美军的“紧盯”,成了解放军的“活靶” 美军自始至终都在“被动配合”这场演练。当解放军电弹巨舰刚驶出港口时,美军就立即出动“里根”号航母战斗群进行跟踪,同时从日本基地起飞多架RC-135侦察机抵近侦察。但美军没想到的是,自己的每一个反应,都成了解放军的“测试数据”。 比如美军侦察机抵近时,解放军巨舰突然开启全功率电子干扰,瞬间让RC-135的雷达屏幕出现“雪花”,随后随行的歼-35舰载机从甲板升空,模拟对侦察机实施“驱离”——这一系列操作,不仅测试了电子对抗系统的实战效能,更摸清了美军侦察机的飞行路线与反应预案。更关键的是,美军为了跟踪巨舰,不得不暴露其太平洋舰队的通信频率与指挥链路,而这些信息都被随行的电子侦察船实时记录。 类似的“被动陪练”并非首次。2023年解放军某舰队在南海演习时,美军曾出动“罗斯福”号航母抵近观察,结果被解放军用无人机群实施“围堵”,迫使美军航母后退200海里。此次电弹巨舰的返航行动,再次印证了解放军的战术思路:将美军的“侦察”转化为“实战演练背景”,用美军的反应来检验自身的作战方案。 返航背后的战略深意:不拼“时长”,只练“实效” 解放军此次让电弹巨舰短时间返航,更深层的意义在于打破了“远海训练必须长时间停留”的传统思维。过去美军评判各国海军实力,常以“远海部署时长”为标准,比如美军航母动辄在海外停留6个月以上。但解放军却走出了一条不同的路:不追求“停留时间”,而是注重“行动效率”——72小时内完成“出港-突破封锁-战术测试-安全返航”,这本身就是一种全新的作战模式。 这种模式的优势在实战中尤为明显。如果台海或南海出现突发情况,解放军大型舰艇可在短时间内完成部署,实现“快速介入-精准打击-迅速撤离”,避免陷入长时间的对峙消耗。此次电弹巨舰的行动,正是对这种模式的首次验证。从结果来看,美军直到巨舰返航后才理清完整脉络,这意味着在实战中,美军可能连反应时间都没有。 更值得深思的是,这次行动也传递出解放军的战略自信:不再需要通过“长时间远海部署”来证明实力,而是通过“精准高效的战术行动”来展现掌控力。这种自信,源于近年来解放军装备水平的跨越式发展,更源于对自身作战体系的充分信任。 解放军电弹巨舰72小时的“出海-返航”,看似短暂,却藏着超越战术层面的战略智慧。它不仅打破了美军的固有认知,更验证了全新的远海作战模式,让外界看到了解放军海军从“规模扩张”到“质量提升”的转变。 在复杂的国际局势下,解放军的每一次远海行动,都不是简单的“展示肌肉”,而是为维护国家主权与海洋权益进行的实战准备。此次“返航陷阱”让美军醒悟的,不仅是解放军战术的灵活多变,更是中国海军早已具备的“全域慑控”能力。未来,随着更多先进装备的列装与作战体系的完善,解放军必将以更高效、更精准的方式,守护好国家的蓝色国土,为地区和平稳定注入更多确定性。