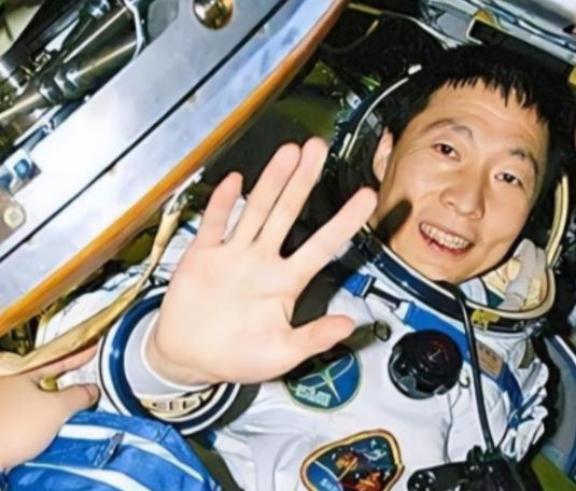

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。 漆黑太空里,一艘孤独飞船划过,里面那位中国人正盯着舷窗上的诡异裂纹,心知生死一线。2003年神舟五号首飞,杨利伟本该是英雄凯旋,谁料这趟21小时之旅,藏着多少惊魂瞬间? 中国载人航天工程起步于上世纪90年代末,科研工作者们埋头苦干,攻克一个个瓶颈,建起从发射到返回的全链条体系。2003年10月15日,神舟五号从酒泉卫星发射中心升空,这步跨越让中华民族真正站上太空舞台。杨利伟作为首位航天员,早年从辽宁绥中空军部队走出来,飞歼击机积累1350小时安全记录。 1998年选拔时,他凭体能和专业技能入选首批14人。从北京航天城开始,训练强度大到每天离心机转个不停,模拟高重力;水箱里练失重,适应肌肉变化;隔离舱里操作虚拟设备,记参数记到脑子里。发射前,指挥大厅数据核对不停,杨利伟穿航天服过最后体检,一切就位。这次任务不光验证技术,更是国家实力的窗口,全国人民盯着屏幕,盼着中国人摸到星星。 升空没多久,飞船到三四十公里高度,低频振动就来了。这种十赫兹以下的震荡,直击人体软肋,像把内脏搅和一通。杨利伟在返回舱里,空间小得不到六立方米,那26秒里,骨头缝都嗡嗡响,喉咙堵得喘不上气,眼前黑白交替。幸好他有飞行老底子,硬扛过去,还在脑子里记下频率和强度。当时正过信号盲区,覆盖率才15%,地面啥都不知道,他一人咽下所有难受。这事后来成宝贵数据,神舟后续改了振动控制,全靠他反馈。 轨道上了,太空安静得能听见自己呼吸。忽然,舱壁传来咚咚声,在真空里格外渗人。杨利伟检查仪器,没警报,就记下时间和间隔。原来是舱体材料在正负近200度温差下,热胀冷缩闹的。航天环境就这样,极端条件随时出幺蛾子,他这份记录帮团队优化了材料设计。想想看,孤零零几百公里高空,啥动静都得自己琢磨,这份稳劲儿不是白来的。 返回大气层更惊险,飞船高速摩擦,外面温度冲到1600到1800摄氏度,像铁块进炼钢炉。舷窗外红光一片,杨利伟瞅见右边玻璃裂了纹,从上角蔓延开来。紧接着左边也来,纹路细长,伴着高温碎片飞过。他判断不是玻璃本体,事后证实是外层防烧涂层脱落造成的假象,两边材料不一样,才没同时出事。这判断准了,保了返回安全。要是真裂,结局就不一样了。 飞行中还有闪光插曲,黑夜轨道上,窗外突然一道刺眼光,一闪而过。杨利伟排查设备,从仪表到螺丝,一遍遍过,没异常。第二次第三次后,结合轨迹明白是地面闪电折射上来的。失联期里,这种未知最磨人,他靠逻辑分析稳住,数据全反馈给地面。整个21小时23分钟,意外接二连三,杨利伟落地时嘴角还渗血,是麦克风磕的,内脏冲击大,检查虽正常,但恢复得慢慢来。 出舱后,他没先歇着,就把振动细节、敲击间隔、裂纹路径、闪光规律,全报给科研组。时间节点对得上,帮飞船迭代了180多项改进,神舟六号七号都受益。航天就这样,一人经历换全队进步。中国载人航天从单飞到空间站,步步稳扎稳打,杨利伟的贡献是砖瓦一块。 说起为什么后来没再上天,杨利伟自己回应过:航天员选拔每次从头来,适应新要求不容易,让更多同志有机会比自己多飞更有意义。这话接地气,透着队伍里的集体味儿。首飞后,他转去培养后备和宣传,帮新一代练基本功,讲航天精神。想想那些年,训练基地里年轻人听他分享,眼睛亮堂堂的。中国航天靠的就是这种接力,国家投入大,科研攻关硬,航天员奉献实。 神舟五号那趟,风险高到活着回来就是万幸。低频振动26秒差点要命,敲击声在寂静太空闹心,舷窗裂纹像催命符。杨利伟扛住的,不光是个人本事,更是党的领导下全国力量的支撑。从酒泉发射到内蒙古着陆,每环都凝聚智慧。航天员不容易,身体扛得住,意志更得铁。杨利伟止步首飞,不是遗憾,是为事业长远让路。这精神,激励着空间站时代的新人,继续往前冲。 中国航天走过来,靠实事求是,步步为营。杨利伟的经历提醒大家,太空梦不是浪漫,是实打实的拼。首飞数据到现在还用着,推动工程从验证到常态。队伍里,每代人都接棒,杨利伟从飞行员到设计师,位置变了,心气没变。国家航天实力今非昔比,空间站建好,载人飞行成家常,这背后是无数像他这样的奉献。 二十年过去,神舟系列飞了十几趟,杨利伟看着后辈出舱建站,心里肯定舒坦。中国载人航天工程,在党的坚强领导下,实现了从跟跑到领跑的跃升。杨利伟首飞的那些惊险,成了教科书,教导大家风险意识和创新精神。