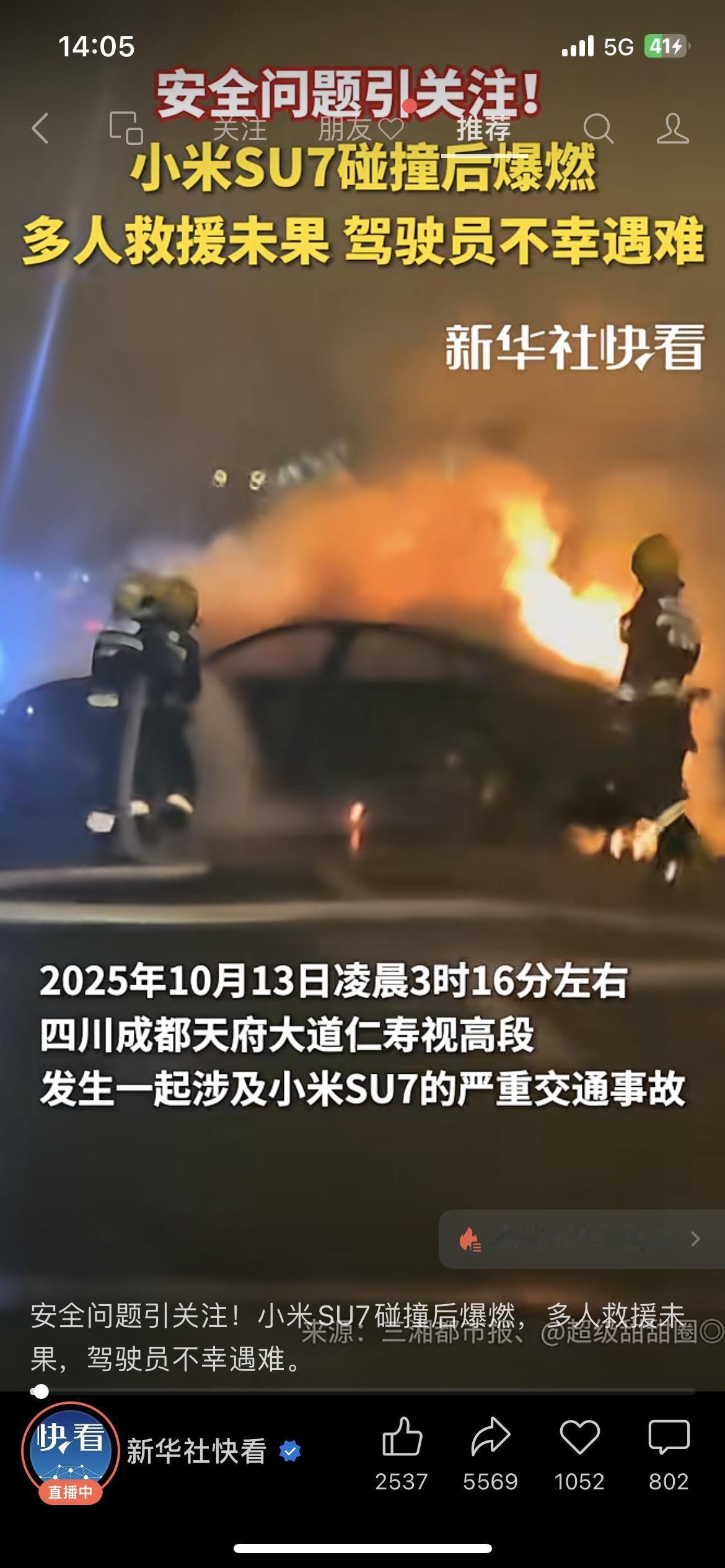

小米SU7事故 给所有人提了个醒 近期,小米SU7接连发生两起严重事故,10月10日平潭“坠海”事故与10月12日成都碰撞起火事故,均引发全网高度关注。抛开尚未定论的事故原因,事故中的救援困境、小米造车的现状争议,以及始终绕不开的安全话题,更值得深入思考。 两起事故中,“救援”成为最让人心疼的关键词。成都碰撞起火事故后,多位目击者第一时间伸出援手,试图破窗营救车内两位车主,但最终因未能成功破窗而遗憾错过最佳救援时机。 从现实角度看,这一困境暴露出当前部分新能源汽车在“应急救援友好性”上的不足。新能源汽车为追求车身强度与密封性能,车窗玻璃普遍采用高强度材质,虽提升了日常安全性,却也给紧急情况下的破窗救援增加了难度。即便目击者有救援意愿,若缺乏专业破窗工具,仅靠人力很难快速破拆。这也提醒车企,在设计车辆时,不能只关注“被动安全”的碰撞防护,更需考虑“主动救援”的便捷性,比如在车身关键位置预留易破拆区域、随车配备高效破窗工具等,让善意能真正转化为救援实效。 不可否认,小米造车从一开始就带着“冒险”标签,但从商业层面看,其初期成绩确实亮眼:市值翻三倍、2023年上半年营收超2000亿,汽车业务不仅为小米开辟了新的增长曲线,更助力品牌从“消费电子”向“智能出行”升级,提升了整体品牌调性。 然而,两起事故的发生,让小米汽车的“安全人设”遭遇挑战。此前,小米在SU7的宣传中多次强调“安全”,从车身结构到电池防护都做了大量营销铺垫,但事故中“碰撞即起火”“救援难破窗”的情况,让消费者对其安全宣传的真实性产生质疑。更直观的表现是,雷军在抖音等社交平台的舆论口碑明显下滑,过往“科技大佬”的正面形象,因汽车安全争议蒙上阴影。 其实,新能源汽车行业本就处于快速发展期,任何品牌都可能面临技术迭代中的问题,但小米作为“跨界造车”的代表,消费者对其的期待不仅是“性价比”,更有对“科技可靠性”的信任。如今商业上的成功与安全上的争议形成反差,也给小米提了个醒:造车不是“流量生意”,商业数据再亮眼,也必须以“安全”为基石,否则前期积累的品牌好感度,很可能在一次事故中崩塌。 无论是小米SU7的事故,还是其他品牌的车辆安全问题,最终都指向一个核心——“安全永远是第一位”。对车企而言,安全不能只停留在宣传话术里,而要落实到每一个零部件的设计、每一次碰撞测试的严苛标准中;对消费者而言,开车时遵守交通规则、提前了解车辆应急操作(如破窗位置、逃生通道),也是保障自身安全的关键。 此次小米SU7的两起事故,更像是给整个新能源汽车行业敲了一记警钟:行业发展速度再快,也不能忽视“人的安全”这一根本。希望所有车企都能以此为鉴,将安全研发放在比销量、市值更重要的位置,让消费者在享受智能出行便利的同时,也能真正感受到“安全感”。

评论列表