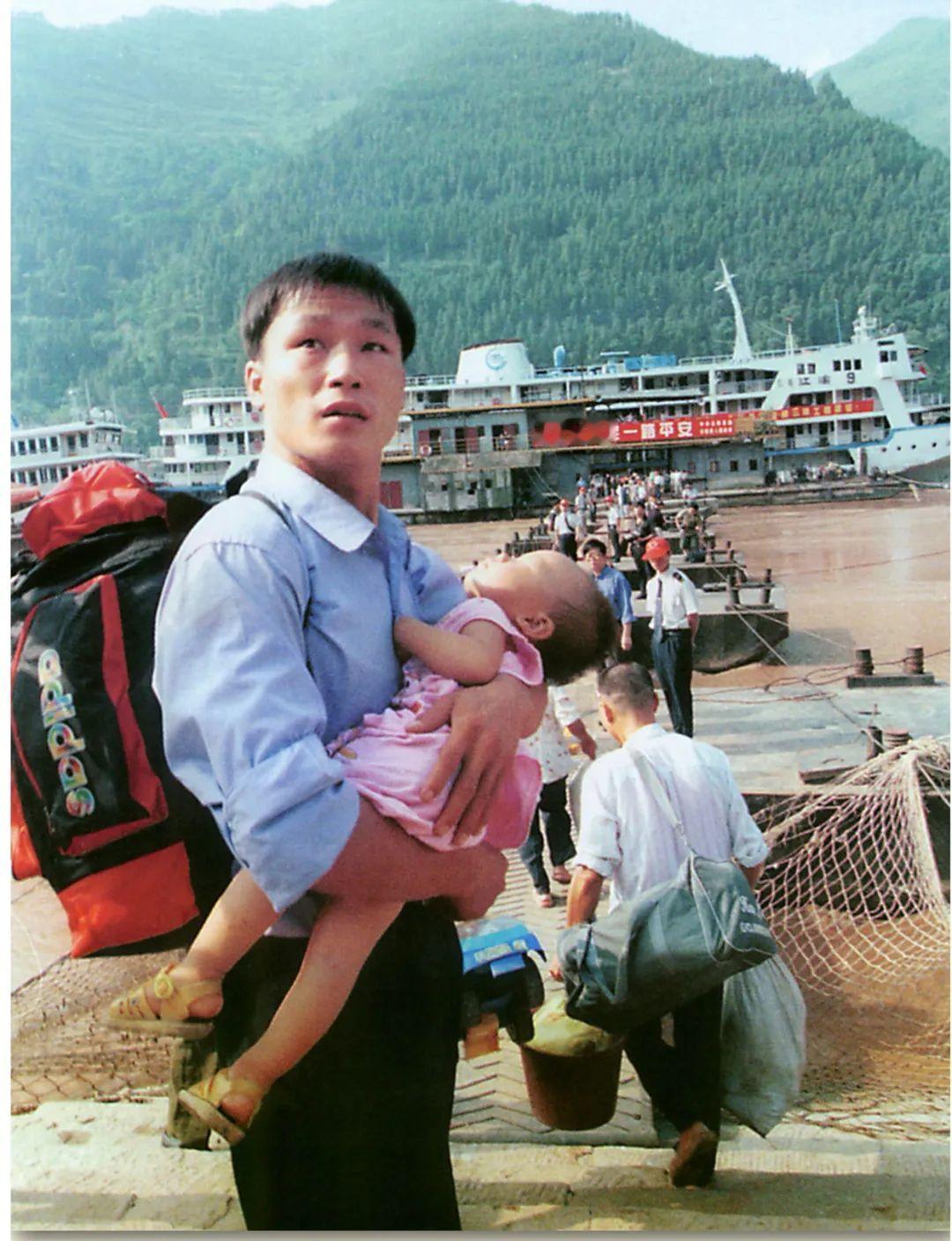

1993年后,三峡100多万人迁移,当时有山东、上海、广东、江西等11个省给她们选择,每人发20万安置费,连续20年每年有600元补助。上到一个月的婴儿,下到80多岁的老人,都要搬迁。 当时要搬迁的人太多了,上到刚满月的婴儿,下到八十多岁的老人,只要家在库区范围内,都得离开祖祖辈辈生活的地方。 国家也考虑得挺周全,给大家提供了11个省的安置选择,山东、上海、广东、江西这些地方都在列,不管是想往沿海发达地区闯一闯,还是想留在离老家近点的省份,都能找到合适的去处。 不过得说清楚,所谓的“每人20万”,并不是一下子就能拿到手的现金。实际上这部分钱更多是用来帮大家安置新家的,比如盖房子、补土地,真正能直接用在日常开销上的,除了这笔安置费,还有每年600块、连续发20年的生活补助。 在当时,600块钱能顶不少事儿,够一家人好几个月的生活费,也让大家刚搬到新地方时,心里能踏实点。 可真要离开熟悉的故土,哪有那么容易。好多老人一辈子没出过远门,眼看着住了几十年的老屋要被水淹没,祖坟也得迁走,背地里偷偷抹眼泪的不在少数。年轻人虽然愿意闯,但到了新地方也得从头适应。 就说迁到上海的重庆老乡,刚去的时候连方言都不通,买个菜都得手舞足蹈地跟摊主比划;原本在巫山种了一辈子果树的人,到了山东看到满地麦田,根本不知道该怎么打理,收入一下子就降了不少。 还有孩子,到了新学校可能会因为是“外地人”,一时半会儿融不进集体。 但中国人的韧劲就是这样,再难也能扛过去。大家慢慢学着适应新环境,有人进了当地的工厂,跟着师傅学技术;有人凑钱开了家小面馆,凭着老家的手艺招揽顾客;还有人琢磨着把家乡的特产带到新地方,试着做点小生意。 那些一开始舍不得离开的老人,也慢慢找到了自己的价值,把做腊肉、腌泡菜的手艺教给新邻居,一来二去,不仅化解了乡愁,还让“三峡味道”在新社区里传开了,成了大家拉近距离的纽带。 国家也没忘了这些移民,除了给钱给政策,还花了大力气搞基础设施建设。新的学校、医院建起来了,公路也修到了家门口,甚至还帮农民把户口转成了城镇户口,孩子高考还能加分。 这些看不见的福利,比一时的现金补助更实在,慢慢改变着移民家庭的命运。到了2024年,国家还出台新政策,给库区移民的孩子免高中学费,这份责任,一担就是几十年。 这么多年过去,当年移民的日子也越过越好了。有从秭归迁到江西的人,用当初的安置费承包了几十亩地,把老家的脐橙种植技术带过去,现在一年能赚20多万;奉节的脐橙因为新修的公路能卖到全国各地,价格翻了好几倍,不少移民靠种脐橙脱了贫。 更让人欣慰的是移民的下一代,他们在新环境里接受教育,考上重点大学的不在少数,彻底改写了家族的命运。 其实回头看,三峡移民不只是一百多万人的迁徙,更是一场和命运的抗争,一次和时代的同行。大家当年的牺牲,不仅换来了自己家庭的新生,也为国家的发展贡献了力量。 三峡大坝建成后,挡过洪水,发过清洁电力,点亮了半个中国,这背后都离不开移民们的付出。后来有调查说,超过九成的移民家庭对现在的生活满意,这大概就是对这场世纪大迁徙最好的回馈。