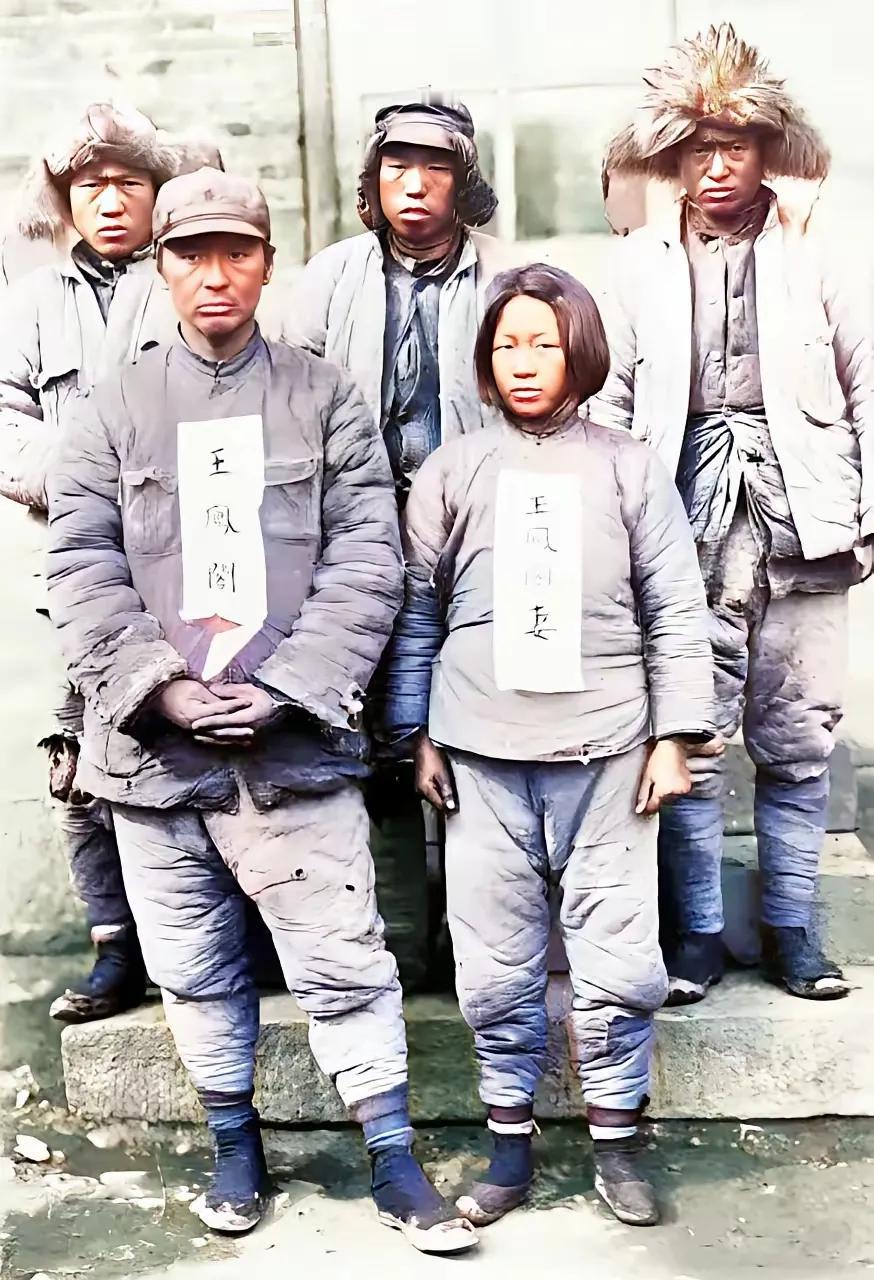

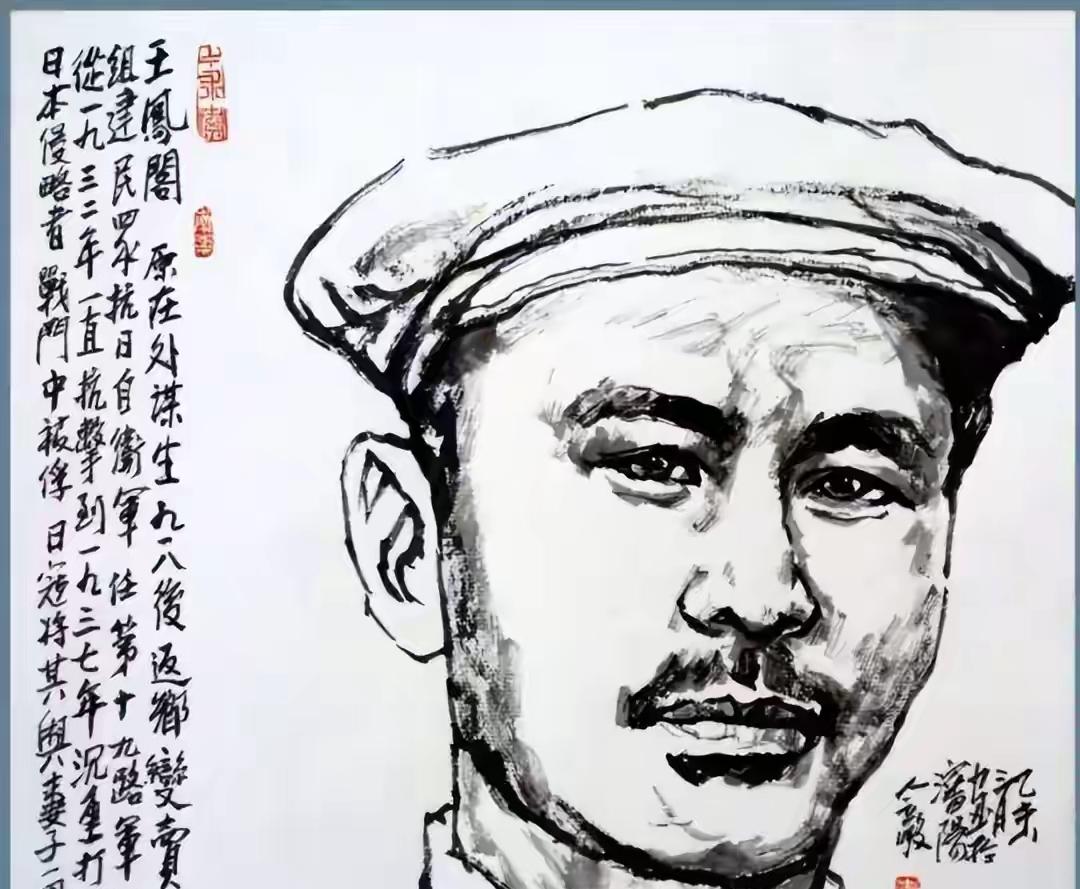

1932年,东北地主婆卖了财产,对儿子说:“去打日本鬼子吧!”谁知,拿到钱后,儿子没了消息。几年后,地主婆在报纸上,终于看到了儿子王凤阁…… 1936年冬天,通化的街头冷得能把人骨头冻裂。 李桂兰蹲在雪地里,手里攥着一张被风吹得哗啦作响的报纸,眼泪一滴滴砸在新闻上,把字迹泡得模糊不清。 报纸上写着,她的儿子王凤阁是假借抗日之名、勾结土匪、扰害乡里。 可她盯着那张模糊的头像,心口像被刀剜了一下,那分明是自己亲生儿子。 三年前,儿子从奉天回家,说要去打鬼子,她毫不犹豫变卖家产,把两百亩地和当铺换成银洋,缝进儿子棉袄的夹层。 她本以为这是托付未来的希望,却不料换来一场“欺骗”的噩梦。 李桂兰年轻时是远近闻名的地主太太,手腕利索,管着家产不含糊。 陪嫁的金镯子,镂空的缠枝莲,她宝贝得要命。 但日本人一脚踏进东北,她睡不安生。 邻居家的小伙子只因骂了句“鬼子滚”,被绑在电线杆子上打死。 药铺老板替抗日的人抓药,全家被烧得连影都没了。 这样的日子里,她心里那根弦绷得死紧。 儿子说要参军,她一句“值”就把账本拍在桌上,把几辈子的积蓄全砸出去。 她当时没想过后果,只觉得只要儿子能替中国人争口气,就算家破人亡,也认。 可随着时间拉长,她的信心被消磨了。 头一个月,儿子还来信,说在组织队伍。 之后,音讯全无。 她跑邮局跑到腿酸,每次都换来柜台伙计摇头。 家业散尽,她搬进破屋,靠缝衣服和搓麻绳维持生计。 油灯昏暗,她手指头上全是针眼,疼得抖都抖不住,却仍旧不停。 她甚至在发烧时,把最后几个铜板塞给了街上的孤儿。 她是母亲,更是一个在乱世里硬撑的中国女人。 直到那张报纸,把她最后的盼头击得稀碎。 她蹲在冰冷的街上,想不通自己是被亲儿子骗了,还是被整个世界骗了。 她恨,恨自己瞎了眼,更恨命运残忍,可几个月后,一个奄奄一息的青年闯进她的小屋,打破了一切。 那青年身上全是伤,穿着灰布衣,像极了儿子当年离家的模样。 李桂兰犹豫片刻,还是把他藏了起来,养伤的日子,年轻人看见枕头下的报纸,立刻摇头: “大娘,这是鬼子的谎话,王凤阁同志是抗联的队长,专打日本人,哪有当土匪的道理?” 李桂兰浑身一震,猛地抓住他的胳膊,指甲掐进肉里。 那青年咬牙说,队长一直惦记着您,只是日军封锁太紧,接您出去太难。 他还说,凤阁常对战士们讲,他的娘是个明理的人,知道真相一定会自豪。 那一刻,她彻底崩溃了,哭笑交加,像压了三年的石头忽然砸碎。 原来不是儿子骗了她,而是鬼子用谎言骗了整个百姓。 从那以后,她的破屋变成秘密据点。 她替伤员包扎,把挣来的钱东拼西凑托人送去前线。 别人劝她你这是不要命,她冷冷一句:“儿子在枪口下拼命,我这点算什么。” 等到战友传来噩耗,说王凤阁在一次激战中牺牲。 她没有嚎啕,只是找出那件缝过钱的旧棉袄,一针一线地拆了又缝。 她跟村里孩子说:“记住,东北不是鬼子的,谁敢来抢,就得跟他拼。” 李桂兰不是革命队伍里耀眼的英雄。 她出身地主,曾经养尊处优,可在民族大义面前,她把财富、舒适乃至母亲的柔情,全都压在了抵抗侵略的天平上。 所谓的“叛变”“土匪”,不过是敌人制造的污点。 真正的背叛,是对国土沉默,对同胞冷漠。 而她与儿子,哪怕一个在枪林弹雨,一个在破屋炕头,都用各自的方式守住了中国人的脊梁。 这一段母子故事,荒凉却炽热。 它告诉我们:真正能压垮一个民族的,不是贫穷,也不是外敌,而是内心的动摇和分裂。 鬼子能烧屋、能杀人,但骗不走母亲对儿子的信念,也灭不掉儿子为国拼命的执着。 血与火中留下的,不是绝望,而是骨子里的倔强。 当年那个攥着金镯子、敢跟侵略者讨价还价的女人,最后用行动证明,地主婆也能成抗战的脊梁。 她不再是单纯的母亲,更成了民族记忆里,最顽强的那一抹背影。