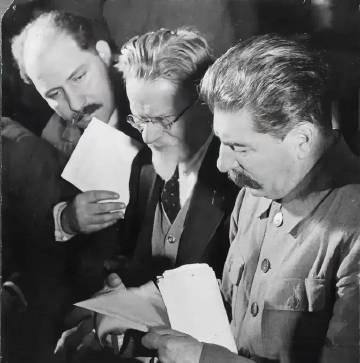

1939年秋天,远在苏联学习的刘亚楼,竟然得知,自己在延安的妻子和一位红军老干部结婚了。那一刻,他有种晴天霹雳的感觉…… 1991年清明,八宝山的松柏刚冒出新芽,风却冷得刺骨。 一个身影缓慢挪到墓碑前,怀里紧紧抱着一只旧搪瓷杯。 她颤抖着把杯子放下,低声呢喃:“亚楼,三件事,我都替你办妥了。” 这一刻,天地寂静,仿佛只有风在回答。这个女人,就是翟云英。 她已经七十三岁了,脸上沟壑纵横,但眼神里依旧有股倔强。 那只茶杯,早已裂痕斑驳,却装下了她半生的孤勇。 时间拉回到1945年的大连。 市府礼堂里,十七岁的翟云英攥着拳头站在台上,嗓音带着俄语腔的东北方言,控诉着日军的暴行。 混血的面容涨得通红,句句掷地有声。 台下,一个三十五岁的军人怔怔望着她,笔尖在纸上划出大片墨痕。 他就是刘亚楼,刚随苏联红军回国,历经长征与战火,心里布满伤痕。 那一刻,他仿佛被这个少女燃烧的激情点亮。 刘亚楼心里明白,自己的路是刀口舔血。 早年的妻子因误传噩耗改嫁,他尝过失去的痛。 组织撮合他与翟云英,他却摇头:“跟我走,可能要守活寡。” 但翟云英只是掏出父亲牺牲时留下的勋章,坚定地说:“我爹为信仰死,我敢为信仰活。” 母亲安娜担忧,怕女儿吃苦,刘亚楼提着一罐格瓦斯上门,用不太流利的俄语讲起长征雪夜、伏龙芝军校的寒风。 那晚,安娜泪水滴进茶碗,轻声叹息:“这世道,真情比炮火还稀罕。” 新婚第七天,清晨的喜气被军令打断。 刘亚楼把婚宴剩下的半块喜饼塞进她手里,转身跳上驶向前线的列车。 翟云英追着火车跑,怀里攥着那只茶杯,里面还留着丈夫喝剩的一口凉茶。 从此,这个杯子成了她的寄托。 日子没给他们半点温柔,辽沈战役最紧要的时刻,翟云英高烧吐血,却死撑着不让消息传到前线。 直到罗荣桓急电召刘亚楼回来,他才冲进病房,抓住她枯瘦的手:“你要是有事,我打赢天下给谁看?” 炮火轰鸣的冬天,她在防空洞生下长子。 洞顶掉落泥土,她一边抱紧茶杯,一边默念丈夫教的俄语单词——“忍耐”。 建国后,刘亚楼挑起空军建设的重担,夜夜伏案。 翟云英总在桌角放两块点心。 一次,她推门进屋,看见桃酥被老鼠咬掉一角,而他仍趴在图纸上睡着,墨水晕开。 她没有吵醒他,只是把茶杯推到他手边。那一刻,她的心酸与心疼,尽在无声里。 命运没放过他们。 1964年,刘亚楼在国外访问时病倒,回国一查,肝癌晚期。 她慌得连茶叶都撒了一地,像极了初遇时打翻水杯的情景。 病榻上的他,虚弱地攥着她的手,说起最后的嘱托:别把孩子养娇气了,要尽孝给父亲,还要帮她的母亲找到在西伯利亚的亲人。 末了,他盯着她说:“找个厚道人再嫁吧。” 翟云英泪如雨下,只回了一句:“这辈子,我只当一次刘亚楼的妻子。” 将军逝去后,组织送来抚恤金,她退回大半,说空军才起步,更需要钱。 她自己啃窝头,却坚持给福建老家的公公寄肉票。 孩子问起父亲在哪,她指着天上掠过的战鹰,说:“他在教云朵列队。” 八十年代,中苏关系缓和,她四处奔走,终于帮母亲安娜找到了失散的亲人。 那天,老人抱着泛黄的照片,哭得泣不成声。 再到1991年清明,八宝山的墓碑前,她再次把那只旧茶杯放下。 杯底的磕痕依旧,可再没有人替她续茶。 夕阳下,她佝偻的背影,像极了当年追着火车的少女,仍在奔跑,奔向那趟永不抵站的列车。 这一生,他们没有多少团圆的日子,却用一只茶杯,把爱情熬成了最坚硬的勋章。 它装不下甜言蜜语,却盛满了战火、病痛和孤独。真正的爱, 从不是轰轰烈烈的誓言,而是风雨里始终不变的守候。 哪怕青丝尽白,哪怕孤灯长明,也要把承诺活成比生命更长的光。 这,就是深情的最高形态。