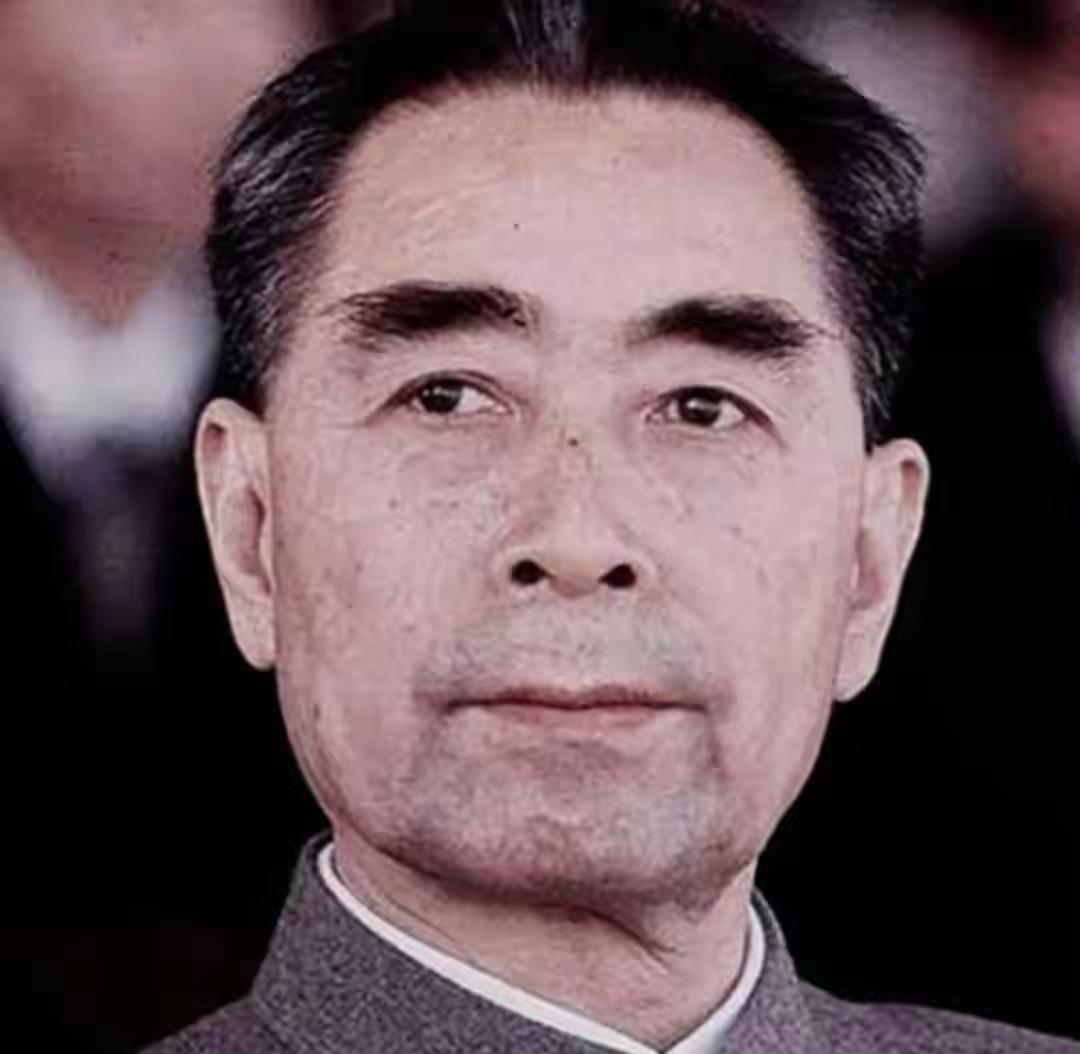

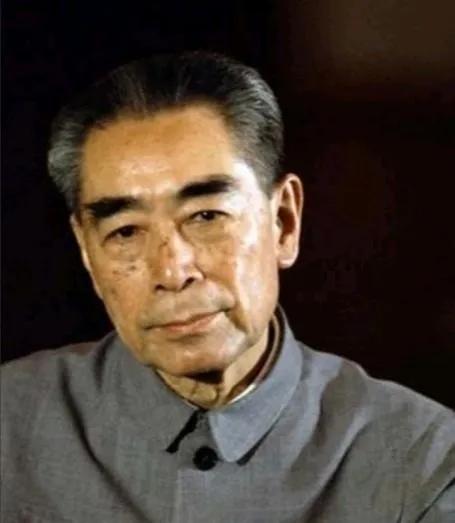

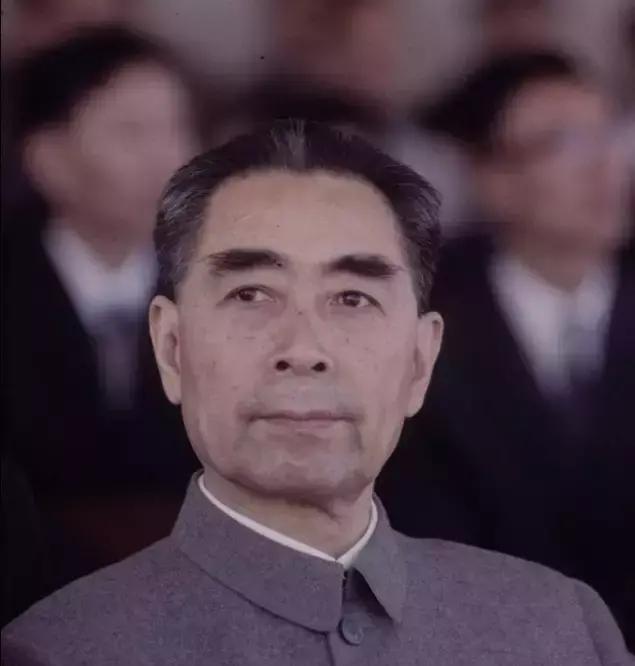

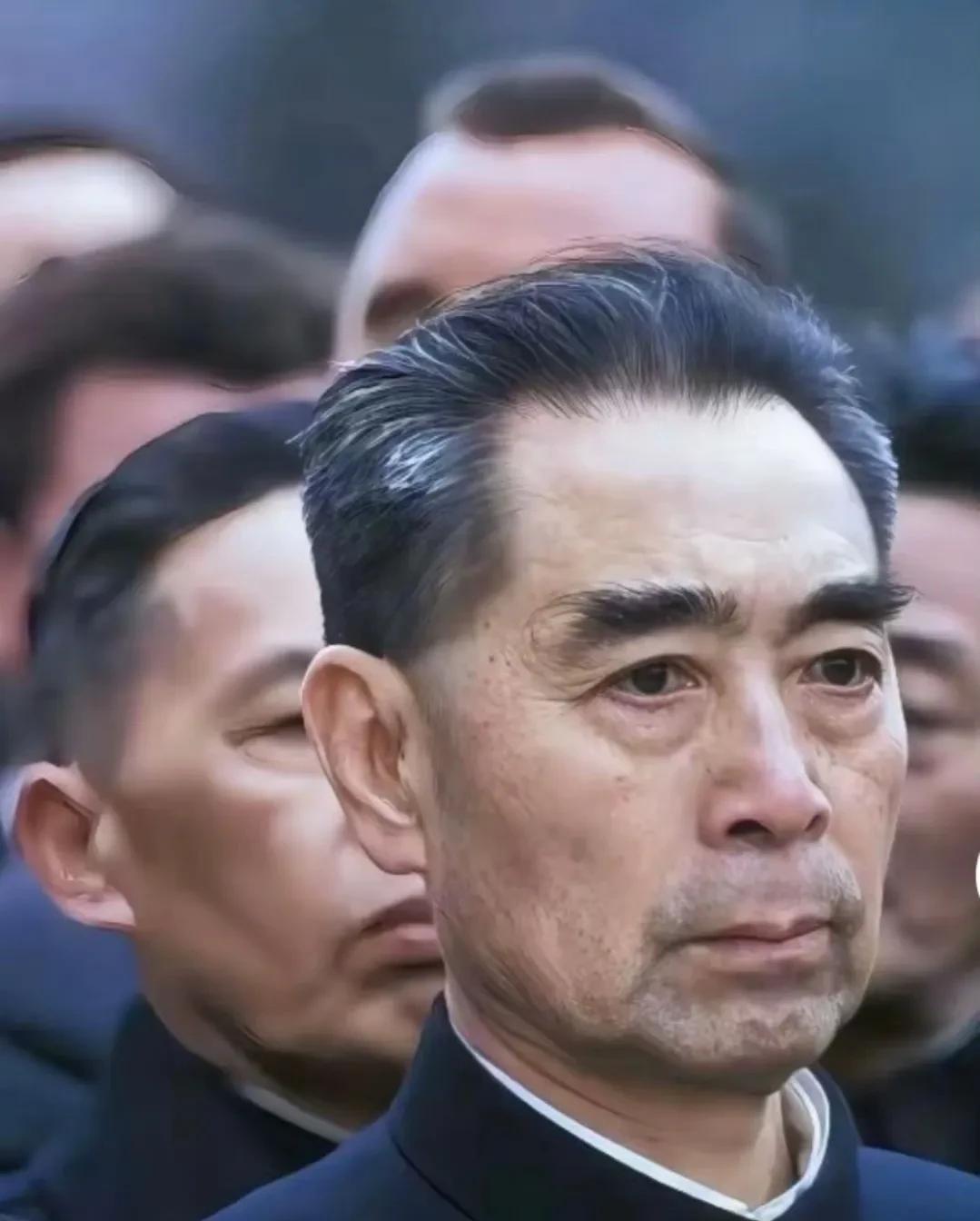

1976年1月,周总理病逝,负责给周总理穿寿衣的韩宗琦,突然发火:“怎么能给总理穿这样的衣服?对得起他吗?”卫士们哭着回答:“这是总理最好的一件,他生前一直舍不得换。”话一出口,屋里的人都沉默了。 周恩来的一生,从来没有“奢侈”两个字。 1898年,他出生在江苏淮安,家境已经衰落,不到一岁就被过继。 童年接连失去亲人,靠寡母含辛茹苦拉扯。 寒冬腊月,他穿着薄棉袄在油灯下抄书,手冻得僵硬也不停笔。 少年周恩来很早就写下志向:“为中华之崛起而读书。” 这八个字,成了他一辈子最朴素的信念。 后来他考入南开学校,既能在舞台上演女角,也能在演讲会上慷慨陈词。 周恩来聪颖勤奋,却没有走上安逸的仕途。 他去过日本留学,吃过闭门羹;漂泊法国,饿过肚子;到德国组织青年,四处奔走。 窄小的阁楼,冷硬的面包,成了他最真实的留学生涯。 他在最艰苦的环境里接触马克思主义,把人生方向彻底交给了民族的命运。 1924年,周总理回到中国,出任黄埔军校政治部主任。 那时的周总理,白天在操场上带兵,晚上通宵批文件。 衣服破了自己补,袜子烂了自己缝,即便地位显赫,他仍旧节俭如初。 有人笑他连条新毛巾都舍不得买,他却说:“能用就别浪费。”这种生活态度,贯穿了他的一生。 晚年,病魔无情地折磨周总理。癌细胞扩散全身,开刀留下的疤痕密布。 即便如此,他仍然坚持工作,直到生命最后一刻。 1月8日清晨,周总理安静地离开了,身体瘦得只剩皮包骨。 韩宗琦为他穿寿衣时,那件破旧的衬衫成了最后的选择。 宽大的领口靠别针固定,松松垮垮地罩在骨瘦如柴的身子上,十多分钟才穿好。 在整理过程中,还特地请来理发师为他刮胡子。 温水敷脸,涂抹肥皂泡沫,剃刀一刀一刀小心滑过。 他的脸干净了,看上去庄重宁静,旧衬衫与清爽的面容,形成一种令人心碎的反差。 那不是寒酸,而是总理一生清廉的真实写照。 告别仪式在劳动人民文化宫太庙举行。高大的灵堂里挂着他的遗像,周围堆满白花,邓颖超扶着人,哀痛欲绝。 三天里,无数百姓冒着寒风排队致哀,手里捧着纸花,不愿离去。 队伍排出数百米,有人默默流泪,有人鞠躬后久久伫立。那是人民发自心底的送别。 1月11日,灵车驶向八宝山,沿途群众自发肃立。 有人低头哭泣,有人举拳默哀,火化一直持续到深夜,骨灰多得一个盒子装不下,只能用花瓶盛。 第二天,工作人员把骨灰撒向祖国的大江大河。 密云水库、天津海河、淮安淮河、西湖湖面,处处留下他的身影。 灰烬随风散去,化作大地的一部分。 周总理走得极为朴素,没有留下财富和豪宅,留下的是清白的名声和人民的怀念。 他用一生证明,权力不是享受的工具,而是服务的责任。 他生前的毛巾硬如砂纸,衬衫破旧补丁,却从未为自己置办过一件像样的衣服。 这种节俭,不是出于贫困,而是源自信念。 他一生都在燃烧自己,直到最后一刻仍把国家与人民放在心上。 有人说,一个人的价值不在他拥有什么,而在他留下什么。 周总理留下的,不是金银财富,而是一种精神:清廉、奉献、无私。 他的名字,早已刻在亿万人民的心中。 所以,当人们记起1976年那件补丁斑驳的旧衬衫时,不会觉得寒酸,而会肃然起敬。 那件衣服,是周总理一生的写照,更是中华民族精神的象征。 真正伟大的人,不靠浮华装饰,而靠骨子里的坚守和担当。

吉祥汪汪

向敬爱、伟大的周总理致敬!周总理可以说是最接近完美的人!是古今中外少有的伟人奇才!周总理穷其一生、为国为民、呕心沥血、鞠躬尽瘁、无私奉献!为新中国乃至世界和平做出了杰出贡献!周总理的一生光芒万丈!其品行和功绩流芳千古,永垂不朽[祈祷][祈祷][祈祷]

非常道 回复 09-12 08:28

现代中国人民心中的圣人!