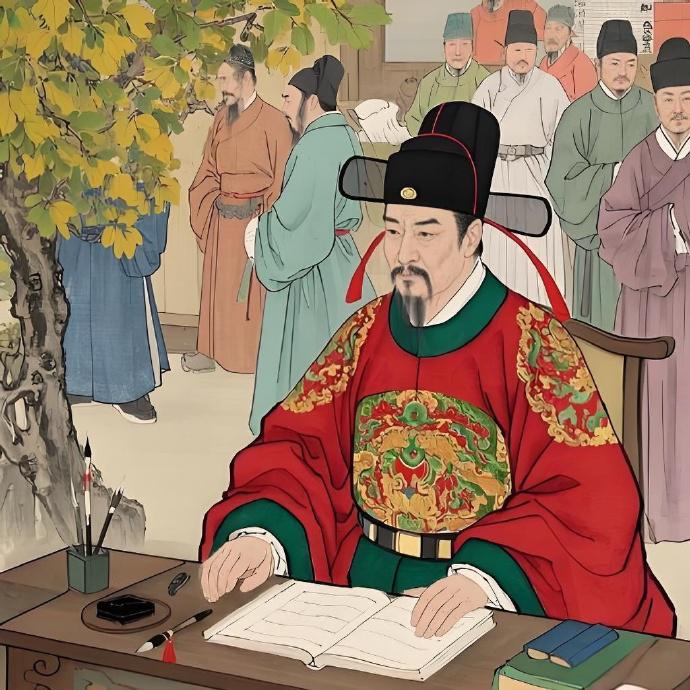

1377年,68岁的宋濂告老还乡。朱元璋感谢他侍候了自己20年,便拿来一块好布料说:“32年后,做一件百寿衣吧。”宋濂感动得老泪横流。岂料不到3年,朱元璋就不远千里地将人召回,还送了他一件囚服。 在金华,71岁的宋濂最后一次回望故土。 三年前,朱元璋亲手递给他的那匹织金锦缎,此刻正压在樟木箱底。 而他的脚下,是通往南京的囚车。 1374年的奉天殿,68岁的宋濂跪得膝盖发疼。 他的背驼得像张弓,当年给太子讲《尚书》时中气十足的嗓音。 如今,却只剩沙哑的恳求:“老臣眼花耳背,实在教不动太子了,求陛下允老臣告老还乡。” 朱元璋盯着这个跟了自己四十年的老臣。 宋濂不是武将,没有兵权,不是权臣,不结党营私。 可他是朱标的老师,是大明的“礼法基石”。 当年制定《大明律》、修订《元史》,哪一样离得开他? 朱元璋最后沉默片刻,“准了。” 忽然转身命人取来一匹织金锦缎,“这匹布,你带回去。三十二年后,你一百岁整寿时,做件百寿衣穿。朕等着看你穿它拜祖宗。” 满殿的大臣都惊了。 皇帝亲口许“百岁寿”,这是臣子能得的最高荣宠。 宋濂捧着锦缎,他知道,这不是普通的布料,是皇帝给他的“免死金牌”! 只要他活着,这张“金牌”就有效。 回金华的路上,宋濂把锦缎锁进樟木箱。 他在老家盖了间书斋,教乡邻子弟读书,写《宋学士文集》,偶尔翻出锦缎摩挲,想着三十二年后的寿宴。 乡里人见了他,总说:“宋先生可是皇上的老师,要穿百寿衣的人!” 然而,变故来得毫无征兆。 1379年,胡惟庸案的风波还未平息。 这个当过宰相的“淮西旧部”被朱元璋定了“谋反”大罪,株连已杀三万余人。 可朱元璋要的是“斩草除根”,案子越查越广,连退休多年的文官都没放过。 宋濂的孙子宋慎,在外地“会同馆”当个小官,被指“私通叛军”。 次子宋璲,中书舍人的抄写吏,被说成“胡党余孽”。 消息传到金华,宋濂当场瘫坐在地。 他早远离朝堂,怎么会牵连到子孙? 更狠的在后头。 朱元璋下旨:“宋濂教孙无方,纵子为恶,着锦衣卫速逮进京!” 十二月的浙江,锦衣卫撞开宋家大门。 宋濂被套上囚服时,樟木箱里的锦缎还没来得及取出。 他望着铁锁般的囚车,想起三年前皇帝说“三十二年后做寿衣”,只觉荒诞! 从金华到南京,七十一岁的宋濂在囚车里熬了二十天。 他咳血、发烧,狱卒只给一碗馊饭。 等被押到奉天殿,他连叩首的力气都没了。 朱元璋没看他:“你家子孙谋反,你可知罪?” 宋濂颤抖着抬头:“老臣告老二十载,从未过问朝事!” “住口!”朱元璋拍案,“你教出的儿子孙子都反了,你当朕是瞎的?” 行刑的刀已经举起,两个身影冲了进来,是太子朱标跪在前,马皇后跟在后。 “父皇!”朱标额头磕出血,“宋先生是臣的老师,教臣读书做人。他若真有反心,臣岂能不知?求父皇看在师生情分上,留他一命!” 马皇后抹着泪:“百姓家请先生都要供到终老,宋先生对皇家有恩,您杀了他,天下读书人寒心啊!” 朱元璋盯着儿子渗血的额头,沉默了半个时辰。 最终,他挥了挥手:“死罪可免,流放茂州。” 1380年春,宋濂被押解着往四川茂州走。 他穿着囚服,拄着破竹杖,身边跟着押解的兵丁。 路过高山时,他望着云雾里的峰峦,想起金华的书斋、樟木箱里的锦缎,还有朱元璋递布时的笑容。 茂州的夏天湿热难耐,宋濂的肺痨愈发严重。 他躺在破庙的草堆上,摸出贴身的锦缎,可他知道自己等不到穿它的那天了。 两个儿子已死,孙子也生死未卜,他这一辈子,终究是辜负了皇帝的“百岁寿”。 这年五月,72岁的宋濂在夔州的破庙里咽了气。 身边没有亲人,只有兵丁草草埋了他。 那匹织金锦缎,从此下落不明。 宋濂的死,像颗石子投进深潭,没激起多少浪花。 朱元璋继续他的“削藩”“肃贪”,胡惟庸案又牵连出几万人。 有人说,宋濂是皇权猜忌的牺牲品。 他教出朱标这样的仁君,却挡不住朱元璋对“潜在威胁”的恐惧,一个有威望、有门生的文官,即便退休,也是皇帝心里的刺。 也有人说,朱元璋对宋濂是有真感情的。 那匹锦缎、那句“百岁寿”,是帝王少有的温情。可皇权的冰冷,终究融化了这点温情。 1398年,朱元璋病逝。 他没等到宋濂的“百寿衣”,也没等到皇太孙朱允炆坐稳皇位。 而宋濂的故事,成了大明第一桩“恩宠变囚衣”的悬案。 如今再看这段历史,我们看到的不是“君臣反目”的戏码,是一个文人在皇权下的无力,是一个皇帝在猜忌中的挣扎。 那匹织金锦缎,终究成了最讽刺的注脚。 有些恩宠,或许从一开始,就标好了价码! 主要信源:(中国新闻网——明开国文臣宋濂:受朱元璋器重 也被秘密监视)