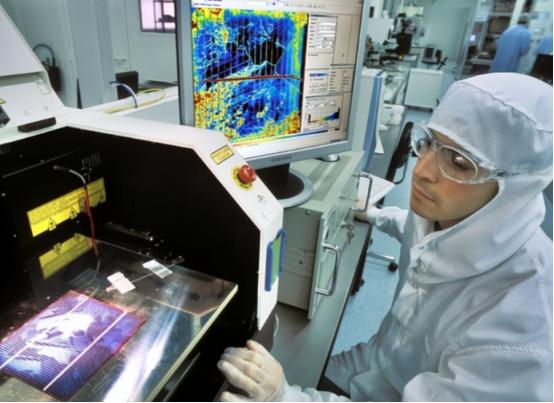

一位日本华人表示“高端轴承、精密仪器、传感器、机器人减速器、碳纤维、光刻胶以及五轴机床,这七大关键技术,中国落后于日本”,于是便有网友质问道,日本把这些技术,应用在了哪里呢? 日本轴承的“隐形统治”藏在日常生活的褶皱里,丰田发动机里的NSK轴承,能撑着汽车跑上百万公里,中国高铁转向架上的NTN轴承,和日本新干线用的是同款精密技术。 更鸡贼的是,日本轴承企业早把生产线搬到东南亚,却把最核心的轴承钢材料和热处理技术留在本土——这种“技术留白”策略,既降低了成本,又死死攥住了技术命脉。 精密仪器领域,日本企业玩的是“微观探测+宏观制造”的组合拳,岛津制作所的电子显微镜能看清纳米级材料结构,马扎克五轴机床则能用0.001毫米的精度雕刻航空发动机叶片。 当中国科德数控的五轴机床开始抢占新能源车市场时,日本马扎克仍垄断着航空航天领域的高端订单——就像手机厂商比拼摄像头像素时,人家早已在专业相机市场筑起城墙。 机器人减速器的市场格局,堪称日本技术垄断的教科书,全球75%的工业机器人减速器被纳博特斯克(RV减速器)和哈默纳科(谐波减速器)垄断。 这种垄断不止体现在市场份额,更渗透在产业生态里——ABB、发那科等机器人巨头和日本减速器企业签“排他协议”,形成“减速器-机器人-终端应用”的闭环。 当中国绿的谐波用性价比攻占家用机器人市场时,日本企业早已在汽车焊接、芯片封装等高端场景筑起技术长城。 光刻胶领域的垄断更像一场“阳谋”,东京应化、JSR等企业掌控着全球60%的EUV光刻胶市场,这种“芯片制造血液”的供应权,让日本在半导体产业链里拥有比制造环节更关键的话语权。 更绝的是,日本光刻胶企业和ASML等光刻机巨头形成技术捆绑——买EUV光刻机?必须搭配指定日企的光刻胶,这种“设备+材料”的双重锁定,比单纯技术垄断更难突破。 面对新能源革命,日本技术巨头展现出惊人的转型韧性,东丽公司的碳纤维既给波音787做机翼,又和西门子合作开发海上风电叶片,帝人碳纤维从赛车车身延伸到氢燃料电池气瓶,甚至渗透到医疗轮椅和深海石油管道。 这种“高端材料+多元应用”的策略,让日本在传统燃油车市场萎缩时,仍能通过材料创新开辟新战场。 传感器领域则上演着“精密化+智能化”的双重变奏,村田制作所的MEMS传感器,既能监测手机屏幕亮度,又能感知新能源车电池温度,松下接近传感器在半导体晶圆定位、AGV导航、机器人避障等场景里无处不在。 当中国企业在消费电子传感器市场发起冲击时,日本企业已转向医疗机器人、自动驾驶等高附加值领域,构建起新的技术护城河。 日本七大技术的全球渗透,揭示了一个残酷真相,技术领先从来不是单一维度的参数比拼,而是从材料研发、设备制造到应用场景的完整生态构建。 当中国企业在轴承寿命、机床精度等具体指标上逼近日企时,日本早已通过“技术标准制定+产业生态绑定”建立起更深层的竞争优势——就像苹果手机和安卓手机的竞争,表面是系统流畅度之争,背后是整个应用生态的较量。 但危机中往往藏着转机,中国在新能源车、光伏等新兴领域的爆发式增长,正在重塑全球产业分工。 当比亚迪的机械臂用上绿的谐波减速器,当隆基的硅片切割机搭载科德数控五轴机床,中国技术生态正以“场景驱动创新”的模式实现弯道超车。 未来的技术竞赛,将不再是“日本标准”与“中国方案”的零和博弈,而是全球产业链在动态重组中寻找新平衡的过程。 在这场没有终点的马拉松里,真正的胜利者不属于任何单一国家,而属于那些能让精密仪器真正“隐形”于人类生活进步背后的创新者——毕竟,最好的技术,应该像空气一样存在,却让人离不开它。