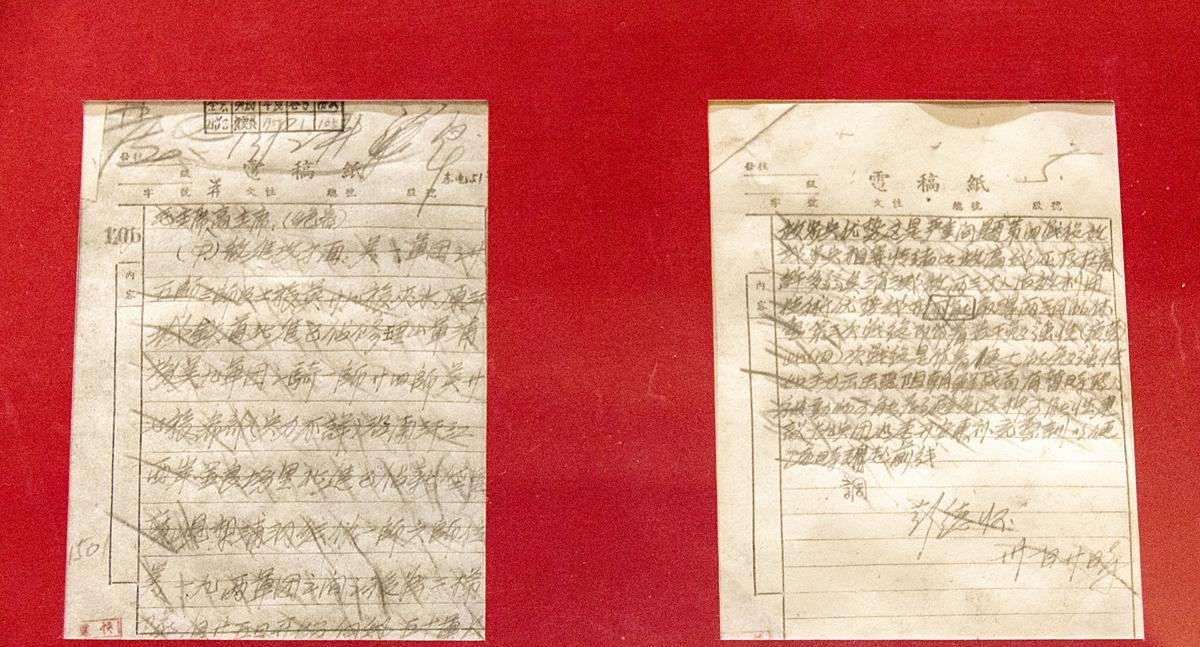

狱中,赵一曼的肚子鼓了起来,旁边的敌人拍了拍赵一曼的肚子,说:“在灌点。”灌完后,敌人握紧一根棍子,猛击向赵一曼的肚子。 赵一曼这个名字,很多人小时候课本里见过。但那时只记得她是烈士,是母亲,是抗日女英雄。 后来再听见,脑子里还是那几句话,反反复复地转。但她到底是个什么样的人? 她怎么从四川宜宾的一个富家小姐,走到东北雪原,最后走上刑场的?她是不是一直那么坚定?她有没有犹豫过、怕过? 慢慢翻旧资料,有些细节是温热的,不是教科书里那种“高大全”的人设,是活的,是疼的。 她原名叫李坤泰,小时候生活过得还算体面。 家里有条件,教育没耽误。可她不像是那种甘心做小姐的人,眼里总有点不安分的光。 读了进步书刊,参加了青年团,1926年成了党员,又去了莫斯科读书。那个时候,能走这一步的女性不多。她是坚定的,也是拧巴的。 不是说她头也不回地投身革命,而是她心里知道,往前走那一步,代价可能是命。 1928年冬,她怀着孩子从苏联回国。 组织要她回来工作,她就回来了。没有多问一句,也没有以身体不便为由推脱。 她丈夫劝她慎重点,她没吭声。那时候离生产也没多久了,她依然扛着干,先去了湖北,后来到了上海。 九一八之后,党组织让她去东北。她一个人拎包上船,先到大连,再转去沈阳,最后落脚在哈尔滨。那年,她27岁,孩子还在南方托亲人照看。 哈尔滨那会儿很乱。日伪军人横行,电车工人被打得抬不起头,工资还被克扣。赵一曼没声张,开始一步步组织工人抗议。她不高谈阔论,也不激进,先从最基本的事做起——画漫画、贴标语、写传单,一张张贴到墙上、电线杆上。有人说她是个“读书人”,下笔温和,画出来的工人脸上还有神气。她说,得让人看到自己有多不该受这个气。 1933年那场罢工闹得挺大。 电车停了,街头传单飞满地,日伪很快盯上她,追查幕后黑手。她那时用的是化名,有时候叫李一超,有时候叫赵一曼,“一”字是她喜欢的字,说是一心一意,不变到底。 后来她被调去了珠河,也就是现在的尚志。 那一带密林多,交通不便,日伪设卡严。她带着一群农民改组自卫队,手里没几支枪,大多是大刀长矛。她就训练他们埋伏、突袭,打完就跑。 有一次她得到情报,说一队日军要进山扫荡。她安排人埋伏,自己坐镇指挥,一打就是半天。 敌军没反应过来,掉头就跑,地上扔了不少枪和弹药。 她打仗不靠运气,也不靠蛮劲。脑子灵活,行动果决。有战士问她:“你个南方人,咋就吃得了这份苦?”她笑了,说:“不打他们,哪有咱的明天。” 1935年,她在侯林乡养伤时被叛徒出卖。日军围山,她腿部中弹,失血昏迷,被俘。 关进狱里的她,日子才真正难熬。 敌人一开始还算“讲理”,问话不答,就动刑。 一开始是打耳光,后来拔指甲、敲牙、用电刑。她咬着牙忍着,嘴里不吐半个字。有个叫大野泰治的军官亲自审她,看她一副死活不开口的样子,就愈发狠了。 一次,她昏过去,被拖回牢房,浑身是血,衣服贴在身上,撕下来连皮都带着。 她不是不怕,她是咬着怕,死撑着过。 护士韩勇义和伪警董宪勋在医院接触到她。 她把敌人的罪行一笔一笔写在纸条上,托人带出去。他俩被她说动,后来一起策划越狱。 1936年6月底,她跑出了医院。可才过了两天,就又被抓回来了。人是虚的,脚步不稳,追兵一逼近,她已没了力气逃。 重新关押后,敌人下了死手。 狱中,她的肚子因为旧伤积脓鼓了起来。一个日伪军官还冷笑着拍了拍,说:“再灌点。”然后拿棍子猛击她的腹部。有人说她那时候已经不太能说话了,身上都是裂口,眼睛却还是亮的,像是还留着什么话没说完。 一个月后,她被押去珠河县处决。 火车上的她写了封信,给儿子,宁儿。她说,“母亲和你在生前是永久没有再见的机会了……希望你不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”信写在临行的铁皮车厢里,手在发抖,纸都压不住风。 1936年8月2日早上,赵一曼被带到刑场。 珠河县小北门外,天刚泛亮,露水还没干。她穿着薄棉衣,双手被绑在背后。没有喊口号,没有说话。她抬头看了一眼前方,眼神平静得有点吓人。 子弹响起的时候,有只乌鸦从树上飞起来。 没飞远,停在路边的电线上,歪着头看着空地那边久久不动。