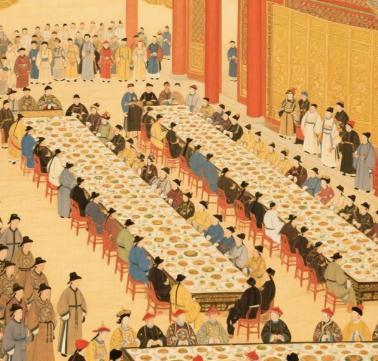

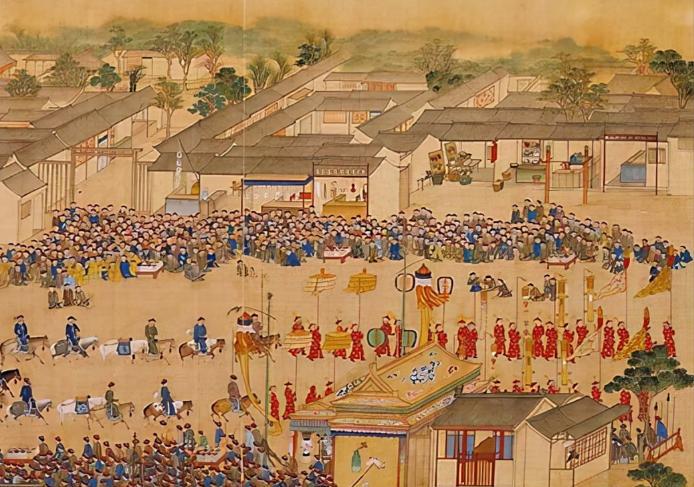

满汉全席,满席为啥凌驾于汉席之上?因为这不仅仅是一顿饭,更是一套精心设计的权力语言,一百零八道菜的背后是满清统治者精心设计的权力剧场。 它表面是一场味觉狂欢,实际是满清统治者的权力展示、文化控制和社会区隔的极致体现,每一次宴饮都是权力的展演。 满汉全席取材广泛,用料精细,山珍海味无所不包。在用料上,燕窝、鱼翅、海参、鱼肚、鲍鱼、鸵峰、鹿筋、熊掌、果子狸等水陆八珍基本都有。 全席包括大小菜肴共108道,其中南菜54道,北菜54道,面点大小花色品种44道。仅从主、副食品种类和数量上就能看出来,当时的满汉全席有多奢侈。而这种极致奢侈背后,又是巨大的社会资源消耗。 1713年农历3月,康熙60岁寿诞,在畅春园举办第一次千叟宴,宴请从各地来京为其祝寿的老人。这是满汉全席的雏形,康熙为了促进满汉融合,在自己寿诞时,把满汉两族的菜式全部同桌呈现。 表面是融合,实际是权力平衡的政治考量。因为一个边远少数民族入主中原,统治一个庞大的汉人帝国,必须面对不同的文化风俗和庞大的人口差异。满清统治者需要创造出新的文化形式来支撑满人的集体认同感,高级感。 所以,满汉全席不只是一顿饭,更是一套精心设计的权力语言。入席时,大小官员一律顶戴朝珠,身着公服就座。筵席的场面、规模、等级、陪宴人员的职位、供应筵席用的烹饪原料,以及果、酒的品种和数量等,都有严格规定。 官府中举办满汉全席时,首先要奏乐、鸣炮和行礼恭迎宾客入座。这种仪式化的进餐程序背后,是一套严密的权力编码。在满清特有的部族政权统治下,满清统治者通过其内部精英的凝聚力和满汉文化之间的相互渗透,强化了封建中央集权。 燕窝、熊掌等珍馐仅限满席使用,而汉席多采用猪羊等常见食材,形成“满尊汉卑”的味觉政治。满席也因此逐渐成为清朝国宴,其身份与地位已凌驾于汉席之上。 乾隆时期《扬州画舫录》记载的菜单中,满菜烧烤类占60%以上,汉菜仅作为点缀性存在。满清统治者恰恰就是利用这种隐喻,表达出不同的人在宴席上的不同身份与对应的待遇。 在清代政治运作中,清政府一方面利用满宴为主这种方法,加强满清文化的官僚主义和权威性,以维护其氏族统治。另一方面又采取行汉宴辅之的方法,笼络、控制汉人精英,使他们能够在某种程度上实现权力共享。 这种饮食文化的发明,体现着权贵主体之间的等级差别。比如满宴分为六等,汉宴分为五等。所以,大伙可以根据他们的饮食水平,推断出他们的官职和地位。虽然只是一顿饭,但这顿饭却让所有人都看得清清楚楚,谁处在什么样的权力位置。 至此,满汉全席就变成了官场钻营的工具。下层官员通过投其所好,准备符合上级领导、身份的菜肴,以此表达渴望与之共处同一阵营的政治立场。 此外,满汉全席又被称为“翻桌菜”,宴席越丰富,越隆重,翻桌的次数就越多。一般是“三撤席”,就是一次宴席分为3个阶段,每一阶段所用的家具和餐具都必须进行更换,作为“段”的标志。 第一段喝软酒、吃软菜,喝黄酒,吃酒菜;第二段喝硬酒、吃肥菜,就是喝白酒,吃肥腻菜;第三段喝汤,吃面点、点心。这种进餐程序的严格规定,实际上是对社会等级秩序的反复强调与确认。 随着时间推移,满汉全席的享用主体逐步发生变化。官僚、地主和商人成为参与宴席的主要群体,成为他们炫耀自己、效仿统治者的一种奢侈生活方式。 光绪年间,满汉全席在高级饭馆中很受欢迎。这一时期的国宴,已经从满清贵族走向民间,成为城中饭店所依赖的一种商业形式。满汉全席的客人,也已不再局限于皇室血脉的达官贵人,而是更多地出现在官商巨贾身上。 清末,满清皇室衰败,大量地方官吏没了以前的奢华。于是大批御厨和官厨带着手艺流落民间。他们来到民间后,有的自己开酒楼,有的受雇于他人,为了招揽生意,都纷纷打出“满汉全席”的招牌。 1995年,贺岁电影《金玉满堂》上映,影片以“满汉全席”为背景,融合武侠元素与爱情喜剧,讲述黑帮小混混赵港生与满汉楼老板女儿嘉惠联手,邀请隐退名厨廖杰出山,在厨艺大赛中逆袭的故事。2004年还上映了一部《满汉全席》电视剧。 其实,这种影视剧的魔幻之处就在于,浪漫化宫廷叙事,将残酷统治历史变成权力美学消费品,在视觉狂欢中完成对集体记忆的慢性置换,消解历史真实性和文化时代性。以至于大伙现在听到“满汉全席”时,竟然会产生美好的联想。 如今,108道珍馐早已消散在历史烟云中。但满汉全席仍以各种形式存在着,高端会所几万元一瓶的红酒,商业宴席上稀有的野生食材,动辄数千人的豪华宴请。所以,权力的剧场从未真正落幕,只是更换了道具和演员而已!

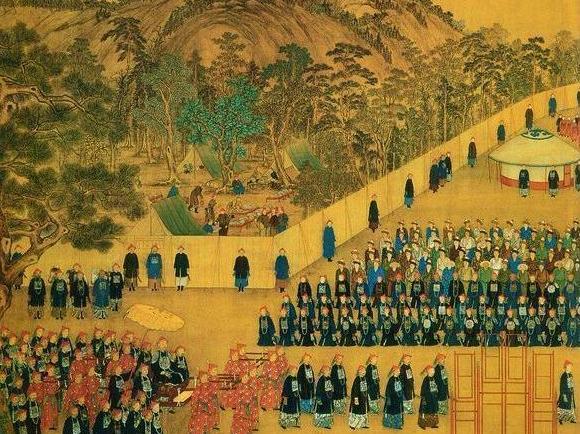

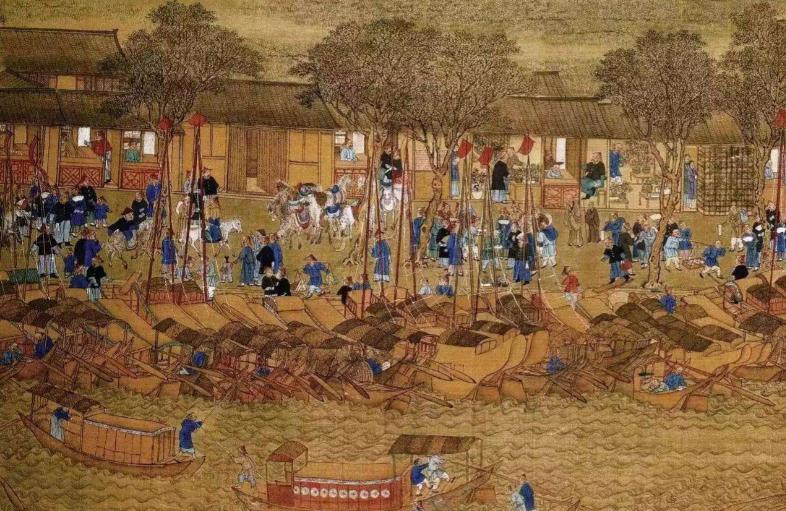

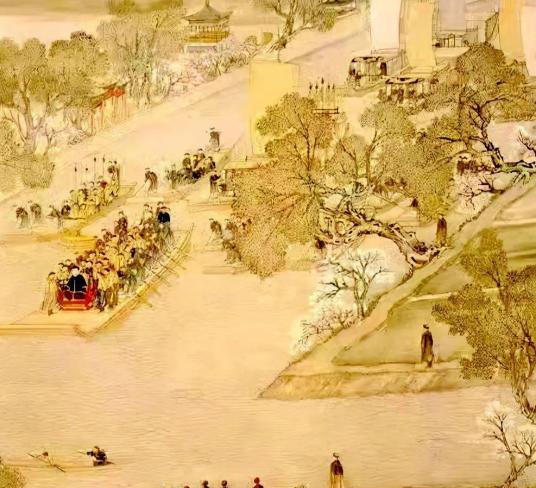

评论列表