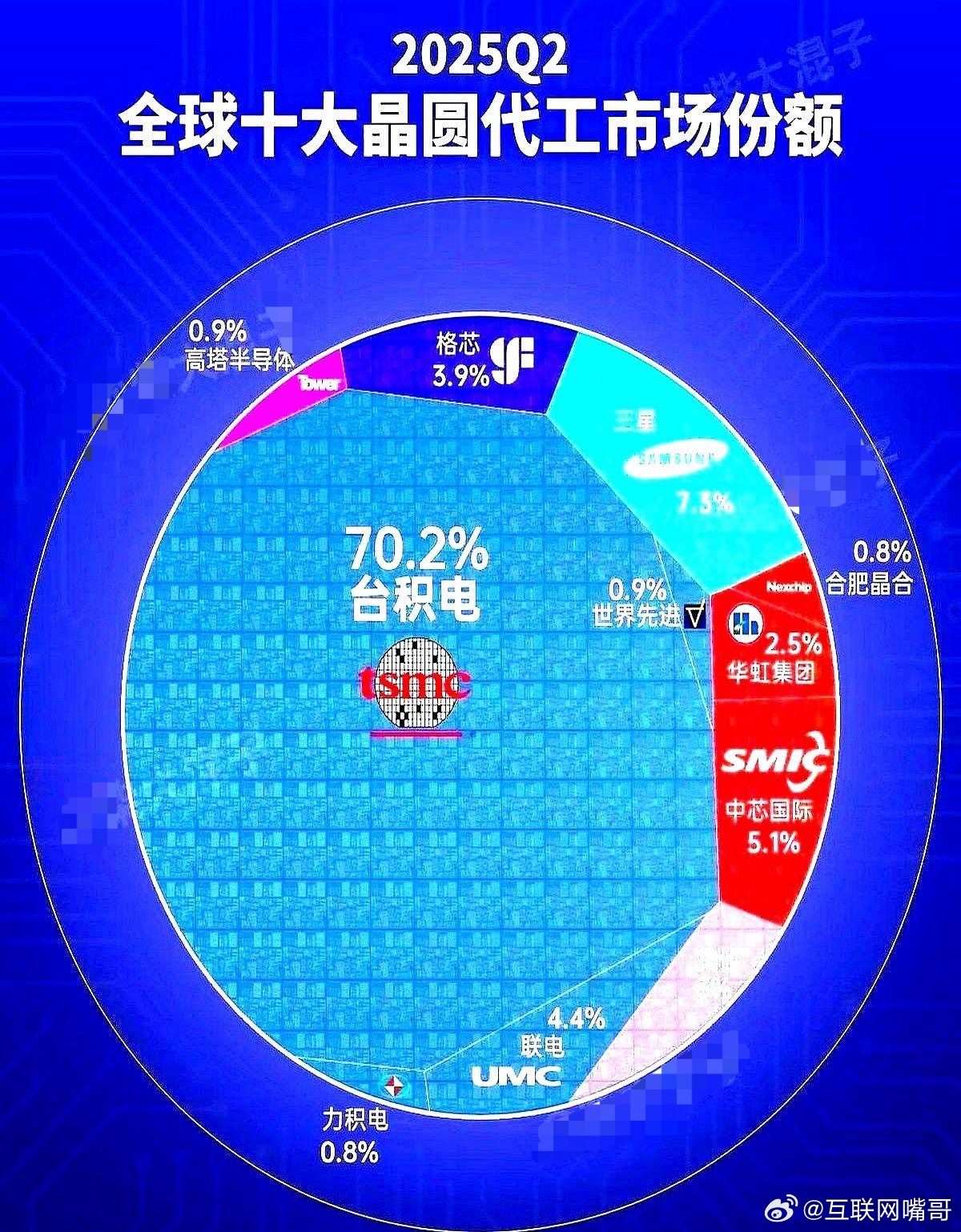

台积电负责人张忠谋嘲讽:大陆虽有100万亿,但连一块高端芯片都造不出来!美媒跟着嘲讽:中国人才就是帮我们培养的,硅谷里有成千上万名北大清华学子在为我们服务! 近几年,每当大陆芯片产业遇到技术瓶颈,这些嘲讽就会被翻出来反复念叨,仿佛咱们真的在芯片领域永无出头之日,可事实真的像他们说的那样吗? 其实,这些年咱在芯片上的投入可一点不含糊。就拿中芯国际来说,虽然现在最先进的量产制程还停留在28纳米到14纳米之间,离台积电的 3 纳米、4 纳米还有差距,但这几年新建的 12 英寸晶圆厂一座接一座,从北京到深圳,从临港到西青,一条条产线正在慢慢爬产能、攻技术。国务院早就出台了专门政策,大学里的集成电路专业越办越多,校企合作的实训基地也在遍地开花,就是要把人才短板一点点补上。确实,硅谷里少不了中国顶尖高校的毕业生,但这几年回国效力的人才也在逐年增加,毕竟谁不想为自己国家的产业突破出份力呢? 而更有意思的是,就在外界还把张忠谋的话当真理的时候,台积电自己却在美国遇上了大麻烦。2020 年台积电高调宣布要在亚利桑那州建工厂,一开始计划投资 120 亿美元,后来一加再加,累计投进去 650 亿美元,成了美国史上最大的外资项目。可五年过去了,这座被拜登称为 "美国制造业回归标志" 的工厂,连一片芯片都没生产出来。原本说 2024 年就能量产 5 纳米芯片,结果一推再推,后面规划的 3 纳米工厂更是要等到2027年,甚至2028年。 造成这种局面的原因,说起来还挺复杂。最头疼的是找不到熟练工人,台积电从台湾派了上千名工程师过去手把手教,可美国工人既不适应台湾那种连半夜都可能被叫去加班的工作节奏,也缺乏芯片制造需要的精细操作技能。两边员工的文化冲突也闹得厉害,台湾管理人员习惯了雷厉风行,美国员工却更看重工作生活平衡,光是协调这些矛盾就花了不少精力。更要命的是成本飙升,张忠谋自己都说,在美国生产芯片的成本比台湾至少高出 50%,再加上供应链本地化的困难,原本的预算早就不够用了。 最让张忠谋心慌的是美国政府的态度,当初喊着给补贴、给优惠把台积电骗过去,结果承诺的补助迟迟不到位,现在甚至传出要把补助换成股权的消息,特朗普就明说要 "用补贴换投资",这让台积电进退两难。台湾网友看得明白,说这根本就是 "一头牛要剥两层皮",先逼着去美国建厂,现在又想低价入股掌控技术,难怪有人吐槽台积电快变成 "美积电" 了。更讽刺的是,美国一边喊着要降低对台湾芯片的依赖,一边又对台积电指手画脚,这种政治操弄让企业成了大国博弈的牺牲品。 现在再回头看张忠谋当初的嘲讽,就显得格外耐人寻味。高端芯片制造确实难,台积电用了几十年才积累起现在的技术优势,大陆想要追上来,没个十年八年肯定不行。但这并不意味着我们永远造不出来,中芯国际在 28 纳米以下的成熟制程已经站稳脚跟,这些芯片足够满足汽车电子、工业设备等大部分市场需求。而台积电在美国的困境恰恰说明,就算是行业龙头,离开了熟悉的产业生态和技术工人,照样会步履维艰。 至于美媒所谓“中国人才为美国服务”的论调,更是与事实相悖。2024年,大陆半导体行业归国人才数量达3.2万人,较2020年增长120%,其中不乏在硅谷拥有10年以上工作经验的资深工程师。北大、清华等高校毕业生赴海外深造后归国比例也从2019年的45%升至2024年的68%。人才回流的背后是产业生态的改善——大陆已建成20个集成电路产业园区,提供研发补贴、住房保障等配套政策,部分高端研发岗位薪资已与硅谷持平。这些人才正在帮助中国芯片产业实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。 说到底,芯片产业从来都是场持久战,张忠谋或许忘了,大陆企业最擅长的就是在质疑声中默默追赶。美国为了保住技术优势,又是搞芯片法案又是限制出口,反而让我们彻底明白,核心技术买不来也求不来。台积电在美国遇到的麻烦,说到底还是因为把命运寄托在别人的土地上,而我们正在走的自主创新之路,虽然眼下难一点,但每一步都走得踏实。 或许再过几年,当大陆的先进制程真正突破的时候,再回头看今天这些嘲讽,不过是产业升级路上的一段插曲罢了。