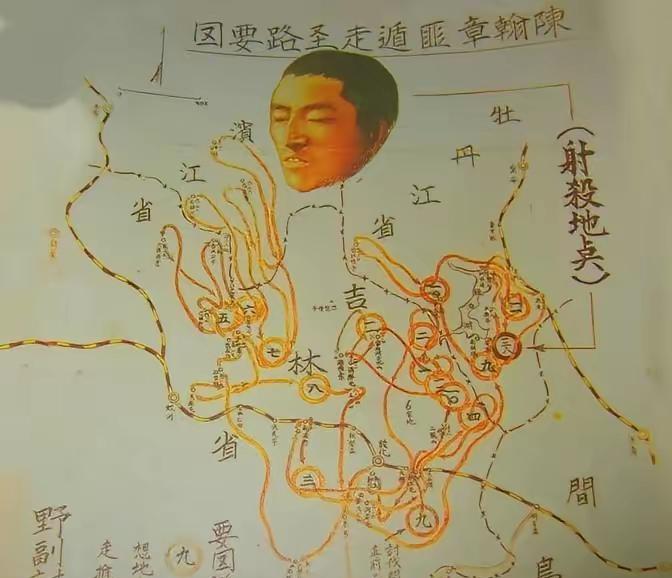

1988年5月1号,我作为一名大一学生,随全系去了哈尔滨一曼街的东北烈士纪念馆,当时瞻仰祭奠的内容之一,就是抗联英雄陈翰章的遗首(图1),那次给我的印象非常深刻,陈翰章的双眼已经被剜去了,但当年我对东北抗联的了解可谓极其有限,平时也很难找到陈翰章其人更多的资料,一直到互联网发达之后,我才获得更多信息,知道他是抗联第一军的师级指挥员,是杨靖宇将军的部下,后来我收集了一些关于陈翰章将军的资料。 杨靖宇牺牲在1940年2月,杨靖宇牺牲后,陈翰章曾经带着队伍展开过激烈的复仇行动,但是他本人在当年12月被俘牺牲了,死状极其惨烈,令人不忍重述。牺牲后,烈士躯干后被运回敦化,于1940年12月底被安葬于故乡附近的山坡上。2012年5月,中央办公厅、国务院办公厅批准了《关于恭请陈翰章将军头颅回家乡遗体合葬的请示》,在其即将迎来诞辰百年之际,陈翰章将军遗首被运回故里,身首得以合葬。 玻璃柜里那颗头颅,比我想象的小,颧骨却高,像在咬牙。1988年我踮脚看,只觉得黑洞洞的眼窝在瞪人。那时候我十八,胆子小,晚上回宿舍就做噩梦——一颗没有眼睛的头在雪地里走,后面跟着一串脚印,脚印里全是血。同寝室笑我怂,我却说不出,那其实是愧疚:我们天天喊“振兴中华”,可对替我们死去的人,连名字都叫不全。 后来有了网络,我像个补考的学生,疯狂搜“陈翰章”。越搜越坐不住。妈呀,这哪是教科书里三行字就能打发的人?1913年出生在吉林敦化,满族,小学老师出身,却放下粉笔扛枪;枪法准到能一枪打灭香火头,外号“小诸葛”。日本人贴告示:一两黄金买他一根头发。他把告示撕下来写打油诗:“头发值金,脑袋更贵,想要老子,拿命来兑!”狂得没边,可人家有狂的资本——1938年到1940年,他带队打了大小几十仗,把敦化、安图、桦甸一带搅成火锅,日军来回涮,死伤上千。 更炸裂的是“镜泊湖连环战”。1939年秋天,他带两百人,在湖边的老鸹砬子设伏,先让老乡划木船假装送粮,把鬼子一个小队引进芦苇荡,两边机枪一夹,水面漂了一层“太阳旗刨冰”。接着连夜奔袭三十里,端了日本采金公司,把缴获的金子全换成子弹,子弹壳再做成地雷,循环使用,环保得让鬼子想哭。那年月,抗联最缺的不是命,是子弹,他却能把金子变成“回旋镖”,脑回路清奇。 1940年2月,杨靖宇牺牲,消息传到陈翰章这边,他正带着队伍在寒葱岭啃冻窝头。那天他一句话没说,把窝头一扔,冲雪地里“砰砰砰”连开三枪,转头对弟兄们吼:“今后咱们多活一天,就多替杨司令杀一天!”不是动员,是发誓。从那以后,他打仗更疯,白天钻老林,晚上摸据点,专挑鬼子“模范村”下手——烧碉楼、割电线、抢马匹,把“讨伐队”遛得跟哈士奇似的,在雪地里转圈。日本人恨得牙痒,派汉奸以“买皮子”名义混进密营,趁他开会时包围,机枪扫,手雷炸,他右腿中弹,胳膊穿孔,还是带伤打光最后一颗子弹,又咬碎最后一份文件,才闭眼。那年他27岁,正是现在年轻人熬夜打游戏的年纪。 最惨的是死后。鬼子割下他的头,泡在福尔马林里,先送新京(今长春)“邀功”,又运到东京展览,像炫耀一件战利品。躯干呢?被老乡偷偷背回敦化,埋在半截河的山坡上,没棺材,就用桦树皮裹。从那以后,敦化人过年包饺子,都会先往灶台上摆一碗,空着,说是给陈师长留的。这一留,就是七十二年。 2012年,我开车去敦化参加“迎头回家”仪式。那天飘着细雨,山道两边站满老百姓,有抱孩子的,有拄拐的,没人打伞。灵车缓缓驶过,有人喊“陈师长,回家吃饭喽!”声音不大,却像子弹穿过玻璃,我眼泪刷就下来。山脚下新修的墓,青砖铺地,坟头朝着东北——那是他当年打游击的方向。身体与头颅终于合拢,像一本被撕成两半的书,终于合上,却再也读不回原样。 我献了一束野菊花,顺手把兜里的小瓶二锅头拧开,洒在地上。旁边老太太瞅我,我说:“他爱喝,当年打仗,拿酒当防冻液。”老太太点头,从篮子里摸出两个热包子塞我:“回城路上垫垫,别空腹,陈师长最恨饿肚子。”那一刻,我突然明白,英雄不是纪念馆里的标本,是老百姓嘴里惦记的那口热饭、那口热酒。你记得他的胃,他就活着。 回城路上,收音机里播着某明星离婚,主持人叽叽喳喳。我调台,却调到童声合唱:“我们是共产主义接班人……”我把音量调到最大,车窗摇下,山风灌进来,带着松脂味。我想,如果陈翰章有眼,会不会也这样,把耳朵竖得老高,听孩子们唱歌?毕竟,他拼命守护的,就是这调调能继续飘在白山黑水之间。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。