餐厅预制菜需明示预制菜争议:核心是定义,关键在透明。

预制菜的争论,本质上是一场概念界定的分歧。

消费者的界定标准很明确:只要非原材料现场制作,即便是半成品加工,也属于预制菜。

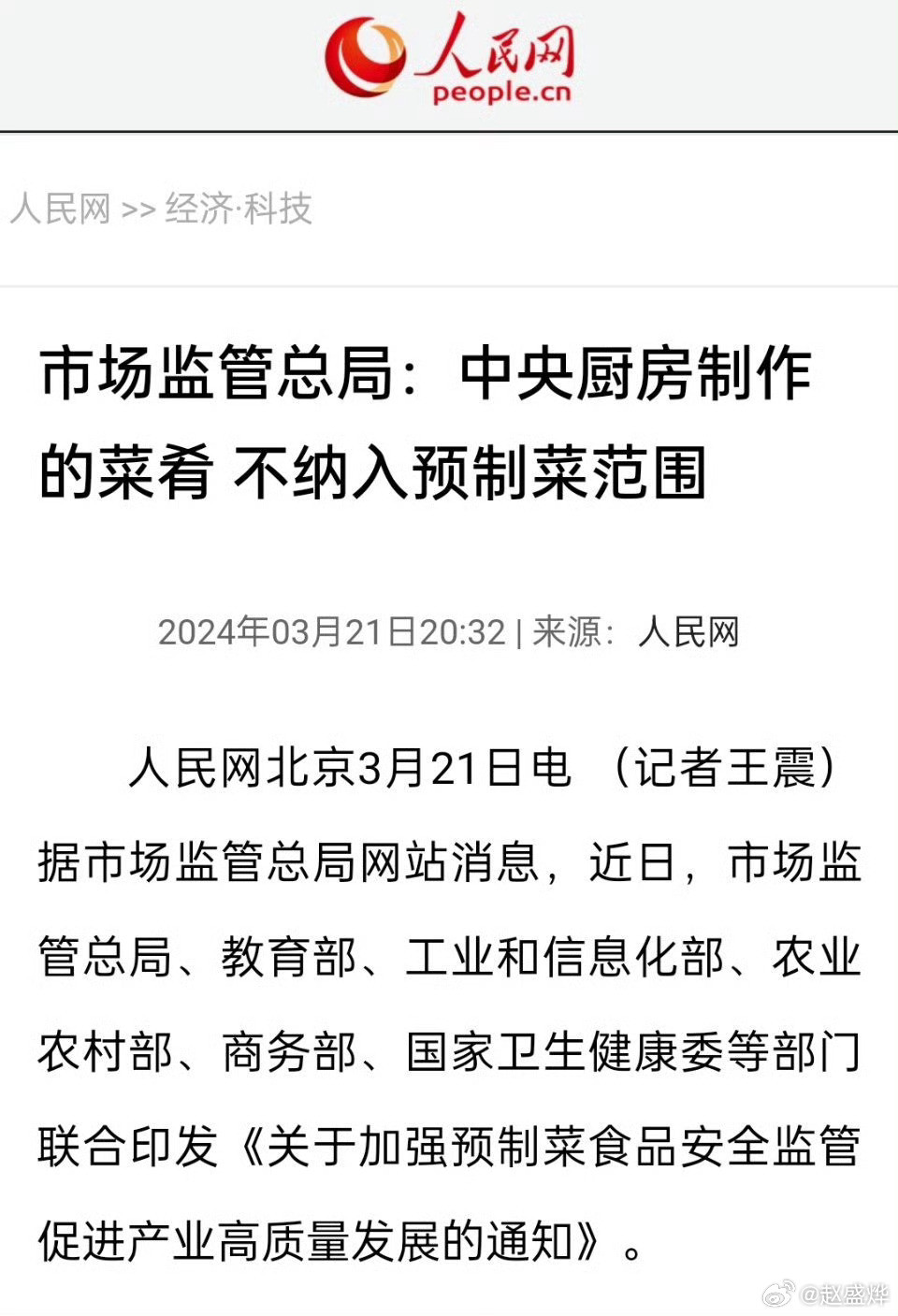

商家的认定则不同:由中央厨房统一制作半成品,再运至门店加工,即便隔夜,也不算预制菜。

双方各执一词,核心矛盾在于对“预制菜”的理解不同。在我看来,若半成品并非工厂规模化生产,不含过多食品添加剂,仅是食材提前加工后冷藏备用,更应称之为“预备菜”。这种方式在家庭烹饪中也很常见,比如提前切好蔬菜、腌制肉类,既能节省现场制作时间,也符合消费者对新鲜的基本认知,接受度较高。

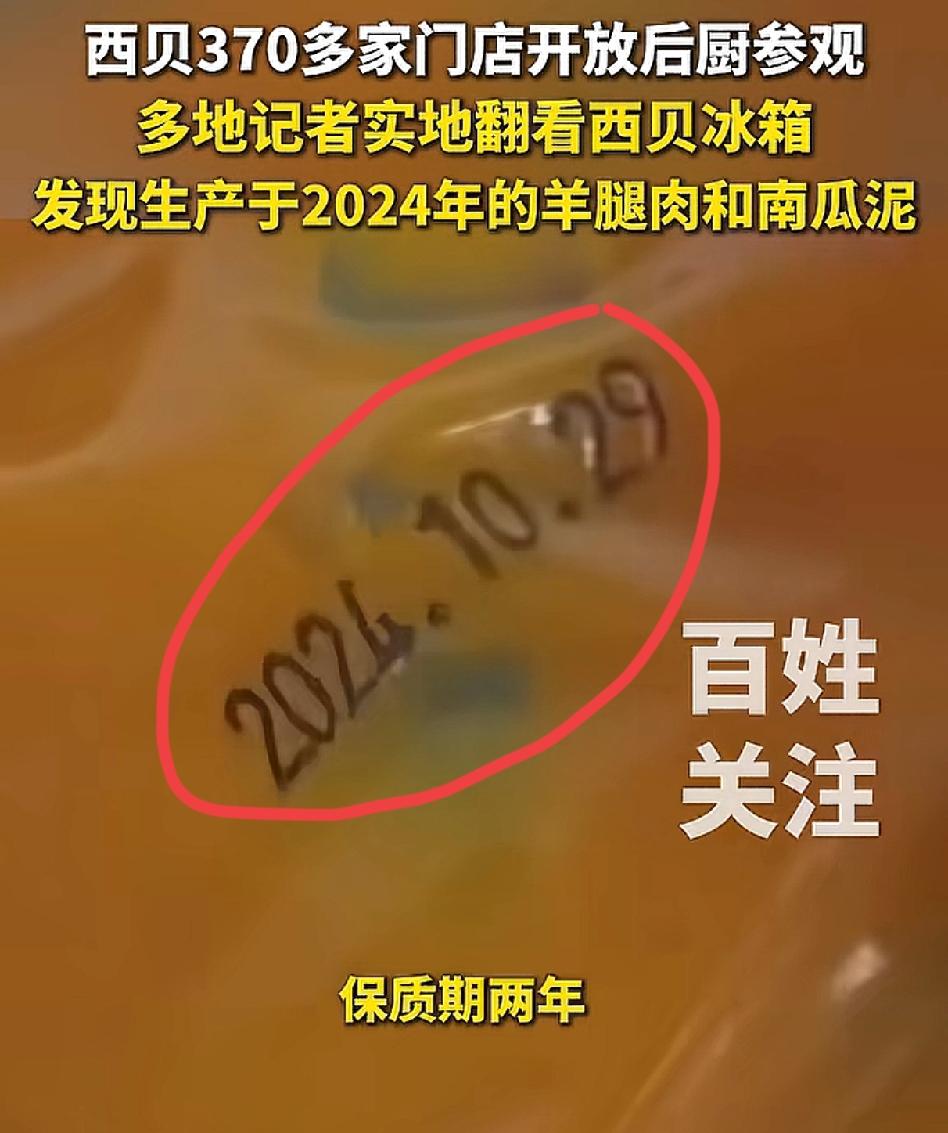

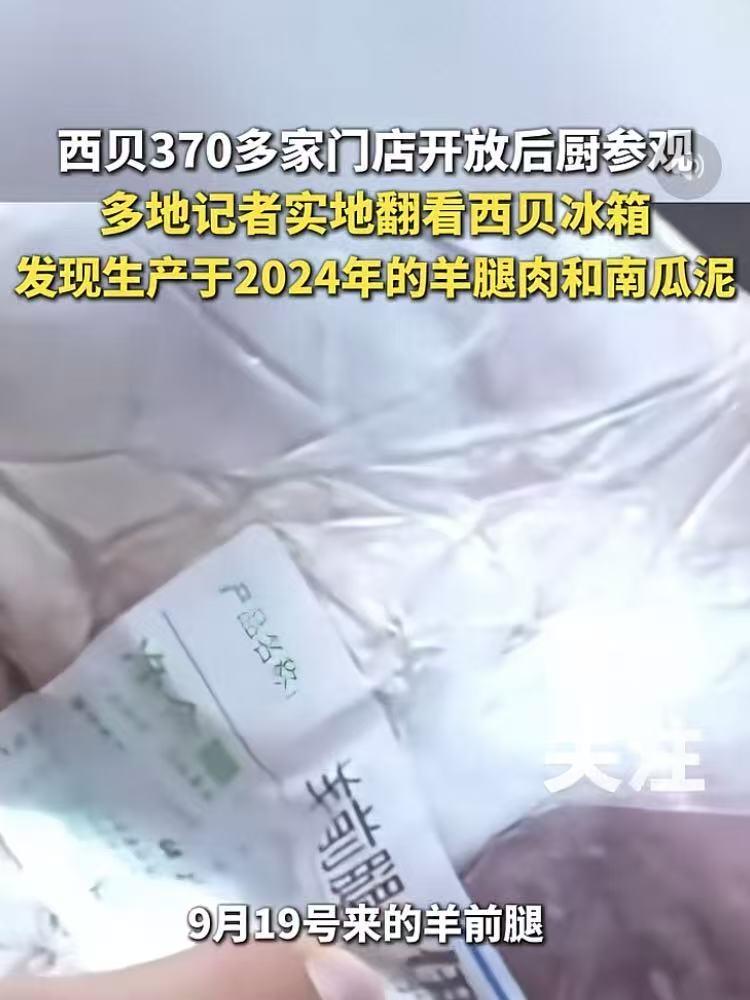

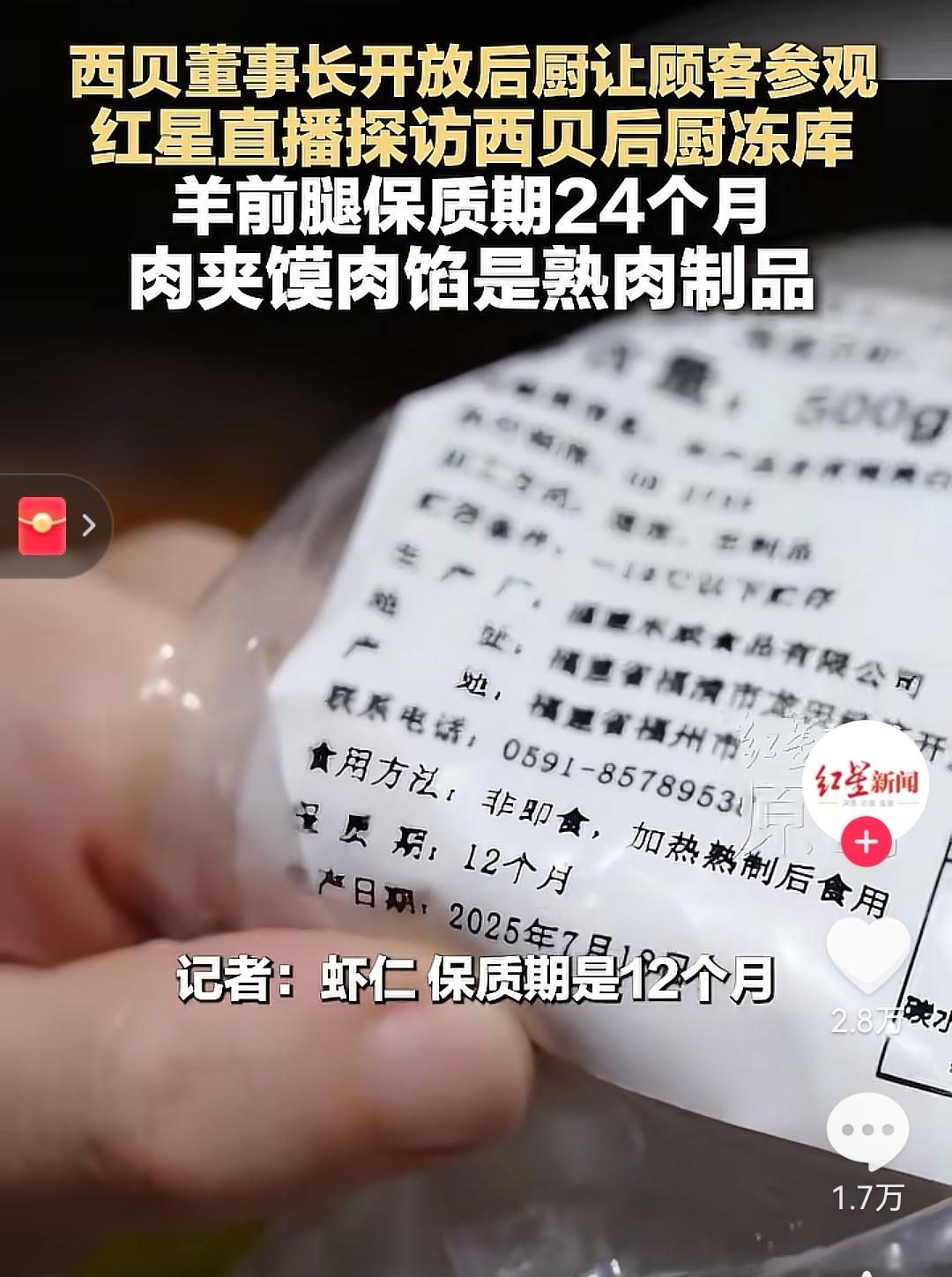

真正引发消费者担忧和争议的,是部分商家以“中央厨房”为幌子,为降低成本使用多种食品添加剂,且整个加工过程不透明,全凭商家自觉。这种信息不对称,才是导致猜疑和热议的根源。

因此,保障消费者的知情权至关重要。商家有义务主动告知食材的加工方式、是否使用添加剂等关键信息,让消费者能够明明白白消费,这才是化解预制菜争议的正道!

![西贝灾难级公关[捂脸哭]预制不预制的其实大家都有这个概念,也并没追没深究。他们老](http://image.uczzd.cn/16673368660799257951.jpg?id=0)