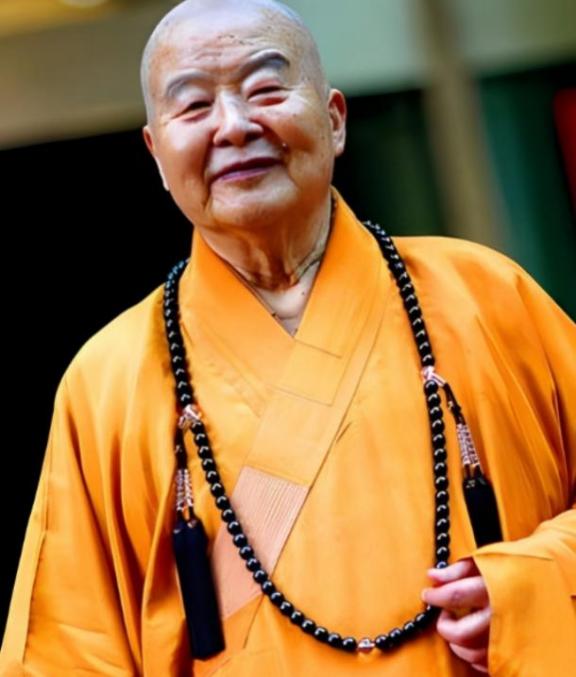

“我没有舍利子,不要烧,”2012年,星云大师就交代过弟子不要烧,不料在他圆寂后,弟子们却违背了他的遗愿,火化烧出25颗舍利子! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2012年,星云大师在遗嘱里写得非常清楚,他说自己没有舍利子,不要火化,更不要留下繁文缛节,他不想在身后被偶像化,也不想信众把目光集中在一堆骨灰晶体上。 十年后,大师圆寂,弟子们最终还是决定火化,火化后的骨灰里出现了25颗晶莹的舍利子,这件事立刻引发了争议,人们不禁发问:弟子们为什么明知师父的心愿,却还要这样做? 星云大师1927年出生在江苏扬州的一个贫困家庭,原名李国深,童年时正值战乱,他在十岁时经历南京大屠杀,随母亲逃到栖霞寺,那时他亲眼看见僧人为了救下饥饿的难民,不惜刮下佛像上的金箔去换粮食。 这个画面深深印在他心里,让他明白佛法的价值并不在金身和供奉,而在能否真正帮助苦难的人,十二岁那年,他在栖霞寺出家,从此走上修行的道路。 青年时期的经历更加坎坷,1949年他随僧团赴台,由于口音和背景一度被怀疑成“匪谍”,被关押了二十多天,出狱后,他没有隐退,反而更加坚定要把佛法带到大众生活中。 他开始用通俗的语言写文章,组织歌唱队,把佛经编成曲子,用现代人听得懂的方式来传播佛法,他常说佛不是用来供奉的,而是用来学习的,这句话也是他后来一生弘法的底色。 1967年,他在高雄的一片竹林荒山上建立了佛光山,起初只有简陋的草寮和几位弟子,经过几十年的努力,佛光山逐渐发展成遍布全球三百多所道场的佛教网络。 这里不仅有寺庙,还有大学、中小学、博物馆和医院,他推动僧侣赡养父母,鼓励僧人走出寺院参与社会事务,甚至打破过午不食的古老规定,他做的这一切,都是为了让佛教真正走进人间,而不是停留在形式。 这也是他为何在遗嘱中再三叮嘱不要舍利子的原因,在他看来,所谓舍利不过是骨头里的钙和磷经过高温烧结后的结晶,并不代表修行的高低。 他写书三百多册,推动教育和慈善,这些才是他希望留给后人的精神遗产,他认为如果死后依然有人执着于舍利子,那正是背离佛法的做法。 弟子们之所以选择火化,有多重原因,对很多人来说,舍利子是一种信仰的象征,师父说不要,他们却认为这也许是师父的一种“禅机”,是要教人们不要执着于表相。 他们还考虑到传播效果,在今天这个信息爆炸的时代,一条新闻说某位高僧留下25颗舍利子,比讲“人间佛教”的理念更容易引起公众兴趣。 舍利子像一个话题的引子,可以让更多人愿意去搜索星云大师,进而接触到他一生所做的教育、慈善和文化贡献,这是一种极为务实的传播手段。 弟子们的选择里也有感情因素,对于陪伴大师几十年的追随者来说,舍利子成了他们寄托思念的具象存在。 把这些舍利子供奉在佛光山,也让信众有了一个朝圣的目标,与此同时,还有人提出现实考量,舍利子供奉可能带来庞大的信众与经济效益,这也是他们无法忽视的部分。 科学界也给出了另一种解释,有研究表明,普通动物骨骼在高温下同样可能产生类似晶体,颜色和形态则可能受随葬物里的矿物质影响。 按照这种说法,舍利子未必是修行成就的证明,更像是一种物理化学现象,科学的声音与宗教的信仰在这一事件中碰撞,让这场风波显得更加复杂。 最耐人寻味的是,星云大师生前最反对的就是偶像化,他曾说过,舍利子好比一个灯泡,佛法才是真正的电流,如果只崇拜灯泡而不通电,就失去了意义。 可偏偏在他身后,人们还是把注意力放在舍利子上,这种反差让人感到讽刺,也让人反思,为什么形式总能压过本质。 回过头看,大师真正的舍利,或许不在骨灰里,而在世间的点点滴滴,他创办的学校里传出的书声,他捐建的医院里救治的病人,他推动两岸交流时留下的足迹,这些才是他想要留给后人的东西。 信众们也许该记起,少年时他看到栖霞寺僧人刮下金箔救人的一幕,那才是他心里真正的佛法,比起25颗晶体,他更希望世人把目光放在人间佛教的实践上。 星云大师的一生告诉我们,宗教的价值并不在于奇迹,而在于能否在苦难中带来温暖。 他的离去带走了一位伟大的宗教领袖,但他留下的思想和慈悲,将继续影响无数人,舍利子终究会被时间掩盖,但他倡导的理念会继续在人间延续。 信源:搜狐新闻——星云大师舍利子事件