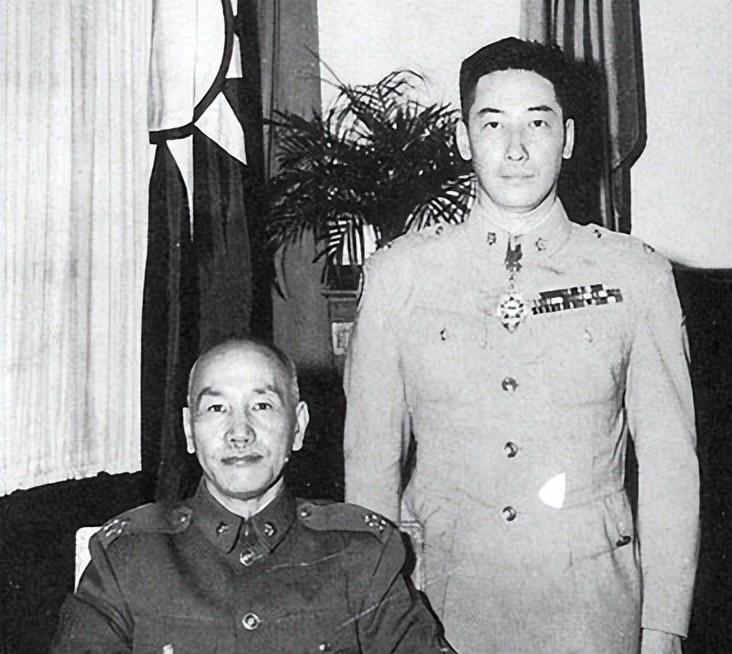

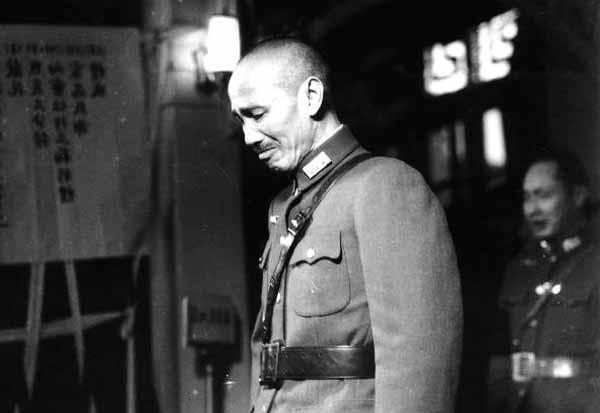

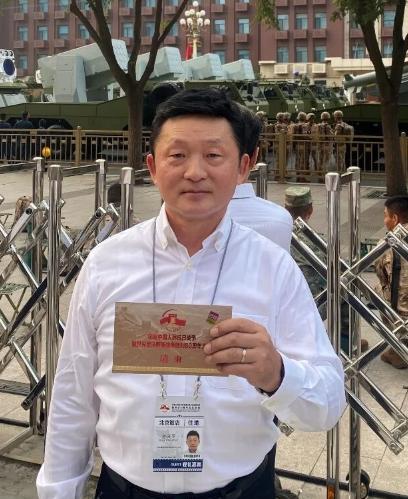

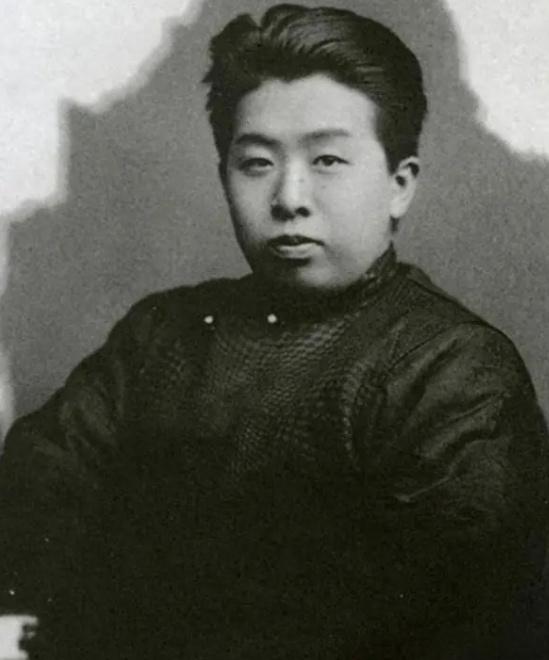

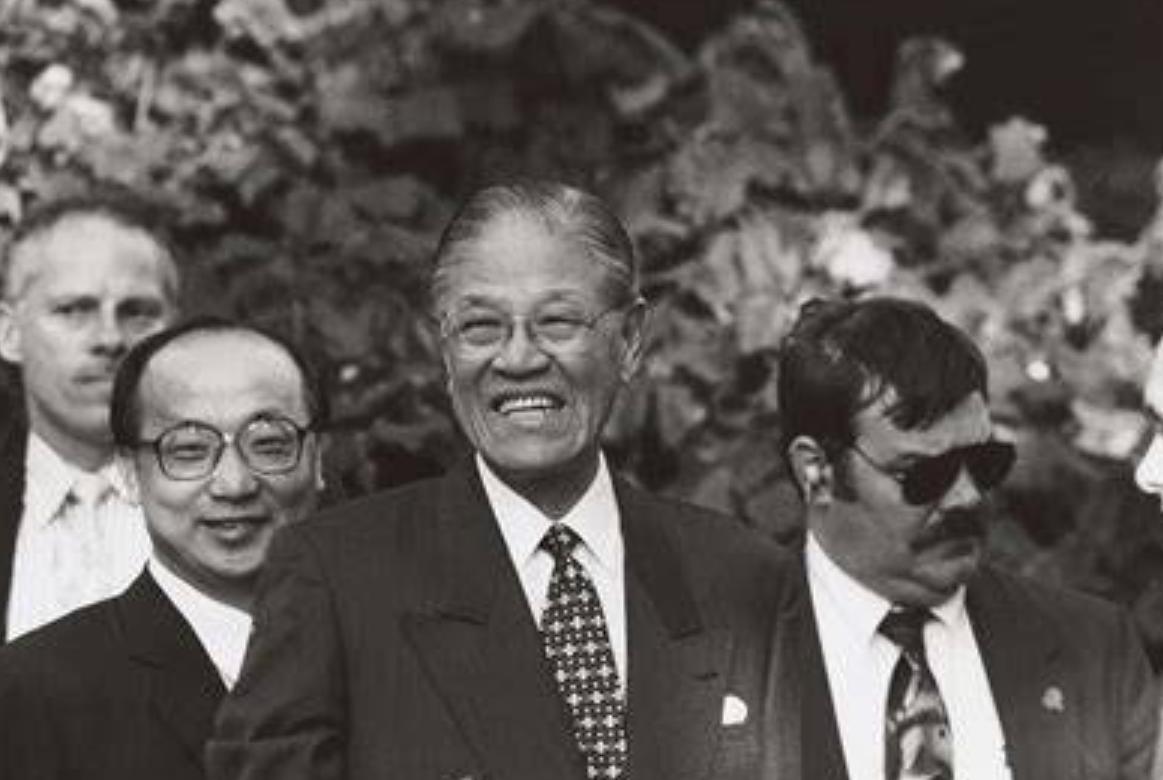

97年蒋纬国去世,临终叮嘱妻子:“与石静宜合葬”,石静宜是谁? 1997年9月21日清晨,台北荣民总医院的病房里灯光昏黄。蒋纬国的呼吸因肺炎而急促,身旁白发的邱爱伦俯身想听他说什么,他却只吐出一句反复练习过的请求:“要和静宜一起。”这一年,他81岁,离第一次握住石静宜的手,已经过去53年。很多在场的医护人员并不知道,他口中的“静宜”并非现任妻子,而是早逝的第一任夫人石静宜。 时间拨回到1940年的初秋。一趟从西安开往潼关的慢车里,衣领扣得严丝合缝的少尉排长蒋纬国和一位手捧英文报纸的姑娘被安排在同一排座位。列车穿过渭河大桥时,钢轨的震动让报纸晃动,蒋纬国借机开口:“小姐,这段国际版能借我两分钟吗?”石静宜抬眼,眉间有点怀疑,却还是递过去。她原以为仅是寒暄,没想到对方的口音竟与《泰晤士报》的录音带几乎无异。自此,两人的名字开始交织。 石静宜生于湖北孝感,父亲石凤翔在西北经营纺织,资金雄厚。富而不娇,是老友对她的一句评价。上学时,她常提前下车,与同学并肩步行,只为不显得特殊。抗战时期,她和同窗上街义演筹款,唱《松花江上》唱到喉咙沙哑。那份热烈与蒋纬国的军旅气息碰撞,很快擦出火花。 1944年2月,西安。一场空军将官的家宴把两个熟面孔再度拉近。战地军装与旗袍在舞池并排旋转,彼此已无需旁人撮合。年过三十的蒋纬国电报请示,蒋介石只写下四字:“石门可娶。”同年冬,两人在重庆黄埔分校常宁宫完婚。婚宴没摆排场,胡宗南借出的招待所里只挂了几盏灯笼,可气氛温热,来宾说那是“难得的平实”。 抗战结束后,夫妻随军辗转各地。石静宜常挽着锅炉跟随丈夫野外驻训,她戏称自己是“行军炊事员”——这句话后来成了蒋纬国在友人面前的自豪谈资。然而频繁出入舞会让第一次怀孕不幸流产;此后七次胎动,仍以小产告终。蒋家内部的窘迫议论,让原本轻盈的女子渐渐内向。 1952年,第九次怀孕,医生告诉她胎位稳定。预产期与蒋介石七十寿辰同一天,她决意要亲手抱着孩子去祝寿。9月10日,她提前要求催产。深夜,产房灯亮通宵,石静宜因急性心衰离世,胎儿亦未能保住。消息传到美国考察的蒋纬国,他搭乘最快的军机回台,抵家却只对着灵堂黑白照片默立。阎锡山拍了拍他的肩,“公子,节哀。”那句话他记了大半生。 痛失爱侣后,蒋纬国在台北创办两所女子学校,校门口的石雕像以石静宜的侧影为原型。有人问缘由,他一句轻声的“她该在校园里歌唱”便不再多言。 1953年启程赴美进修,他在旧金山唐人街结识中德混血的邱爱伦。外界多以“再续姻缘”形容这段感情,却少有人知道蒋纬国追了整整一年,情书厚达十厘米。两年后,他们在东京举办婚礼,随后定居台北。邱爱伦性格外放,不习蒋家繁礼,一度带着儿子返美长期居住,夫妻常年两地,蒋纬国因此得了“太空人”绰号。 蒋经国执政期间,外界屡传二房兄弟间的权力暗流。蒋纬国表面不语,私下却告诉亲近同僚:“军人守本分,家事各有因。”态度看似淡漠,却把部队管理得井井有条,晚年仍获颁四星上将。 回到1997年。弥留之际,他坚持让邱爱伦代拟安葬方案。旁人纳闷,为何不与现任同穴?蒋纬国轻轻摇头,重复一句话:“静宜没走远,一直等我。”一句看似柔情的嘱托,其实也是对自己最重要八年婚姻的偿还。 当年冬天,棺木运抵台北六张犁山。山势不高,林木稀疏,却能远眺滔滔淡水河。按遗愿,两副棺侧放,中间距不足半臂。下葬仪式上,邱爱伦带着儿子蒋孝刚站在一旁,没有哭闹。她事后接受采访,话语平静:“那是他年轻时的爱,我尊重。” 六张犁山如今已少有人前往,墓碑被常绿灌木掩映。偶有老兵寻访,仍能看到碑文最后一行小字——“夫妇情深,死生相契”。至此,这段横跨半个世纪的三人故事才算落幕,而石静宜,那位在列车上认真读报的富家小姐,也才真正被世人记住。