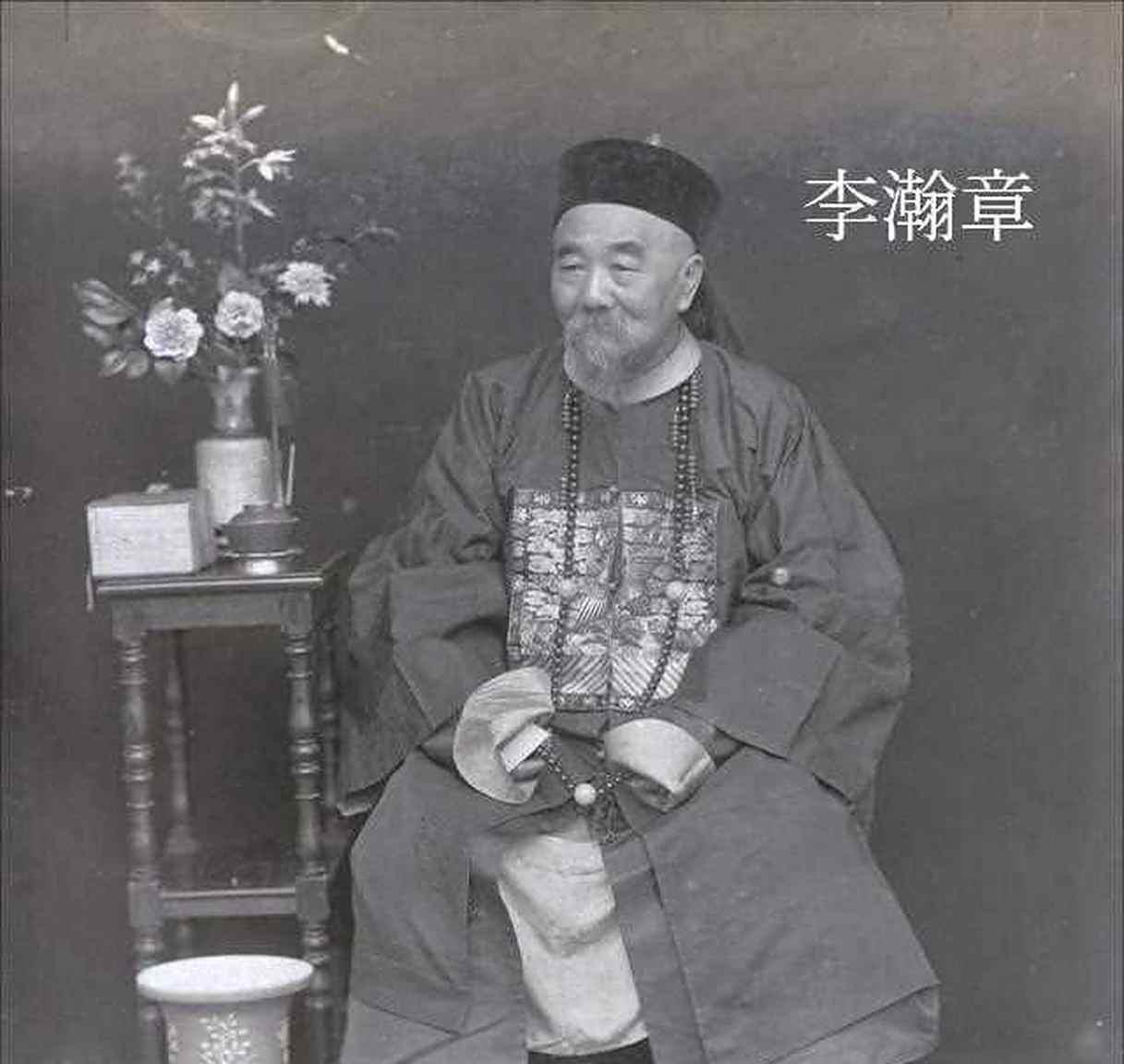

李鸿章的大哥李瀚章,晚年贪财好利,他搞贪腐有一个特点,绝不让送钱的人吃亏,因而在官场获得了“取之有道”的“美誉“。当时官场流行一段顺口溜:“涂宗瀛偷窃;刘秉璋抢掠;潘鼎新骗诈;惟李瀚章取之有道。” 清晨,巡抚衙门门前人声鼎沸,一名官员跌跌撞撞闯入大堂,手中紧握着一封刚自京城飞来的密折,他神色慌张,口中只念叨着一个名字:“李瀚章。” 这是他第四次来访,每一次都是带着沉甸甸的银票,每一次都没能得到一个确切答复,如今,他得知原本为他预留的职位已被他人截胡,那一刻,他再也压不住心头的怒火,在众人面前砸了信件,大骂李瀚章虚伪狡诈。 消息传遍官场,众人才恍然意识到,一直以来被称作“守规矩”的李瀚章并非如表面那般清白无瑕,李瀚章一向做事严谨,从不轻易许诺,收礼也有一套自己的章法。 人们私下谈论他,总觉得这人难以捉摸,他不会拒绝任何一份“敬意”,但也不会立刻给予任何承诺,他的为人处世就像是一场无声的博弈,没有人能真正看穿他的底牌。 他从不表现出贪婪,却能让人心甘情愿地送上厚礼;他从不答应什么,却又能在关键时刻“意外”地为人铺路。 但不可否认的是,大多数和他打过交道的人,最终都得到了某种回报,他从不亏待自己,也从不让别人吃亏。 他与李鸿章的关系,外界常以“兄弟情深”来形容,但知情人都明白这对兄弟在处世之道上分歧颇多,李鸿章以铁腕治政,不拘小节,而李瀚章则更擅长维系人脉,周旋于朝野之间。 他们互不干涉,表面客气,实际上各行其道,李鸿章在朝中多有敌手,但李瀚章却从不插手,保持一贯的“中立”。 他从未试图借弟弟之势,也从不在外宣扬二人的关系,保持着一种微妙的距离,在官场应酬方面,李瀚章的名声颇高,他送礼从不张扬,却极为讲究。 每年冬夏之交,他都会以“炭敬”“冰敬”为名送出大量银两,这些礼物明码标价,不论亲疏远近,一视同仁,上至军机大臣,下至各部司官,甚至连江南书院的一些老友也能分得一份。 他的方式让人觉得这是一种制度,而非行贿;更像是例行公事,而非私下交易,接受他礼物的人,心中没有负担;向他送礼的人,也觉得合情合理。 就在外界对他礼尚往来之道赞不绝口时,一桩调任事件将他推上了风口浪尖,当初有一位道台,年近半百,家有老母,身在东南沿海的任上已久,早年积累不少资产,现欲调任南方富庶之地:广州,继续施展拳脚。 他托人带话,又亲自登门,言辞恳切,最终在深夜独自造访李瀚章府邸,据说那一晚,他在书房等了近两个时辰,才得以与李瀚章面对面谈话。 送上的银票已预先装好,共计三千两,无字无据,隐秘而稳妥,李瀚章接过银票,没有多言,只是淡淡翻看了一眼,随后轻轻点头。 三日后,李瀚章在一次宴席上,无意中提到这位道台有调任之意,几位幕僚听后附和,但其中一人提醒道,广州近日多病,气候潮湿,不利年长者居住。 李瀚章当即表示要重新考量,并暗中安排人查阅了所有空缺职位。他亲自对比,最后决定将此人调往江苏,不仅气候相宜,且职位更高半阶。 他遣人传信道台:“广州不宜久居,江苏新任空缺,近乡利便。”道台最终接受了这个调任,但这件事并未止步于此。 几个月后,一份来自江南官署的匿名信被送至京师,信中直指李瀚章受贿调任,详细列出了拜访、送礼、调职等过程。 信件曝光后,京城哗然,不少官员私下议论此事,质疑声不断,更有几位与李瀚章私交密切之人突然与其保持距离,唯恐牵连。朝廷不得不派人前往江南调查。 调查人员先入江苏,走访该道台的旧部,又查其上任前后的账目,发现确有数千两“礼金”入账,但未能找到确凿证据证明李瀚章收了此银。 调查继续推进,来到了李瀚章府邸,但府中账目井然有序,查无实据,最终,调查以“无证可依”草草结案。 尽管没有实质惩罚,但此事对李瀚章的声誉造成极大影响,一向被视为“最讲规矩”的高官,也陷入了舆论漩涡。 更多过往未被披露的事件也被人翻出,诸如知县赠礼、盐商求助等往事再次被议论,尽管这些事件本身并无违法之处,却都显露出一个规律:凡是“求他办事”的人,最终几乎都得偿所愿,而他自己也从未吃亏。 渐渐地,人们对他的看法也发生了变化,从最初的敬重,到后来的敬畏,再到最后的不寒而栗。他的“有章可循”,在他人眼中成了一种“制度化的索取”。 他收礼从不亏待送礼之人,送礼也从不空手而归,但这种严谨背后却隐藏着一套精密的利益逻辑,谁得利,谁吃亏,谁在默许,谁在沉默,全都被安排得妥妥帖帖。 这场风波之后,李瀚章虽未受罚,但官场内外对他的评价已悄然生变,他依旧照常办差、收送有度,却不再高调行事,越来越多的旧部选择沉默,越来越多的求官者开始另觅他人。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!