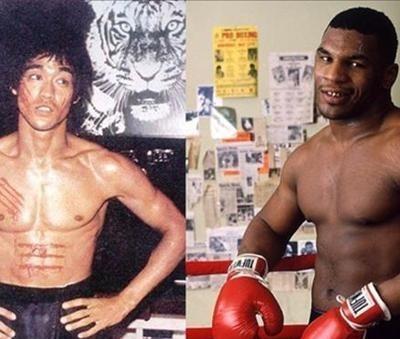

1970年,美国主持人问泰森:“巅峰状态时,你和李小龙打一场生死战,谁能赢?”泰森说:“不是我不尊重李小龙,不用拳击规则,跟他街头比武,我能一拳把他打死!” 在格斗世界里,总有这样一种永恒的谜题:如果力量巨人遇上技巧大师,结果会如何?这句流传甚广的话语,仿佛将两个时代隔开的传奇拉到同一擂台,激起无数人心中的波澜。真相究竟藏在哪里? 李小龙出生于1940年旧金山华人家庭,早年接触武术,受父亲影响开始身体训练。移居香港后,他跟随咏春拳大师学习,掌握核心技法。1960年代返回美国,开设武馆推广截拳道,注重实际应用和跨界融合。 1964年,他在国际空手道比赛中胜出多名选手,获得认可。随后进入影视圈,通过作品如《唐山大兄》将中国功夫推向国际。他的体型中等,体重保持在合理范围,训练侧重速度与爆发,一次攻击能释放强大冲击。 李小龙的贡献在于打破文化壁垒,让东方武术进入西方视野,推动全球习武热潮。他的理念强调适应性和实用性,避免传统束缚。 迈克泰森1966年出生于纽约布鲁克林贫困区域,童年环境恶劣,常卷入街头纠纷。青少年时期因行为问题进入训练营,接受系统拳击指导,采用特定防守风格。 1985年步入职业赛场,次年成为最年轻重量级冠军。他的身高与体重优势明显,重拳威力巨大,能在短时间内结束比赛。泰森的职业生涯充满起伏,早年以连续胜利闻名,后期面临多项挑战。 他的街头背景让他熟悉无序对抗,拳击成就奠定其在体育史地位。两人成长轨迹差异巨大,一个聚焦技巧创新,一个依赖力量主导。 这个标题所述对话源于网络传闻,并非历史事实。 1970年时,泰森年仅四岁,还未接触拳击,而李小龙正处于事业高峰。实际记录显示,泰森在2020年代访谈中提及李小龙,表达钦佩其哲学影响,但强调体重与力量差距在无规则环境下会决定胜负。 他未使用“一拳打死”这类表述,而是理性分析自身优势。类似言论在中文网络扩散,常被夸张以吸引关注。泰森的观点基于个人经历,认为街头环境放大体型作用。李小龙生前访谈中,也承认西方拳手力量强劲,但坚持技巧可弥补差距。公众常将此误解为直接对抗声明,导致争议持续。 李小龙的武术实践包括与多位高手切磋,证明其速度与精准。他的弟子回忆,其一脚能产生显著冲击,远超常人预期。泰森的重拳数据经测试,单次力量超出普通水平,能击倒壮硕对手。两人领域不同,李小龙推广武术文化,泰森主导拳击赛事。 网络时代,这种比较成为热门话题,粉丝分阵营辩论技巧对力量的价值。泰森晚年反思生涯,承认武术元素可提升拳击表现。李小龙的遗产影响现代格斗,如综合格斗借鉴其理念。事实证明,两人未曾交锋,任何胜负推测均属假设。 后续发展中,这个传闻在社交平台反复流传,引发全球粉丝争执。泰森继续职业生涯,经历监禁与复出,2020年后参与展览赛,保持公众关注。 李小龙于1973年离世,其作品持续上映,影响深远,推动武术全球化。争论演变为文化交流,泰森公开赞扬李小龙精神,避免极端言论。两人传奇激励后辈,强调尊重与学习。公众讨论转向互补性,承认力量与技巧并存价值。 李小龙的截拳道理念影响无数从业者,泰森的拳击风格塑造重量级标准。传闻虽假,却反映人们对英雄对决的渴望。泰森退休后,通过播客分享经历,推广正面信息。 李小龙家族维护其形象,出版书籍详述训练方法。格斗界从中吸取教训,注重跨界合作,避免空洞比较。两人贡献丰富人类体育精神,值得后人借鉴。