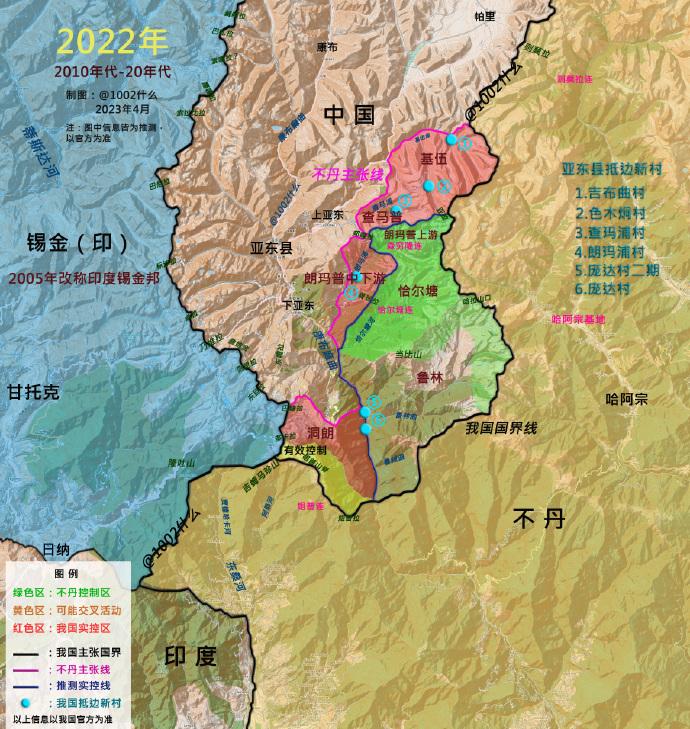

5亿人突然一夜归中国?印度被一条“高志凯线”逼入逻辑死角? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在炎热的夏季,中国学者高志凯在一次连线节目中抛出一个假设性设想——如果真要讲逻辑,那不妨以恒河为中印边界,这一句轻描淡写的话,却像一颗石子扔进了印度舆论的湖面,激起层层涟漪,原本不存在于现实地图上的一条线,突然成了众人争论的焦点,印度媒体紧急切断直播,社交平台上热议不断,似乎一场地缘风暴正在酝酿。 这个设想并非真的要重新划界,而是一次精准的逻辑反击,长期以来,印度坚守着一个由殖民者在百余年前随手划下的边界——麦克马洪线,把它视作法理基础,问题在于,这条线从未获得过中国的承认,因为它的合法性来源并非协商,而是殖民者的单方面操作,高志凯的提法正是借用了印度自己的逻辑进行回击:既然殖民线可以被你奉为圭臬,那为何不能用一条更符合自然地理与历史脉络的河流作为边界? 恒河是南亚的生命线,发源于中国西藏,穿越印度北部多个人口稠密的邦,从地理上看,它是一条天然的分界线,从历史来看,恒河以北在古代也曾受中原王朝影响,高志凯的设想正是在这种地理与历史的双重基础上提出的,这种反问式的策略,并没有直接挑战现实边界,却在逻辑上制造了一个悖论:如果恒河线不被接受,那麦克马洪线又凭什么站得住脚? 印度的反应之所以如此激烈,是因为这个设想击中了多个敏感点,首先是法理上的摇摆,将麦克马洪线作为边界依据,本就是一个历史遗留问题,它代表的是殖民时代的大英帝国对亚洲地理的粗暴干涉,如今,如果要坚持这条线的合法性,就很难否定其他基于相似逻辑的设想,这种自相矛盾的情形,让印度陷入了难以自圆其说的尴尬。 其次,是现实层面的焦虑,恒河流经的北方邦、比哈尔邦、恰尔肯德邦等地区,不仅人口密集,而且经济发展滞后,这些地方占据了印度三分之一以上的国土,却承载了全国最沉重的贫困负担,在公共卫生、教育、人均收入等指标上,这些地区远远落后于印度其他邦,如果这些区域被“理论上”划出印度版图,印度在人口红利上的底气将大打折扣。 更关键的是水资源问题,恒河的上游在中国西藏,而上游水源的调配权,理论上掌握在中国手中,这意味着一旦中印关系紧张,印度对恒河的依赖可能成为其软肋,这种“水龙头上的地缘政治”,远比地图上的边界线更具现实影响力,高志凯的提法,虽是设想,却让印度不得不面对这个潜藏的战略风险。 从更宏观的角度来看,中印在边境地区的现实实力差距也日益凸显,中国在边境建设上的基础设施早已形成系统化布局,从高原机场、战机部署到后勤补给体系,层层完备,而印度至今仍在为高原补给线发愁,技术、装备、效率上的差异,使得两国在边界摩擦中处于不同量级的博弈状态。 经济层面的对比也揭示出一种结构性依赖,尽管印度近年来频频喊出“去中国化”的口号,但从芯片零部件到光伏组件,从智能手机到稀土材料,中国制造仍是印度许多产业链不可或缺的一环,2025年上半年,印度对中国的贸易逆差持续扩大,在高端制造领域,印度对中国的依赖超过七成,这种现实,让印度在边界问题上很难形成真正的强硬姿态。 高志凯的提法,并不是要真在恒河上画一条边界线,而是一次话语权的重塑尝试,在过去很长一段时间里,印度在边界争议中占据主动,借助“受害者”叙事争取国际同情,而中国更多是被动回应,强调历史与现实的合法性,如今,中国开始尝试设定议题,打破印度的话语主导地位,恒河线的提出,就是一次主动出击式的叙事干预。 这种策略不仅在逻辑上占据优势,也在舆论上打开了新局面,印度的“破防”反应,恰恰说明这一点,当一个国家对一条并不存在的边界设想如此敏感,说明它对自己的边界逻辑本身也并不自信。 信息来源:外交部:中方欢迎印度总理莫迪来华出席上合组织天津峰会 来源:新华社