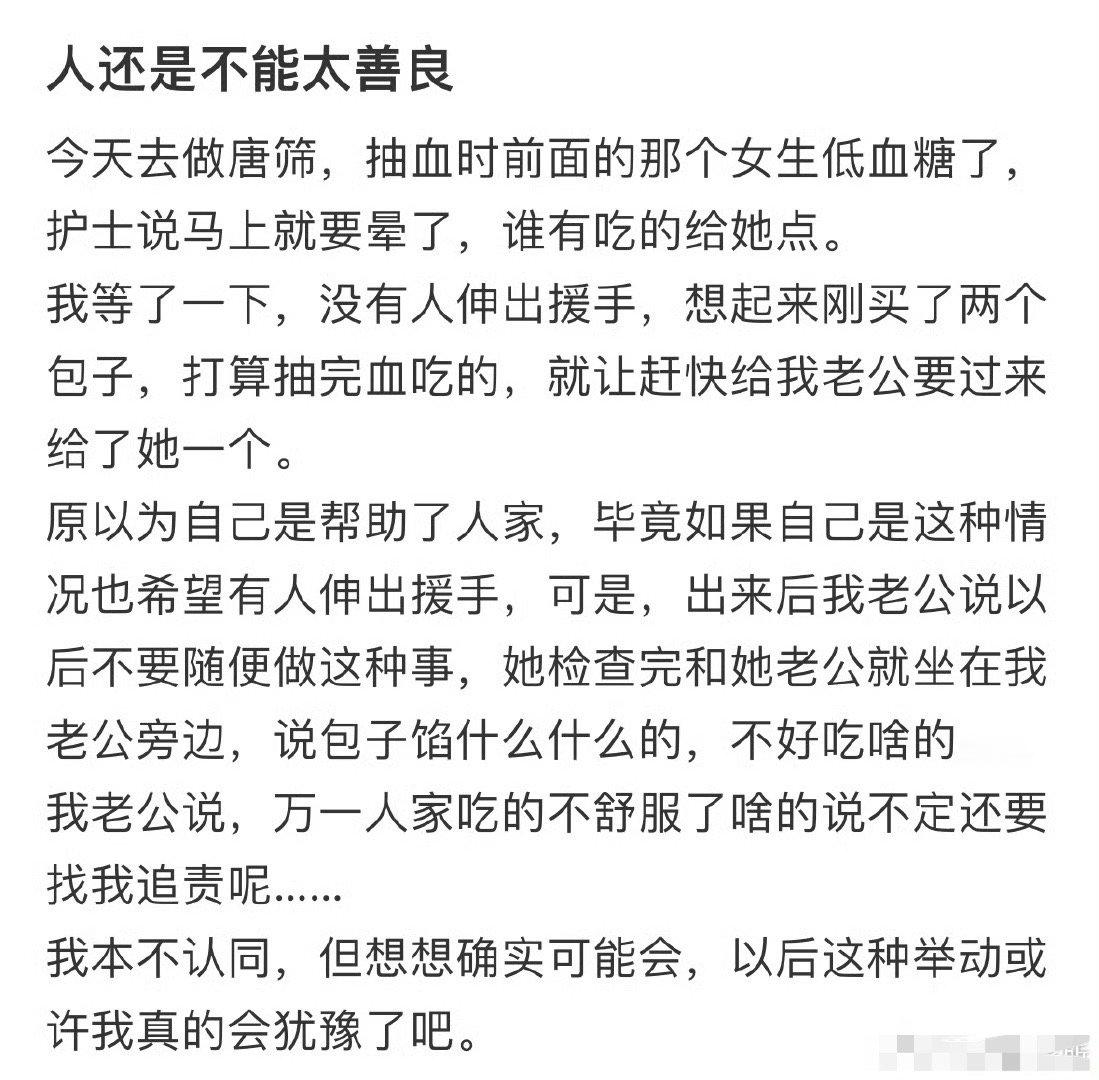

哲学家尼采说:“在这个世界上,善良没有用,宽容没有用,温柔以待没有用,与世无争没有用,你再心平气和也没有用。 在一篇名为“善良真的有用吗”帖子下,众多网友纷纷晒出自己的经历。 网友A分享:“邻居家的鸡在我家附近下了蛋,我看到了想还回去,奶奶说不用还,拿回来吃了吧。我觉得占人便宜不好,就问为什么。” “奶奶说:本来他家的鸡下蛋就不如咱家勤快,你还回去你觉得他们会觉得你好心吗?” “他们只会觉得他家的鸡以前可能都在咱家下蛋了,没有那么多人会像你一样正直的。” 网友B说: “以前有一个同事最喜欢说‘顺手’这个词,顺手带份早餐、顺手做个报表、顺手帮忙打印文件……” “我最开始特别傻,以为真的顺手,但是这个同事对别人都不这样,我才知道他应该只是针对我。” 翻开社会这本复杂的书,我们能看到的或许只有满篇的“恶念”、“自私”和“现实”。 我们总是被教导要善良、宽容、平和,高尚的道德感可以在任何人际关系之中让我们行走自如。 但正如尼采所说:“在这个世界上,善良没有用,宽容没有用,温柔以待没有用,与世无争没有用,你再心平气和也没有用。” 有用的是权力、是金钱、是地位,只有获得了这些,你才能被人仰视、被人发自内心地尊重。 如果你总是好脾气、不计较、怕麻烦怕冲突,“老好人”的标签就一定会牢牢地粘在你的身上。 从心理学的“大五人格模型”来看,这样的人就是典型的高“宜人性”人格; 他们总是倾向于信任他人、谦虚、忍让、害怕出现人际关系的摩擦,不敢说出自己的想法,反而总是为他人考虑。 如果按照社会发展过程中一成不变的道德标准来看,这样的人应该是极受欢迎、极受尊崇的,可事实却根本不是这样。 因为“人性本恶”,每一个人都在拼命为自己争取利益,这个世界上诱惑太多,而法律只能保证最基本的底线。 这个时候,“道德”横空出世,作为一套社会总结出来的最有利于人类生存发展的规则,因此才被代代传递了下来。 假如你只会保持道德感、只会留存高宜人性人格,那么等待你的就会是无穷无尽的情感和物质剥削。 因为在看不起你的人面前,所有的善良、宽容、温柔都是你“好欺负”的证明; 这个时候的退一步没有海阔天空,只有暂时的安全和随之而来的更大的危险。 莫言曾说:“当你失去了价值,就算温柔的像只猫,别人都会嫌弃你掉毛。” 人际关系根本就不是用情感维系的,其本质在于资源交换、在于双方所持有的价值。 很多人不愿意用这样现实而残酷的标准去衡量自己的人际关系,但这却是无可辩驳的事实。 假如你想要观察自己在某段人际关系中是否存在价值,那么只需要问自己几个简单的问题: “在与人相处时,我通常是在输出观点还是在接收观点?” “当需要决策时,我通常是在被人认可、鼓励,还是在应和、旁观?” “有哪些要求,是你为了别人不得不放低的?又有哪些事件,是别人为了你而不得不妥协的?” 当你自省之后发现自己只是社交中的“边缘人”,那么很大可能你无法为身边的人提供任何价值,包括情绪价值在内。 因为从进化心理学的角度来讲,对资源的争夺是最有利于个体生存和繁衍的行为,如果一味退让不进行反击,那么我们失去的将是生存的机会。 人际关系中的任何吹捧与打压、傲慢与谦卑、支持或背叛,背后的底层逻辑都只有一个:通过各种各样的手段来提升自己的地位和权力。 善良、退让和宽容保不住你的资源,人类在进化过程中同样保留下来的攻击本能,是时候派上用场了。 作为普通人,我们可能无法触及到权力的高峰,也没有赚大钱的好渠道。 既然不能够用利益压服,也不能用地位威慑,那么对于普通人来说最好的攻击方式就是:让对方在你身上体会到或者预感到损失。 心理学中有着两种不同类型的攻击能力:反应性攻击与主动性攻击。 反应性攻击通常由外部威胁或者刺激因素引发,是一种被动防御性的攻击行为; 目的是避免自己继续受到伤害,通常伴随着较高的情绪唤醒(愤怒、不安、焦躁等)。 主动性攻击这是为了达成某种目标(获取资源、提升地位等)做出的预先计划的行为; 这类攻击更加冷静、目的性更强,甚至伴随着对于结果的积极期待。 当他人对我们的资源跃跃欲试时,你就应当展现出自己有伤害他人的能力。 主动去展现攻击性,就能帮你避免生活中90%的烦恼。 俗话说:“君子畏德不畏威,小人畏威不畏德。” 这并不是说要我们完全摒弃善意,用暴力解决一切问题,而是在说“善良应当有自己的底线”,不要惧怕所谓的“撕破脸”。 因为对方在明知你有可能生气、反感、对你们两人之间的关系产生恶劣影响时,还要做出伤害你的行为,你又为什么要担心与这样一个人交恶呢? 和一个小人当敌人,永远比和这个小人当朋友要强得多。 当我们真正站上权力的高峰,就会明白一个道理:尊严只在剑锋之上,真理只在大炮的射程之内! -The End - 作者-专序