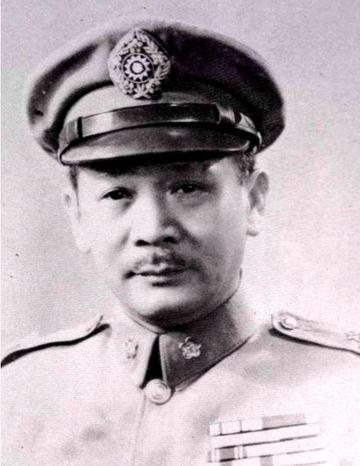

在国民党将领中,刘峙贪财贪色,一向有猪将军绰号。但相较于汤恩伯的六亲不认,刘峙的为人处世倒是有几分人情味。 刘峙这人出生在1892年的江西吉安,一个典型的农村家庭,家里穷,父亲早亡,母亲改嫁,他从小就过得挺苦。年轻时候他没啥大出息,但脑子活络,1905年想去日本留学,结果日本那边闹事,把中国学生赶回来了,他就转头考进了保定陆军军官学校第二期。那学校是当时中国培养军官的地方,他在那学了几年军事基础,毕业后先在滇军混日子,1924年才转到国民党这边,进了黄埔军校当教官。黄埔军校刚开办,他负责训练第一批学生,杜聿明那些后辈就是他带出来的,关系拉得近,这也成了他后来在蒋介石手下爬升的资本。 北伐战争打响后,刘峙带部队从广东出发,一路北上,参与攻占江西和长江流域好些城市。他当时是第一军团的总指挥,部队推进速度快,战绩还行,逐步从师长升到军长。蒋介石看他可靠,就继续用他。到了中原大战,那是1930年,蒋介石对上冯玉祥和阎锡山的联军,刘峙在河南战场上指挥部队多次打退进攻,立下功劳,战后直接被任命为河南省主席,管着地方军政事务。那时候他风头正劲,国民党内部黄埔系的骨干,地位仅次于何应钦。 抗日战争爆发,刘峙被调到第五战区当司令长官,负责华北防务。日军进攻来得猛,他的部队没顶住,很快就撤退,大片土地丢了,外面给他起了“长腿将军”的外号,说他跑得快。1939年的豫南会战,他指挥部队在河南南部迎击日军,结果损失惨重,部队被打散,他被调离前线,闲置了一阵子。1944年又让他上任第一战区司令长官,可河南战役还是败了,日军从洛阳方向推进,他的部队在平原上溃散,郑州等地失守,他再次被免职。从这些事看,刘峙打仗能力一般,更多靠资历和关系稳住位置,不是什么军事天才。 刘峙在国民党军里头,名声不太好,主要因为贪财和好色这两点。他利用职位从部队补给里扣钱,生活过得奢侈,外面传闻他搜刮了不少钱财。士兵私下给他取了个“猪将军”的绰号,说他作战决策慢吞吞,像猪一样笨拙,错过不少机会。贪色这事也传得广,他驻军时常找女人作乐,军纪松散,这些毛病让他在军中形象差劲。 相比之下,汤恩伯这人更狠。汤恩伯原名叫汤克勤,1899年生在浙江武义,早年进浙军讲武堂,1925年去日本陆军士官学校留学,回来后进了国民党军队,当过陆军军官学校教官。抗战时,他指挥部队在南口地区阻击日军,确实打得硬,给日军造成损失。可后来在河南驻扎,他的部队军纪败坏,到处抢掠百姓东西,农民苦不堪言。他还拒绝上级调令,赖着不走,被李宗仁骂成“脓包”,说他是贪生怕死。 汤恩伯最让人看不惯的是六亲不认。1949年,他的恩师陈仪劝他起义,别跟着蒋介石一条道走到黑,结果汤恩伯直接向蒋介石告发,导致陈仪被抓起来处决。这事显示出他不顾恩义,冷血到家。刘峙虽然一堆缺点,但在人际上没那么绝情,比如不嫉妒后辈升迁,遇事愿意听别人意见,避免了彻底的冷血作风。两人比起来,刘峙至少还有点人情味,不会把关系搞得那么僵。 淮海战役时,刘峙名义上是徐州剿总司令,带几十万部队,但实际权力在副司令杜聿明手里。刘峙是黄埔教官,杜聿明是他学生,按资历他该管事,可他不争权,事事让杜聿明决定。黄维兵团全军覆没后,刘峙想撤退,没瞒着杜聿明,还劝杜一起走,说大势已去,别硬拼。杜聿明自负,坚持要打,刘峙没纠缠,自己坐飞机从徐州飞到蚌埠,远离战场。杜聿明后来部队被围,在突围中失败,被俘。 刘峙从蚌埠跑到南京,蒋免了他的职。他收拾家当,带家人先去香港避风头,然后移居印度尼西亚,在当地一所中学教书,日子过得清苦,还遭当地人歧视。1954年,蒋允许他到台湾,他去了那边,当国民大会代表,处理些日常事务。1971年1月,刘峙在台湾去世,终年79岁。