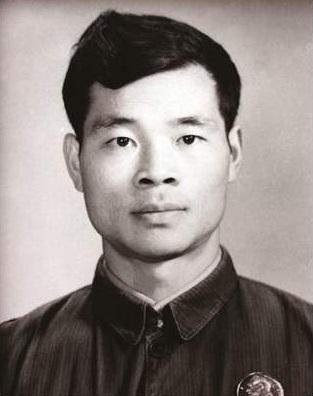

1982年6月16日,医生根据罗健夫的遗愿剖开了他的遗体,结果震惊发现,他全身都布满了癌肿,胸腔里的肿瘤甚至比心脏还大,现场的医生和护士都忍不住泪流满面。 这一幕,让所有人想起他临终前强撑着给同事讲图纸的模样。 那时他胸口疼得直冒冷汗,却拒绝打镇痛剂,说“要保持清醒想研发的事”,谁能想到,他是在这样的身体里,藏着一颗为国家科研拼到最后一刻的心。 罗健夫的最后时光,每一分钟都在与时间赛跑。1981年10月,他开始胸口疼,当时正牵头研发Ⅲ型图形发生器,这是比前两代更难的项目,关乎中国半导体大规模集成电路的突破。 他没告诉任何人,白天用手顶着胸口操作机器,晚上回家一边查资料一边熬中药止疼;硬扛三个多月后去北京出差,病情实在瞒不住了才去检查,一查就是“低分化恶性淋巴瘤晚期”。 躺在病床上,同事来看他都不好意思提工作,他却主动拿出图纸,忍着剧痛讲了两个多小时,从设计细节到调制隐患,生怕漏了任何关键信息。 医生要给他打镇痛剂,他摇头拒绝:“刺激神经影响大脑,我得清醒着给同事当参谋。”有人想给他买进口药,他也婉拒:“把钱留给更需要的人。” 直到生命最后,他还强撑着交了最后一次党费,心里记挂的始终是未完成的科研。 谁能想到,这位为航天电子工业“破局”的人,最初学的并不是相关专业。 1935年出生于湖南湘乡普通家庭的罗健夫,16岁参军时就透着一股韧劲:别人训练后休息,他抱着高中课本自学,硬生生啃完了全部课程。 1956年考上西北大学原子物理系,毕业后辗转西北大学、中国科学院西安电子计算机技术所,最后到了航天工业部陕西骊山微电子公司(现中国航天科技集团九院771研究所)。 从核物理到电子科研,跨度极大,可他从不畏惧“从零开始”,因为他始终盯着“国家需要”,哪里缺人,他就往哪里去;哪个领域难,他就钻哪个领域。 真正让他与“卡脖子”难题死磕的,是1969年那项任务。当时单位从北京搬往临潼,领导交给罗健夫一个硬任务:研制图形发生器。 这种设备是电子计算机控制的自动制版机,没有它,中国半导体大规模集成电路研发就是“无米之炊”。可国外把这技术当成宝贝,严密封锁,别说样机,连一份完整资料都不给。 罗健夫学的是核物理,对电子线路、精密机械一窍不通,但他只说了句“国家需要,我就干”,便一头扎进了全新领域。 接下来的4000多个日夜,他成了“书痴”。坐公交车时,别人聊天发呆,他捧着专业书看,曾坐过站好几回;等车时继续低头啃书,连错过几趟车都没察觉,最后还是售票员认出他才提醒。 周末、节假日全泡在书店和资料室,同事总能看到他怀里夹着资料、手里捧着书的样子。凭着这股拼劲,1972年他带领团队搞出国内第一台图形发生器,填补了空白。 1975年又研发出更先进的Ⅱ型机,1978年拿了全国科学大会奖。可申报成果时,他非要把自己的名字排到最后,说“成果是大家的,我只是牵头的”。 罗健夫走后,人们才更懂“中国式的保尔”这称呼的分量。他不是孤军奋战,新中国科研史上,有太多和他一样“把命交给国家”的人:邓稼先在戈壁滩隐姓埋名28年搞原子弹,辐射坏了身体,临终前还在整理资料。 钱学森放弃国外大房子、高工资,冲破阻碍回国,从零搭建航天工业体系。他们干的领域不同,却有着同样的信念,国家缺什么,就补什么;什么难,就啃什么。 如今再看罗健夫遗体里那些比心脏还大的肿瘤,那不是病痛的印记,更是他用生命写就的奉献勋章。他和无数科研先辈一样,没有真正离开,而是化作一束光,照亮后来人的科研路。 这种把个人生命融入国家发展的精神,从来都是中国科研最硬的底气,也是永远不会褪色的传承。 信源:杰出建设楷模丨罗健夫:心中有家国 淡泊且执着——湖南日报