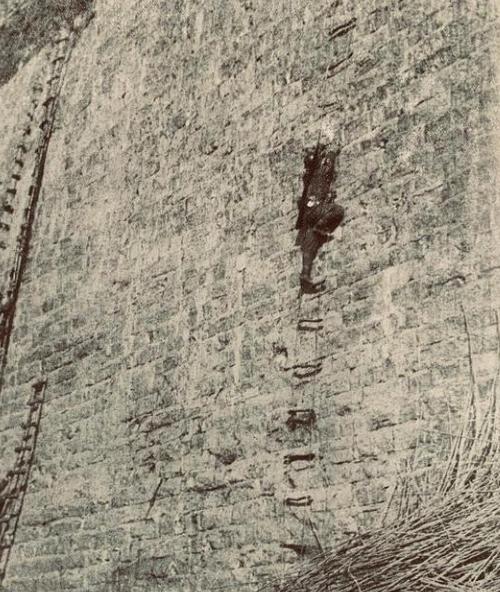

1943年2月,日军收到战书:“三日后,各出150人,只用冷兵器决生死——洪行。日本大佐看到这封战书时,指挥部炸开了锅:“中国人也敢和我们拼刺刀?他们疯了吧。” 1943年的怒江峡谷,那会儿,日军第56师团,号称“龙兵团”,确实是块难啃的骨头。可再硬的骨头,饿久了也得软。当时盟军的飞机可不是吃素的,对着滇缅公路一顿狂轰滥炸,日军的补给线基本上就废了。一份去年解密的资料,是美国飞虎队当年的一份轰炸评估报告,上面清清楚楚地写着:“1943年初,第56师团的弹药补给,仅为满编状态的15%。” 当时的师团长大佐佐藤健一郎,在他的私人日记里写道:“军心浮动,食不果腹,帝国武运已至悬崖。” 这底牌,洪行摸得一清二楚。他下的这封战书,根本不是热血上头的莽撞,而是一次精妙绝伦的心理战和外科手术式打击。 他选的日子也绝。三日后,正是滇西雨季来临前的最后几天。地面干爽,最适合冲锋。一旦大雨倾盆,遍地泥泞,别说拼刺刀了,走路都费劲。日本人就想拖,拖到雨季,利用恶劣天气换取喘息的时间等补给。洪行偏不给他们这个机会,直接把决战时间拍你脸上:就这三天,你打不打? 不打,你“皇军”的脸往哪搁?军心士气当场就得崩。打,就得按我的规矩来——拼刀子。 这下,轮到洪行亮家伙了。他没让士兵们用咱们标配的中正剑,那玩意儿跟日本的刺刀比,没啥优势。他派人去了附近的苗族寨子,收了一批户撒刀。这刀是云南阿昌族的手艺,刀身长,带弧度,重心靠前,特别适合劈砍。比小鬼子的三八式刺刀长出一截,正所谓“一寸长,一寸强”。 更绝的是,洪行还让每个参战的士兵腰里别了两把巴掌大的飞斧。这是跟当地的苗族猎人学的,三十步之内,指哪打哪,穿透力极强。这在当时,简直就是冷兵器时代的“单兵飞行道具”,打了日本人一个信息差。 决战那天,晨雾弥漫在山坳里。三百条汉子,两边列阵。日本兵把步枪卸下来堆在一边,但很多人靴筒里都藏着匕首,以为能占点便宜。咱们的弟兄这边,户撒刀的刀柄上都缠着红绸,风一吹,像一团团跳动的火。 冲锋号一响,最先飞出去的不是人,是那几十把飞斧。旋转的斧头带着破空声,直接把日军前排给削倒一片。等两边撞在一起,户撒刀的优势就体现出来了。日本刺刀讲究个“刺”,直来直去;户撒刀能劈能砍,大开大合。那天的血,把山里的石头都染成了暗红色。 有个姓赵的老兵班长,肺被捅穿了,临死前死死抱住一个日本曹长,一口咬断了他的喉咙。炊事班的老王,平时就负责颠勺,那天抄着一把菜刀追着一个鬼子砍了半座山。这不是小说,这是刻在咱们骨子里的血性,平时藏着,一旦被激发出来,连自己都怕。 四个小时,一场中世纪般的屠杀。日军溃退,150人,最后只有23个连滚带爬地跑了。咱们这边,也留下了87位兄弟,永远地躺在了松山的土地上。 战后,东京大本营直接下了封口令,把这场对决列为“昭和十八年最讳战例”。为啥?丢人啊!你装备精良的“皇军”,在最引以为傲的白刃战上,被一群你瞧不起的“支那军”用最原始的方式给干趴下了,这上哪说理去?所以,直到今天,你在日本的主流教科书里,都很难找到这场对决的详细记录。最多,就是一句“滇西地区发生局部冲突”。 反倒是美国西点军校,把这场战斗写进了教材,作为“非对称作战”的经典案例来讲。他们的教官会指着地图说:“记住,永远不要低估一个被逼到绝境的民族,他们的兵法,藏在血脉里。” 如今的松山战役遗址,成了爱国主义教育基地。去年春天,日本一个“和平资料馆”的志愿者团体又来这里栽樱花。带队的一个叫山口裕子的日本姑娘,蹲在纪念碑前,把花瓣一片片摆在台阶上。她轻声说,她的爷爷曾是56师团的士兵,活着回去了,但一辈子都没睡过一个好觉,临死前一直念叨,该来这里给那些中国士兵磕个头。 更有意思的是,洪行的孙子洪涛,现在是云南省博物馆的一名历史研究员。他告诉我,每年清明,他都会去纪念馆里,给爷爷的照片前摆上两样东西:一卷写着“勿念家事”的家书,和一把锈得看不出原样的户撒刀。他说,那把刀,就是咱们民族的脊梁骨,可以锈,但绝不能断。 而滇西当地的老百姓,有个不成文的习俗。每年清明给抗战先烈扫墓,除了带香烛元宝,还总会在旁边放一把开了刃的砍刀。不是为了记仇,而是为了提醒后辈:咱这片土地上,祖宗们是用什么东西换来了今天的安宁。咱的骨头,得跟这刀一样硬。 从1943年那封写在糙纸上的战书,到2025年纪念碑前的樱花和砍刀。时代在变,但有些东西没变。那股子不服输的劲儿,那种“你敢亮刀子,我就敢跟你玩命”的血性,一直都在。这,或许就是那场看似疯狂的对决,在今天留给我们最深刻的启示。

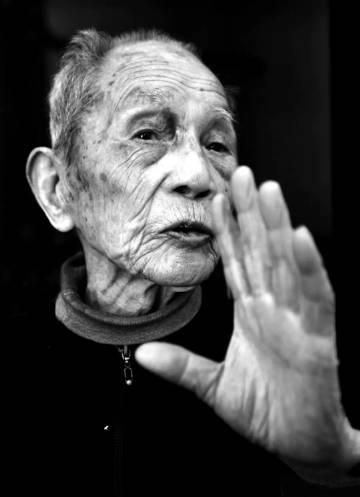

王力伟

向抗日英雄致敬啊!