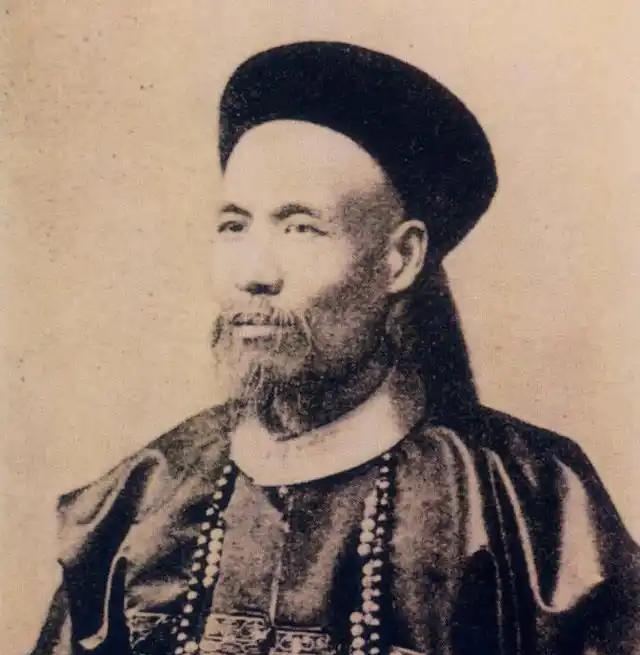

1895年深秋的河湟地区,一场血腥的镇压即将开始。甘肃提督董福祥站在西宁城外,面对数千名举白旗投降的回民起义者,他的命令只有四个字:“格杀勿论”。 这个残酷决定的背后,隐藏着三十年前改变他一生的创伤。1864年,还是地方武装头目的董福祥被清军俘获,安化县令下令用开水浇灌囚笼。本以为必死的他侥幸逃脱,但头顶留下的伤疤提醒着他:乱世中没有仁慈。 1870年的金积堡更加深了这种信念,回军首领马化龙假意投降,趁机杀死了董福祥的上级刘松山。亲眼目睹恩师惨死的董福祥从此认定,对敌人的仁慈就是对自己的残忍。 河湟事变爆发后,清廷急调董福祥平乱。他制定了三条铁律:用回制回、不接受投降、三个月内彻底解决。在河州城下,面对马永琳等数百人跪地求饶,董福祥直接下令全部处决。 董福祥深知朝廷只看结果不问过程,当康家崖大捷的奏报送到北京时,慈禧太后批下“忠勇可嘉”四字。至于具体手段,朝廷选择视而不见。 他更懂得如何驾驭手下,这支由土匪改编的军队本就凶残,董福祥故意纵容他们劫掠。用暴行喂饱的恶犬才最听话,也最凶狠。 文化隔阂加剧了仇恨循环,董福祥行军时常听秦腔,士兵们嘶吼着“宁做忠臣死,不做逆贼生”。他时常感慨:“他们信的是真主,我们忠的是皇上。”这种根本对立让他坚信必须斩草除根。 河湟镇压后,董福祥被封太子少保,但这种血腥手段埋下了更大隐患。逃亡的起义残部将仇恨深深烙印在心中,幸存的少年马麒日后成为青海军阀,西北从此埋下仇恨的种子。 1908年董福祥病逝时,河湟地区表面平静,实则暗流涌动。那些被镇压的家族后代并未忘记血海深仇,西北已成一堆干柴,只等合适的时机重燃战火。 当我们回望这段历史时不难发现,仇恨的种子一旦播下,往往要用几代人的血泪才能洗净。 董福祥的选择或许符合那个时代的逻辑,但留给后世的教训值得深思。在处理复杂的社会矛盾时,除了武力,是否还有更智慧的解决方案?这个问题至今仍值得我们思考。 “如果董福祥当年选择招抚而不是屠杀,西北历史会不会不一样?换作是你,在那种环境下会怎么选?” (评论区等你吵翻!) 主要信源:(《清史稿》)