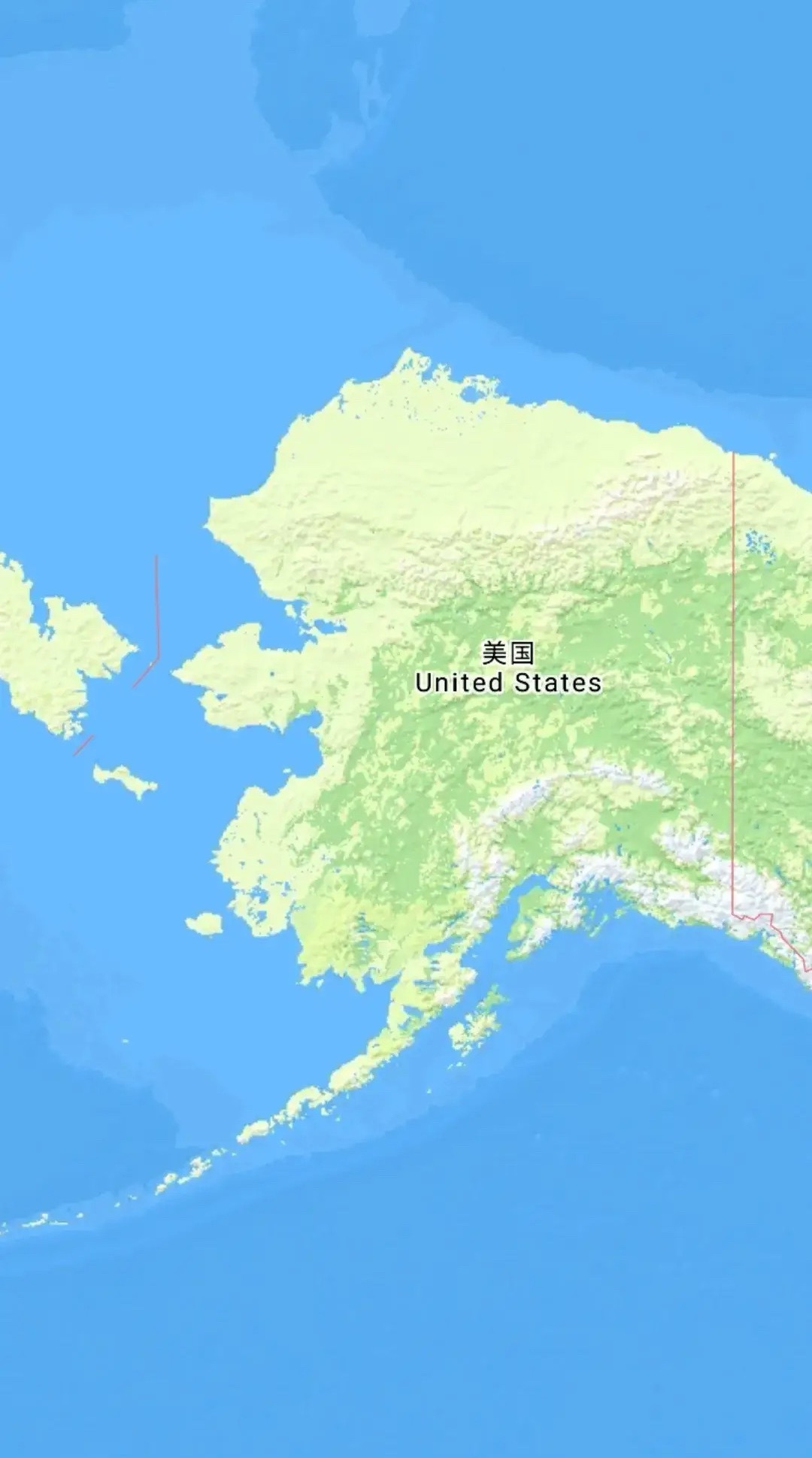

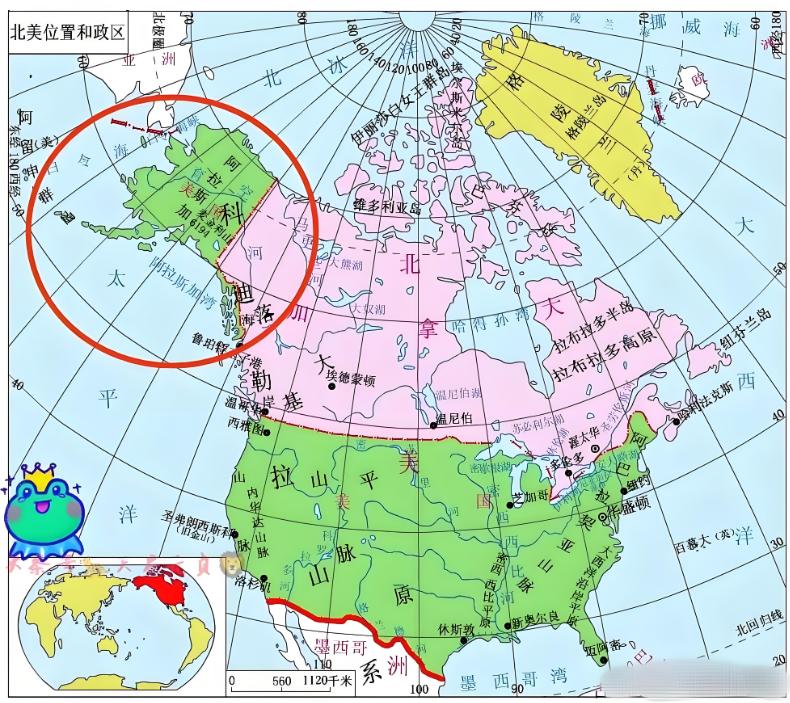

阿拉斯加当年被卖给美国时,俄美两国都让住在阿拉斯加的俄族人自由选择去留,不想留在阿拉斯加的,免费派船送他们回远东,最终有人选择留在阿拉斯加,有人选择回远东。 1867 年,当沙皇亚历山大二世将阿拉斯加以 720 万美元卖给美国时,那些世代生活在冰原上的俄族人面临怎样的抉择? 这片 151 万平方公里的冻土,曾是沙俄在北美的最后一块拼图,却因克里米亚战争的巨额债务和英国殖民扩张的威胁,最终成为大国博弈的牺牲品。 对于生活在锡特卡、科迪亚克等据点的俄族人而言,一纸条约瞬间改写了他们的命运。 当时阿拉斯加的俄族人约 800 人,大多是毛皮商人、东正教传教士和他们的家属。根据《阿拉斯加条约》,他们可以自由选择:留下成为美国公民,或搭乘美国政府提供的免费船只返回俄罗斯。 这个选择看似简单,实则充满煎熬。留下意味着放弃俄国身份,适应新的法律和文化;离开则要告别熟悉的贸易网络,踏上横跨太平洋的漫长航程。 消息传开后,阿拉斯加的俄族人陷入两难。毛皮商人伊凡・彼得罗夫在日记中写道:“我们在锡特卡的仓库里堆满了海獭皮,可明天这些货物就属于美国人了。” 许多人担心美国商人会垄断贸易,断了生计。而传教士们更纠结:留下能继续向原住民传教,却要接受美国的宗教政策;离开则可能失去多年建立的教堂和信徒网络。 最终,约一半俄族人选择返回远东。1867 年深秋,三艘美国商船搭载着 300 多名俄族人从锡特卡港启航。他们大多来自毛皮公司,带着家人和少量财物,驶向未知的符拉迪沃斯托克。 抵达后,这些人被安置在远东的临时定居点,许多人不得不放弃毛皮生意,转而从事渔业或农业。由于远东当时经济落后,他们的生活远比在阿拉斯加时艰苦。 另一半选择留下的俄族人,则开始了艰难的身份转换。旧信徒社区成为文化孤岛,他们在基奈半岛建立尼古拉耶夫斯克村,坚持用俄语礼拜,穿着传统卡夫坦长袍,甚至自建学校教授斯拉夫语。 1896 年克朗代克淘金热爆发后,许多俄族人从毛皮贸易转向采矿,有人成为向导,有人经营旅店,逐渐融入美国社会。但他们始终保留着东正教信仰和俄罗斯习俗,至今基奈半岛仍有村民能流利使用俄语。 这场抉择背后,是沙俄与美国的战略博弈。俄国出售阿拉斯加,既是为了缓解财政危机,也是为了阻止英国进一步扩张。而美国国务卿威廉・西沃德力排众议买下这片 “冰窖”,看中的正是其地缘价值。 正如他所言:“今天的冻土,明天可能成为帝国的基石。” 事实证明,1896 年的淘金热、20 世纪的石油发现,让阿拉斯加从 “西沃德的蠢事” 变成美国的战略要地。 俄族人的去留,也折射出殖民地人民的命运。那些返回远东的人,在西伯利亚的寒风中重建生活;留下的人则在阿拉斯加的冰原上见证了历史变迁。 如今,基奈半岛的旧信徒社区依然存在,而远东的俄族人后代早已融入当地社会。这场 156 年前的抉择,不仅改变了个人命运,更在美俄关系史上留下深刻印记。 或许有人会问:如果当年俄族人全部选择留下,阿拉斯加的历史会不会不同?答案或许是否定的。美国对阿拉斯加的开发势在必行,而俄族人的文化韧性,恰恰体现在他们既能在冰原上坚守信仰。