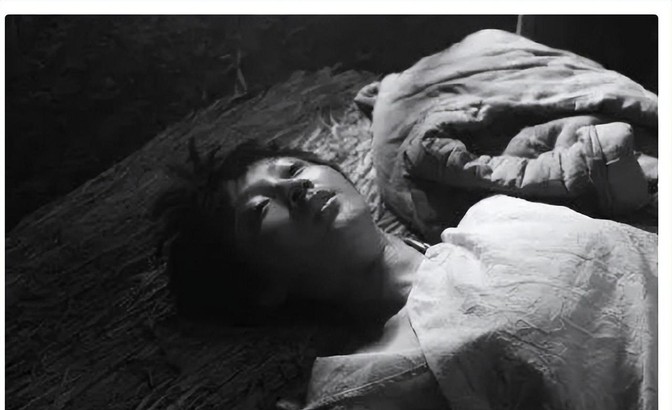

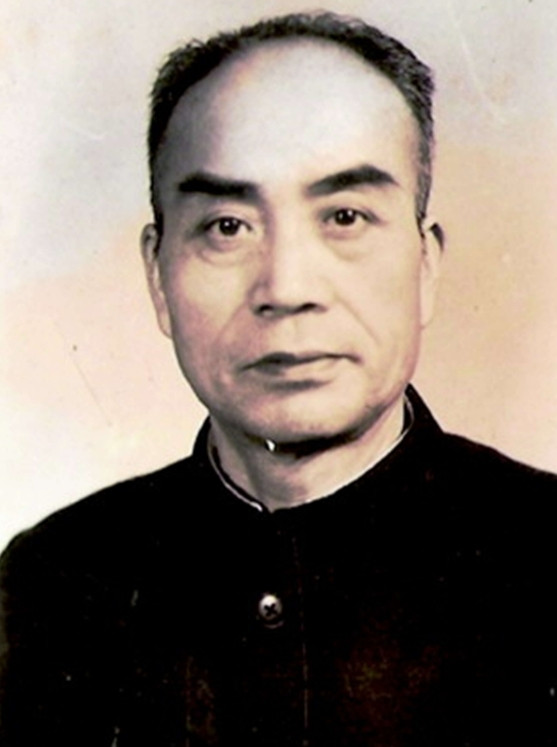

1941年,一个卖油郎问:“村里住多少八路?”小孩不假思索,脱口而出:“七八个!”当晚,200多名日军,夜袭八路军一个团! 八路军冀中军区17团,团长叫闵鸿友。他是个安徽汉子,穷苦出身,十几岁就跟着闹革命,是正儿八经从二万五千里长征的死人堆里爬出来的硬骨头。这种人,你看他平时话不多,可心里跟明镜似的,啥时候该忍,啥时候该亮刀子,门儿清。 1940年底,17团刚在正太铁路线上干了票大的,炸了日军的军火列车,干掉了三百多鬼子伪军,把敌人给彻底惹毛了。打了胜仗,闵鸿友却一点不敢松懈,他跟政委姚国民俩人,天天凑一块儿研究地图。他们发现,部队驻地南龙岗村,离着行唐县城的日军据点,直线距离也就十来公里,这简直是卧榻之侧。他俩合计着,小鬼子肯定得来报复,而且八成会挑咱们最松懈的时候搞夜袭。 于是,命令下去,全团备战。说是休整,其实枪不离身,子弹上膛,村里村外明哨暗哨撒了一堆,院墙上掏出射击孔,村口挖了陷马坑,整个南龙岗村被布置成了一个铁桶阵。 万事俱备,就等“东风”了。你猜这“东风”是啥?一个卖油郎。 1941年1月2号,离腊八节没两天。一个挑着担子的货郎晃悠悠进了村。这人六十来岁,干瘦干瘦的,看着特不起眼,他就是日军安插的汉奸老白洋。他支开摊子,没正经卖东西,专盯着村里几个玩闹的孩子。 他从怀里掏出几块糖,笑眯眯地问一个虎头虎脑的小孩:“娃呀,叔叔问你,你们村里住了多少八路军叔叔啊?” 那孩子哪懂这里头的道道,舔着嘴唇想了想,脱口而出:“七八个吧!” 孩子没说谎。当时团里开会,主力都派出去了,留在村里的确实只有几个伤员和留守人员。老白洋一听,心里乐开了花,他觉得小孩的话最实在,没那么多弯弯绕。他立马跑回县城,跟日军指挥官神岗少佐拍着胸脯保证:“情报确凿!南龙岗只有八路一个班的残兵,您派一个小队去,轻松解决战斗!” 神岗少佐正愁找不到17团主力,一听这消息,大喜过望。虽然觉得有点蹊跷,但复仇心切,加上对“小孩不会撒谎”的迷信,他还是决定赌一把。当晚,他调集了手下最精锐的200多名日军,外加100多伪军,带着平射炮和重机枪,趁着伸手不见五指的黑夜,悄悄摸向了南龙岗。 他们以为是去捏软柿子,却不知道自己一头扎进了老虎嘴里。 凌晨时分,一个起早拾粪的老大爷,在村外迷迷糊糊地看到远处黑压压一片人影,还听见马打响鼻的声音。老爷子激灵一下,魂都快吓飞了,扔下粪筐,连滚带爬地冲回村里,扯着嗓子就喊:“鬼子来啦!鬼子进村啦!” 这一嗓子,就像拉响了战斗警报。 闵鸿友和姚国民几乎是同时冲出指挥部。情报跟他们预判的一模一样!“打!”闵鸿友一声令下,整个南龙岗瞬间“活”了过来。 3营主力死守村内核心阵地,当正面“铁砧”;早已埋伏在村外两翼的1营和2营,像两把张开的铁钳,从左右两个方向包抄上去。特务连和机枪连抢占制高点,提供火力支援。一张为日军量身定做的包围网,瞬间收紧。 冲在最前面的日军,刚摸到村口,还没来得及架炮,四面八方就响起了密集的枪声。子弹像冰雹一样泼过来,打得他们晕头转向。神岗少佐当场就懵了,说好的“七八个”呢?这火力,分明是一个团! 他想撤,可后路早被1营给断了。想攻,3营的阵地跟钢板一样,根本啃不动。更要命的是,迂回包抄的两个营,已经捅到了他们的腰眼上。 那是一场没什么悬念的血战。咱们的战士,憋着一股劲,人人如下山猛虎。六连连长张学锡,操着机枪掩护战友,头和脚都中弹了,硬是撑到打光最后一颗子弹。九连指导员重伤,党员李俊卿吼着“为指导员报仇”,第一个冲上去跟鬼子拼刺刀。 天亮时分,枪声渐渐停了。战场上一片狼藉,日伪军三百多人,除了少数几个侥幸逃脱,其余全部被歼灭。咱们缴获了平射炮、重机枪、步枪一大堆,还有三十多匹战马。而那个通风报信的汉奸老白洋,后来被愤怒的日军找到,下场可想而知。 17团也付出了74人牺牲、156人负伤的代价。每一个数字背后,都是一个鲜活的生命。 胜利不是靠侥幸,是靠闵鸿友他们那种“料敌于先”的警惕和周密部署;是靠战士们那种“人在阵地在”的决死拼杀;更是靠那位拾粪大爷那样,军民一心的鱼水深情。 一句“七八个”,听起来是童言无忌,但它能成为敌人的催命符,根子在于咱们自己实力过硬,准备充足。机会,永远是留给有准备的人,战场上更是如此。