1937年,中国一架战机被日军击落,飞行员跳伞求生,谁知,竟落到了日军阵地,一群鬼子随即包围了他,可没想到,这位飞行员的举动让日军大为赞扬。

在第二次世界大战中,制空权的重要性日益凸显,成为左右战局的关键因素。

中国空军虽起步较晚,但在淞沪会战等关键战役中发挥了重要作用。

交战双方都深知飞行员的价值,被俘飞行员往往成为重要的谈判筹码,因此通常能得到相对人道的对待。

然而,在1937年淞沪会战的硝烟中,一位名叫阎海文的中国飞行员,却以宁死不屈的壮烈之举,书写了一段震撼敌我的传奇。

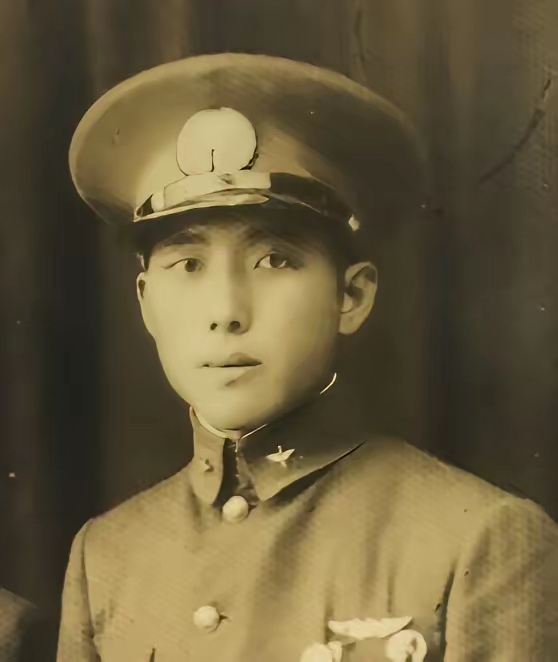

阎海文,1916年出生于辽宁北镇。

他的童年和少年时代,正值东北饱受日俄战争余波和日本殖民势力渗透之苦。

目睹家乡的苦难和日本人的横行,爱国救亡的种子很早就深植于他心中。

他的家庭有尚武传统,伯父是武进士,父亲是武秀才。

但清政府的腐朽无能让他们报国无门,这也曾让阎海文对从军救国产生过疑虑。

1931年九一八事变爆发,东北沦陷。

不愿做亡国奴的阎海文随家人流亡关内,进入北平的东北中学就读。

这所学校汇聚了众多流亡学生,抗日救亡的气氛极为浓厚。

在这里,阎海文阅读了大量书籍,深受孙中山革命思想和西方近代革命史的影响。

他逐渐认识到,要改变国家积贫积弱的命运,必须投身军旅,以雷霆手段抵御外侮。

他在自述中写道:“今者九死一生,敌人已迫近家门,不速起抵抗,将无以图存。

而欲达此目的,非从军不可。”

这标志着他思想上的重大转变。

1934年秋,阎海文以优异成绩考入杭州笕桥中央航空学校。

这是中国空军的摇篮,招生严格,训练艰苦。

作为中国早期培养的飞行员,阎海文深知责任重大。

他不仅刻苦钻研飞行技术,还对飞行原理等理论知识充满兴趣,展现出强烈的求知欲。

他敬仰孙中山、甘地、华盛顿等伟人,将他们的爱国精神奉为圭臬。

1936年,20岁的阎海文从航校毕业,被分配到空军第五大队第二十四中队担任见习员。

经过半年的实战历练,他于1937年4月晋升少尉,成为一名正式飞行员。

第五大队驻守扬州,肩负着拱卫首都南京的防空重任。

1937年8月13日,淞沪会战爆发。

这是中日全面战争的第一场大型会战,战况异常惨烈。

初期,第五大队主要承担南京防空任务。

但随着战局发展,前线急需空中支援,这支精锐部队也被投入淞沪战场。

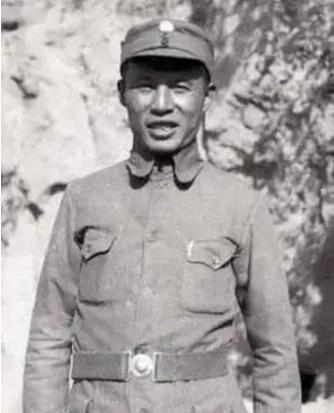

8月17日,阎海文奉命驾机出击,任务是轰炸上海虹口一带的日军阵地,特别是日军海军陆战队司令部和泊于黄浦江的敌舰。

当阎海文驾机飞临目标上空时,遭遇了日军猛烈的防空火力。

此时的日军吸取了前期空袭的教训,已将高射炮和高射机枪部署在楼顶,构成了密集的火力网。

阎海文临危不惧,凭借高超的飞行技术,在弹雨中穿梭俯冲,多次降低高度精准投弹,成功打击了地面目标。

然而,就在他完成轰炸任务准备返航时,战机不幸被日军炮弹击中,机身严重受损,失去控制。

阎海文果断跳伞求生。

他原本计划降落在上海郊区,以期与己方部队会合。

但天不遂人愿,黄浦江边突起的强风改变了降落伞的轨迹,将他吹向了日军阵地。

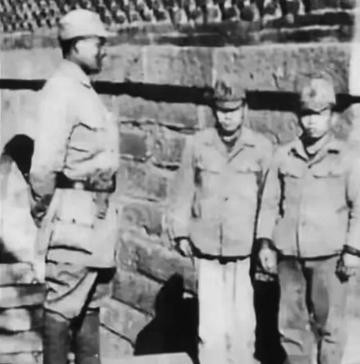

落地后,阎海文迅速隐蔽,但很快发现自己已被大批日军包围。

日军士兵高声喊话,要求他投降。

他们深知俘获一名敌方飞行员的价值。

然而,等待日军的不是束手就擒。

阎海文迅速拔出手枪,依托掩体向逼近的日军开火。

他枪法精准,接连击毙了多名日军士兵。

面对重重包围和绝对劣势,这位年仅21岁的飞行员毫无惧色,战斗至最后一刻。

当手枪中仅剩最后一颗子弹时,他毅然调转枪口,对准了自己的太阳穴,饮弹自尽,宁死不做俘虏。

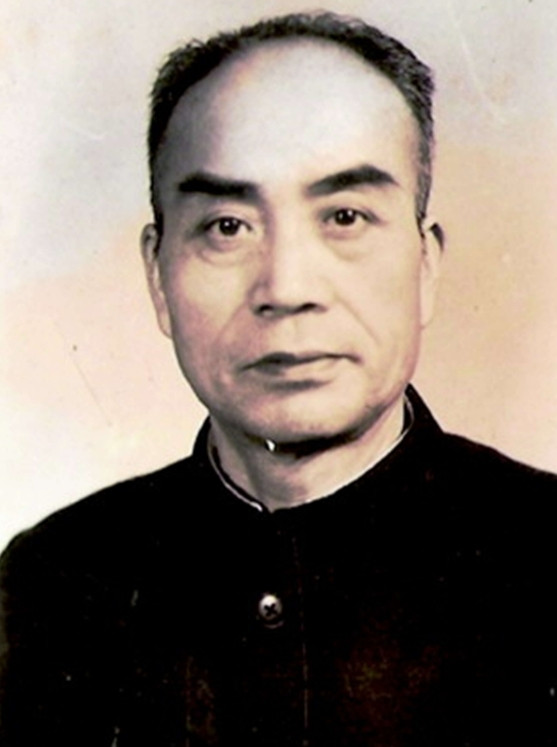

阎海文的壮烈牺牲,深深震撼了在场的日军。

他们为这位年轻中国飞行员的勇气和气节所折服。

日军士兵收殓了他的遗体,并举行了简单的安葬仪式,甚至留下了充满敬意的悼文:“虽如苞蕾摧残,遗香不允,然此多情多恨,深情向往之心情,虽为敌军,亦不能不令我全军将士一掬同情之泪也。”

这段文字罕见地流露出侵略者对一位死敌的钦佩。

抗日战争胜利后,阎海文烈士的遗骸被寻获,并迁葬于南京航空烈士公墓。

这里长眠着众多在抗战中为国捐躯的空军英烈。

阎海文的名字和他们一起,永远镌刻在中华民族反抗侵略、追求独立自由的历史丰碑上。

他用年轻的生命,诠释了中华儿女视死如归的民族气节,他的故事,至今仍激励着后人。