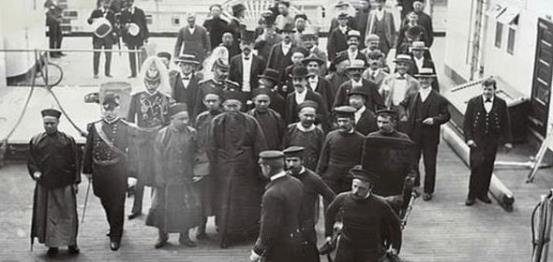

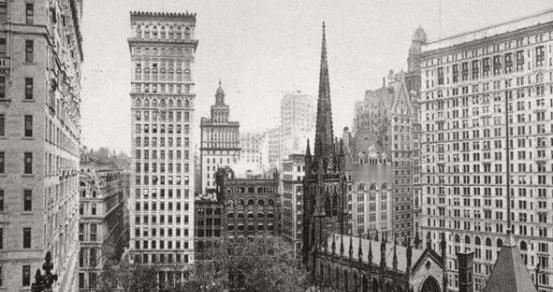

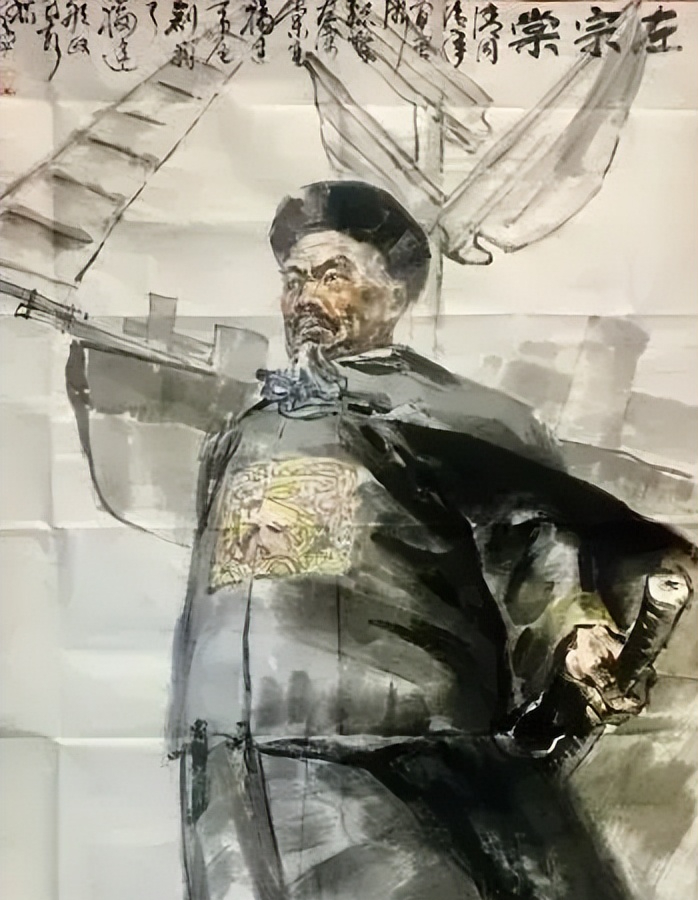

1896年,李鸿章访问美国,五十多万美国人齐聚街头迎接,他却说了一句让人心酸的话! 一句话能有多心酸?当73岁的李鸿章站在纽约街头,面对着直插云霄的摩天大楼,这位曾经意气风发的洋务领袖说出的那句话,让在场的美国记者都沉默了。这背后到底藏着怎样的无奈和悲凉? 李鸿章,字少荃,1823年出生于安徽合肥的书香世家。年轻时考中进士,本来可以在翰林院过着安稳的学者生活,但太平天国运动的爆发彻底改变了他的人生轨迹。 在跟随恩师曾国藩镇压太平军的过程中,李鸿章被派往上海。在这个开埠通商的城市里,他第一次真正接触到了西方文明。当时太平军逼近上海,李鸿章雇佣了美国人华尔组建的洋枪队,这支装备精良的军队战斗力远超传统清军。在洋枪队的协助下,他成功攻克苏州,击败了太平天国忠王李秀成。 这段经历让李鸿章开始思考一个问题:为什么洋人的武器如此先进?大清要想在这个变化的世界中生存,是不是也应该学习西方的长处?这些思考为他日后推动洋务运动奠定了基础。 从1861年开始,李鸿章与曾国藩、左宗棠等人一道,开启了”师夷长技以制夷”的洋务运动。他创办了江南制造总局,建立了轮船招商局,组建了令世界瞩目的北洋水师。北洋舰队曾被《美国海军年鉴》评价为世界第九、亚洲第一,一时风头无两。 三十多年的努力看似成果斐然,清帝国的军械库摆满了先进武器,海岸线架起了威力巨大的大炮,李鸿章也因此在国际舞台上声名鹊起,被称为”东方俾斯麦”。 但是1894年的甲午战争如晴天霹雳,彻底打碎了这个强国梦。北洋舰队全军覆没,三十多年的心血瞬间化为乌有。李鸿章被迫签订《马关条约》,割地赔款、丧权辱国。朝廷为了平息民愤,将年过七旬的李鸿章推到前台当了替罪羊,革除了他的所有实职。 1896年,俄国沙皇尼古拉二世举行加冕仪式,清政府需要派遣特使前往。朝廷找来找去,还是只能依靠73岁的李鸿章。就这样,这位老人再次披挂上阵,开启了长达半年的欧美访问之旅。 8月28日,当”圣路易斯”号豪华邮轮驶入纽约港时,美国为李鸿章准备了极其隆重的欢迎仪式。十九响礼炮响彻天空,五十多万纽约市民聚集在港口。纽约港到处挂起了大清帝国的龙旗,礼炮轰鸣,万人空巷。 美国东部陆军司令卢杰将军身穿礼服,肩挂绶带,亲自登舰迎接这位中国贵宾。由于欢迎仪式过于隆重,很多美国人都以为李鸿章是清帝国的皇帝。美国总统克利夫兰原计划当天就与李鸿章会面,但得知这位东方客人因长途颠簸身体不适后,竟然主动取消了当天的议程,第二天才专程从华盛顿赶到纽约。 1896年的纽约已经进入了摩天大楼时代,一座座钢筋混凝土结构的建筑直插云霄,有的高达二十多层,这在当时的世界都是罕见的建筑奇迹。当李鸿章的车队行驶在纽约大街上时,这些前所未见的高楼让整个使团都感到震撼。 面对美国记者的采访,李鸿章说出了那句让人心碎的话:“最让我感到不可思议的是,贵国竟然建立了很多高楼,我在这里见到了二十层或更高一些的摩天大楼,然而在我们大清国,从未见到这样的高楼……我想我们大清国不能够建造这样的高楼。” 这句话表面上说的是建筑,实际上道出的却是一个古老帝国面对现代文明时的深深无力感。李鸿章原本认为清帝国败于”器不如人”,但在见识了西方的高楼大厦、繁华街市后,他明白了一个更深刻的道理:利器固然重要,但观念与制度才是国家强大的根基。 从美国归来后,李鸿章已是垂暮之年。1900年,八国联军攻入北京,慈禧太后仓皇西逃,朝廷再次想起了这位年近八旬的老臣。李鸿章被重新任命为直隶总督兼北洋大臣,担任全权大臣,负责与列强议和。 1901年9月7日,在北京东交民巷西班牙使馆内,78岁的李鸿章代表清政府与十一国公使签署了《辛丑条约》。条约规定中国要赔偿4.5亿两白银,这个数字是根据4亿5000万中国人口确定的,意味着”人均一两”的耻辱。 签约期间,李鸿章就开始咳血,病情严重恶化。1901年11月7日清晨,李鸿章躺在北京贤良寺的病榻上,双目圆睁却无法言语。老部下周馥含泪握住他的手说:“老夫子有何放不下?未了之事,我辈必当完成!”语毕,李鸿章双目渐闭,气绝身亡。 这位曾经写下”意气高于百丈楼”的壮志之士,却在异国摩天大楼前发出了”我们大清国不能够建造这样的高楼”的感慨。你觉得李鸿章这句话背后,到底反映了什么问题?欢迎在评论区分享你的看法。