柬埔寨与泰国就停火协议达成共识

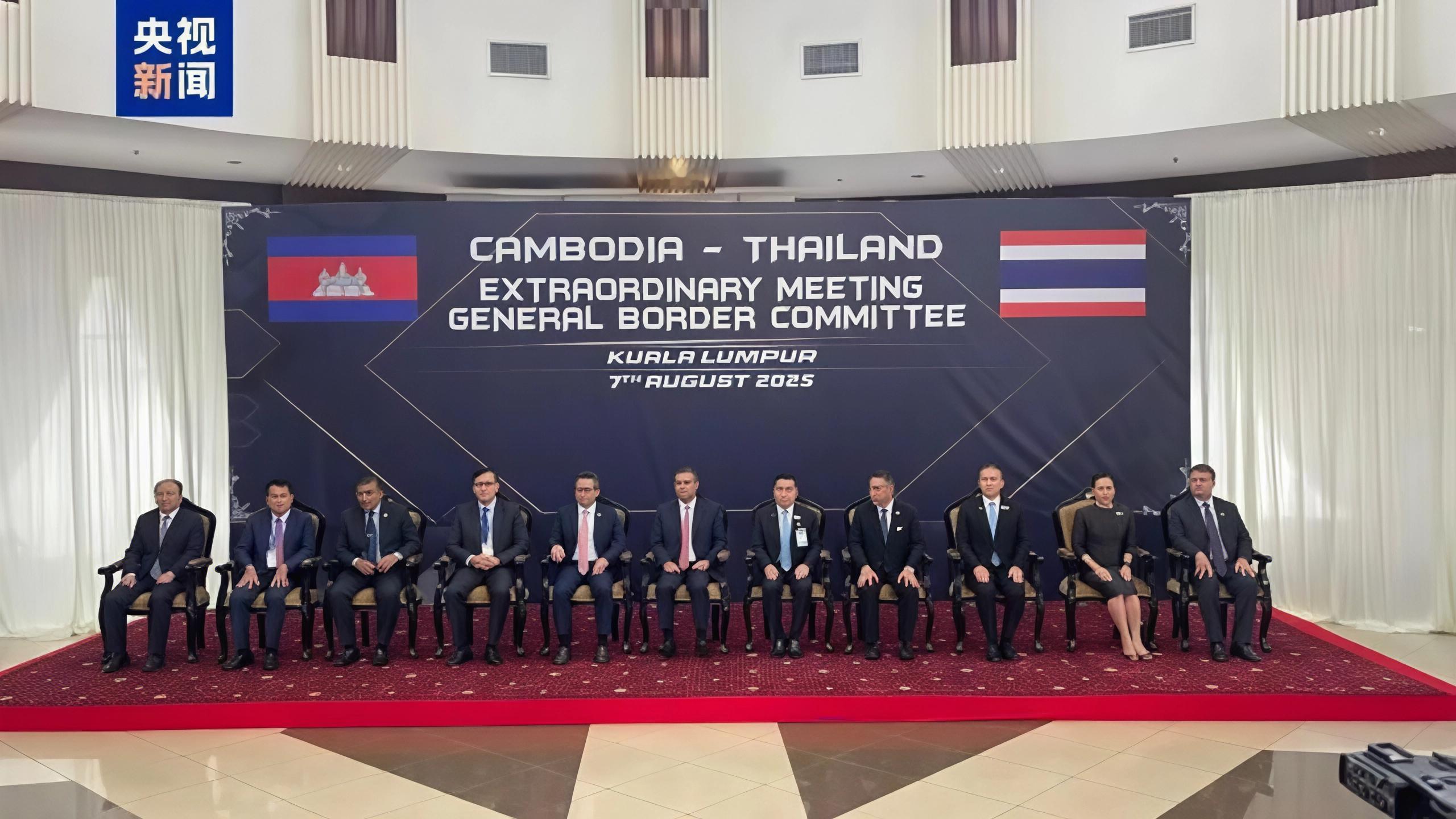

2025年8月7日下午,柬埔寨与泰国边界总委员会特别会议在马来西亚吉隆坡落下帷幕,双方就停火协议的落实机制达成最终共识并签署文件,为持续两周的边境冲突画上阶段性句号。

这场始于7月24日的军事对抗,在短短五天内造成至少38人死亡、近30万人流离失所,最终通过区域协作与国际干预实现降温,其背后交织着殖民历史遗留的领土痼疾、大国经济杠杆的强势介入以及东南亚国家联盟(ASEAN)治理能力的严峻考验,堪称当代国际危机调解的复合样本。

冲突爆发的直接导火索是两国对柏威夏寺周边区域的主权重叠主张,这一争端可追溯至1907年法属印度支那殖民政府划定的模糊边界。

7月24日,双方在边境七个区域爆发交火,迅速升级至动用F-16战机与BM-21火箭炮的军事对抗。

泰国指控柬埔寨狙击手占据争议古庙并增兵边境,柬埔寨则反诉泰军越境攻击,民族主义情绪在社交媒体助推下急剧发酵。

深层矛盾则源于经济与安全的双重挤压:柬埔寨担忧泰国控制边境水源影响农业,泰国则警惕柬埔寨在争议区勘探稀土资源的地缘战略意图,殖民时代埋设的数十万枚地雷更使边境成为随时可能引爆的火药桶。

停火的实现是三重力量共同作用的结果。

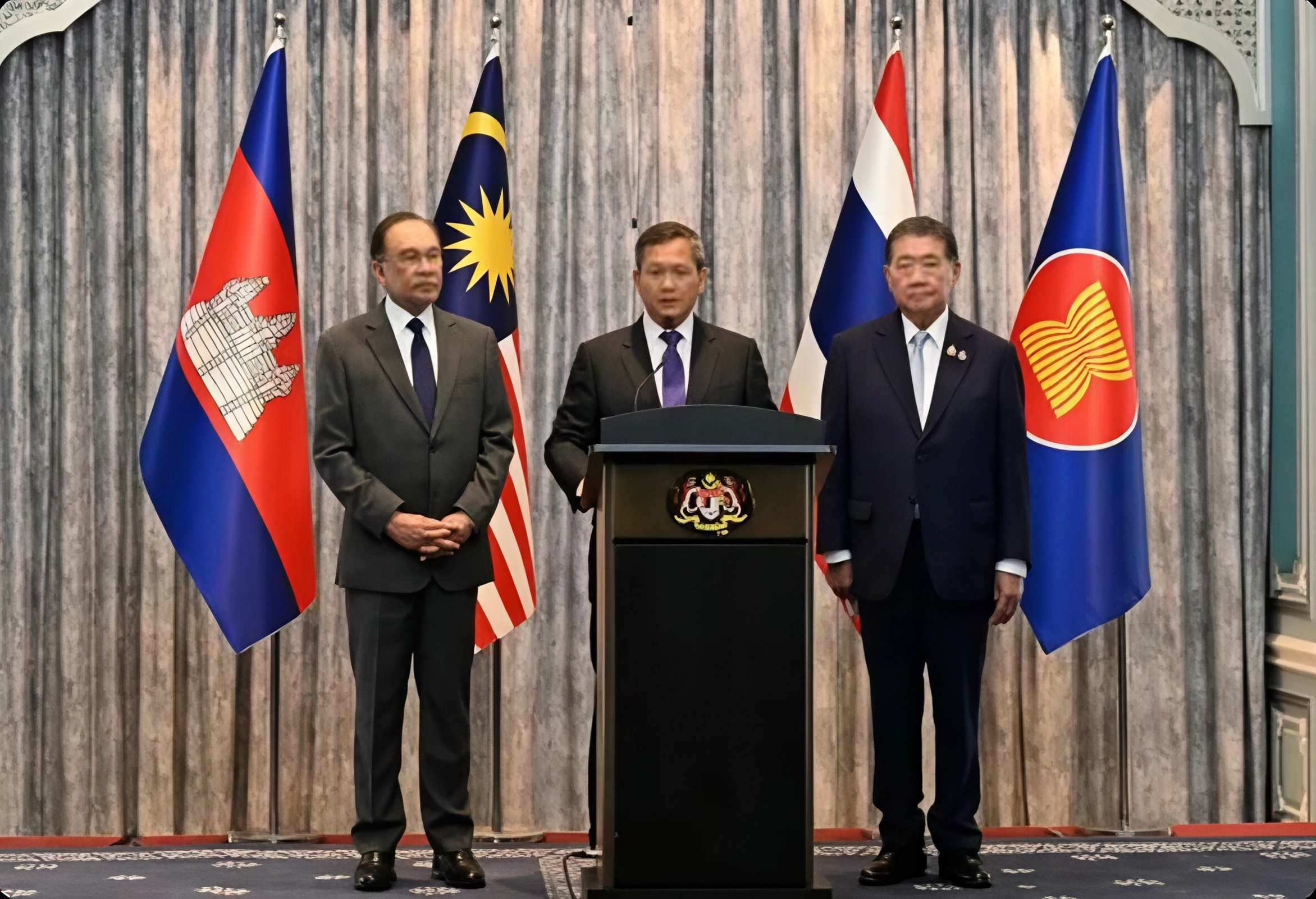

马来西亚的快速斡旋构筑了关键框架——作为东盟轮值主席国,总理安瓦尔在冲突爆发24小时内启动紧急协调,尽管初期遭泰方“无需第三方介入”的冷遇,但通过秘密外交争取到两国外长支持,最终促成7月28日吉隆坡三方会谈。

安瓦尔以三小时高效谈判达成“无条件停火”协议,并设计出分层执行机制:7月29日战区指挥官会议落实前线停火、8月4日启动秘书处磋商、最终于7日完成总委员会协议签署。

这种“技术性分阶段降级”策略,为双方保留了政治回旋空间。

美国的经济威压则提供了决定性推力——特朗普在冲突第三日直接致电两国领导人,威胁对柬埔寨(40%出口依赖美国市场)和泰国(18%出口依赖)加征36%惩罚性关税。

此举精准击中两国经济命脉:柬埔寨能源价格已因冲突飙升30%,泰国边境旅游业收入暴跌70%。

洪玛奈在特朗普通话后10分钟内即宣布接受停火,凸显经济制裁的速效性。

中国的隐性担保则确保协议可持续性——不同于美国将人道援助与贸易协议捆绑,中国通过澜湄合作机制向边境难民提供物资,扩建难民营收容数万流离失所者,同时维持金边-西港高速公路物流畅通,为柬埔寨保留经济退路。

这种“不设政治前提的支援”,使柬埔寨在谈判中具备更强的抗压能力。

此次签署的协议包含四项突破性机制。

监督系统的多边化是最大创新——由马来西亚国防武官牵头,联合印尼、越南等东盟成员国组成观察团,采用卫星遥感与地面巡查结合方式监控停火。

此前柬泰互相指控29日停火生效后仍发生交火,泰军甚至扣押20名柬士兵,暴露双边互信的彻底崩塌。

第三方介入填补了信任真空,安瓦尔更承诺观察团将延续至争端彻底解决,超越马来西亚2026年卸任东盟主席的时间限制。

经济合作的锚定效应成为稳定器——协议要求8月15日前重开所有边境口岸,恢复波贝-阿兰亚帕贴陆路贸易通道,并加速友谊大桥建设。

跨境贸易额曾达200亿美元,其重启形成强大的和平既得利益群体。

更具战略意义的是设立“稀土联合开发工作组”,将争议领土资源转化为合作纽带,弱化主权零和博弈。

危机管控的数字化升级预防冲突复发——建立总理、防长、战区指挥官三级直通热线,借鉴中美军事热线经验;

在争议区部署震动与声波传感器网络,实时侦测军队异动,该系统由马来西亚提供技术支援。

历史认知的和解尝试触及根源——计划10月启动学者联合委员会,重新审查1907年法暹条约地图与1962年国际法院判决,首次纳入柬埔寨奥多棉吉省与泰国四色菊府的口述历史档案,从民间记忆层面消解对立叙事。

然而,和平依然面临结构性挑战。

主权分歧未解是核心隐患——泰国坚持双边谈判,柬埔寨倾向国际仲裁,此次协议仅搁置但未解决柏威夏寺归属问题。

8月4日秘书处会议期间,双方再爆“铁丝网事件”:柬埔寨指控泰军越境布防,泰方反称系收复“被侵占领土”,显示殖民遗产仍是随时复燃的暗火。

民族主义幽灵持续作祟——泰国网红在TikTok发起“抵制柬埔寨芒果”运动,柬埔寨网民则翻炒2003年金边反泰骚乱话题。

算法推送加剧仇恨循环,与两国政府推行的和解教育形成拉锯。

经济失衡潜藏摩擦——柬埔寨劳动力成本仅为泰国三分之一,边境开放后可能冲击泰国东部工厂就业;而泰国企业对柬埔寨能源、零售业的控制亦引发“经济殖民”批评。

此次危机处理对区域秩序产生深远启示。

东盟中心性得到重塑——马来西亚拒绝域外大国主导调停,坚持“东盟方案解决东盟问题”,美国仅提供卫星数据支持,中国接受观察团限定为东盟成员国,标志东南亚国家自主性提升。

经济威慑成为新干预范式——特朗普关税威胁的有效性,可能激励大国更频繁使用经济工具解决安全议题,但此种“制裁促和”模式隐含伦理争议与人道代价。

科技赋能改变和平维护——从吉隆坡会谈使用数字孪生技术模拟撤军方案,到边境部署的智能传感器网络,技术理性正在部分替代政治互信的缺失。

当柬埔寨副首相迪西哈与泰国国防部副部长纳塔蓬在吉隆坡签署协议时,他们终结的不仅是一场夺走38条生命的冲突,更在改写东南亚安全治理的剧本——从“大国担保的和平”转向“本土培育的秩序”。

那些曾被迫逃离家园的30万民众,如今在未排尽的地雷区摸索归途,恰如柬泰两国在殖民历史与民族主义的荆棘中蹒跚前行。

真正的和解不在于边境无炮声,而在于当柬埔寨农民收割橡胶时,不必担忧泰国战机的轰鸣;泰国商旅驱车驶过波贝口岸时,无需恐惧柬埔寨狙击手的枪口。

这份用血与火淬炼出的协议,唯有在湄公河两岸百姓的重建炊烟中,才能获得终极背书。

热点观点