俄方就中导条约表态

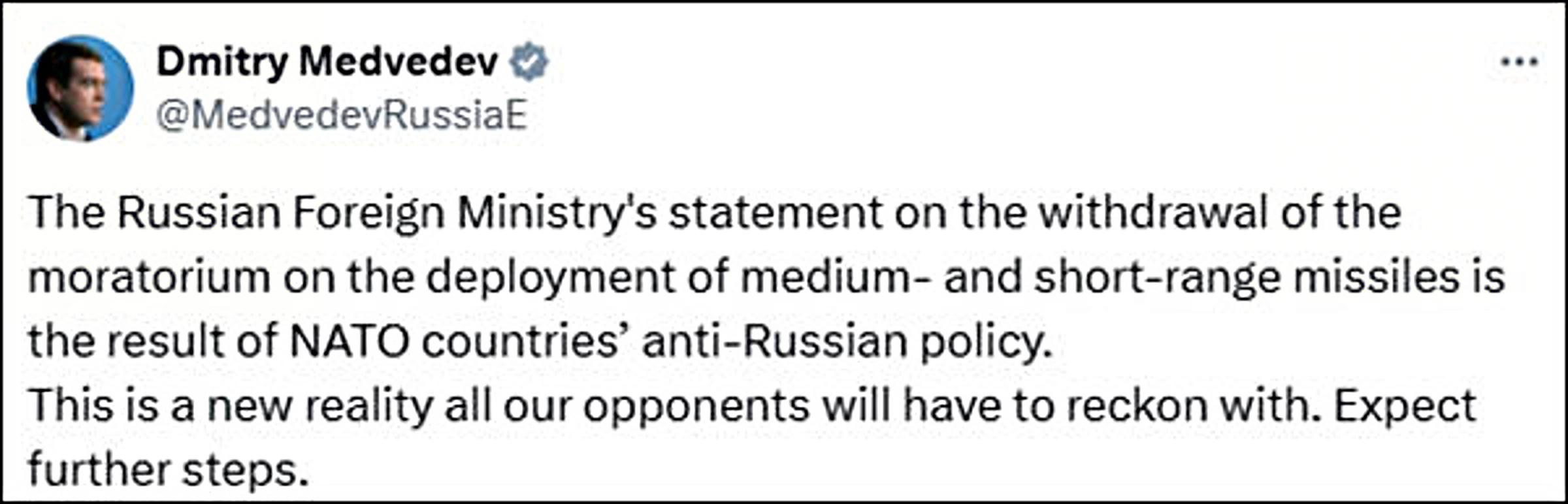

俄罗斯外交部于2025年8月4日正式宣布“不再维持依据《中导条约》单方面暂停部署陆基中程和中短程导弹系统的自我限制”,这一声明标志着冷战遗产的彻底消亡,也是美俄战略互信全面崩塌的里程碑事件。

俄方在声明中强调,此举是对“美国及其盟友在欧洲和亚太地区实际部署美制陆基中导系统”的直接回应,认为此类部署已对俄构成“直接战略威胁”,且此前多次呼吁北约对等暂停部署的倡议“未得到回应”。

从表面看,这是俄美围绕军控条约的技术性博弈,实则折射出后冷战国际安全框架的加速瓦解,其影响远超双边关系范畴,将重塑全球战略稳定格局。

历史脉络的断裂与责任转嫁的循环。

《中导条约》作为1987年里根与戈尔巴乔夫签署的里程碑式协议,曾促成美苏销毁2692枚导弹,被视为冷战缓和的象征。

然而其崩塌过程充满相互指责:美国2019年单方面退约,指控俄方部署射程违禁的9M729巡航导弹;俄方则否认违规,反指美国在罗马尼亚、波兰部署“宙斯盾”反导系统,并在韩国引入“萨德”系统,实质威胁俄战略安全。

此次俄方特别点明近年新证据——美国在菲律宾部署“堤丰”导弹系统(可发射射程1800公里的战斧巡航导弹)、在澳大利亚测试射程超500公里的精确打击导弹(PrSM),并计划2026年在德国部署远程武器,这些举动被俄视为系统性突破《中导条约》限制的实证。

这种“违约-报复”的螺旋升级,暴露出军控机制缺乏独立核查体系的致命缺陷,也为双方推卸责任提供了操作空间。

地缘棋局的同步挤压与俄方战略考量。

俄方声明聚焦两大热点区域:欧洲与亚太,对应北约东扩和“印太战略”的军事部署。在欧洲方向,德国计划接纳美制中导成为关键导火索,若部署完成,俄飞地加里宁格勒及西部军事重镇将处于数分钟打击范围内;在亚太,美澳联合军演试射导弹、日韩潜在的中导合作,更被俄视为“构建对华俄包围网”的组成部分。

俄方选择此时行动,亦与近期美俄博弈激化直接相关:特朗普三天前高调宣布“两艘核潜艇部署至相关区域”,并威胁若普京不在8月8日前同意乌克兰停火,将对俄加征“毁灭性关税”。

俄通过退出自我限制,既展示反制决心,也为后续在白俄罗斯部署“榛树”高超音速导弹(射程覆盖西欧)提供法理铺垫——普京已于8月1日证实该导弹将进驻白俄。

全球核管控体系的多米诺崩塌。

随着《中导条约》实质性消亡,美俄间仅存的主要军控协议《新削减战略武器条约》也已名存实亡:普京2023年宣布暂停履行,且该条约将于2026年到期。

更严峻的是,此事件将引发三重连锁反应:

其一,刺激中等核国家加速导弹技术发展。例如朝鲜近期试射的“火星-18”射程已覆盖关岛,伊朗展示的“海巴尔”中程弹道导弹可携核弹头,这些国家可能借机摆脱道义约束。

其二,削弱核不扩散机制权威。美国虽签署《全面禁止核试验条约》但未获国会批准,俄方长期指责此种“不对等状态”,若未来美俄重启核试验,将导致禁试体系崩溃。

其三,触发区域性军备竞赛。北约欧洲成员国被迫在“接纳美国中导”与“避免刺激俄罗斯”间抉择,波兰、罗马尼亚等国已表态支持部署,而德国民众抗议率高达67%;在东亚,日本防卫省2025年度预算申请新增“防区外导弹”采购费,韩国加速研发“玄武-5”远程导弹,地区安全困境加剧。

中国的战略两难与斡旋空间。

俄方声明虽未提及中国,但亚太部署计划直接影响中国安全环境。美国在菲部署“堤丰”系统,其射程可覆盖南海与台海热点区域,而日本若部署同类武器,中国东部经济重心将暴露在打击范围内。

这迫使中国面临两难:若默认俄方行动,可能被卷入美俄对抗;若批评俄方,则削弱“战略协作伙伴”关系。

然而危机中也蕴藏外交机遇——中国作为联合国安理会常任理事国及核大国中唯一仍积极倡导全面核裁军的国家,可推动“五常紧急核风险管控机制”:

借鉴冷战时期美苏“核热线”经验,建立多边即时通报系统,避免误判;

同时倡导“亚太无中导走廊”,将朝鲜半岛、台湾海峡等纳入“导弹部署禁区”,以缓解区域紧张。

但该倡议的成功取决于美国是否愿接受权力分享式军控,而非延续单边优势策略。

末日时钟的齿轮再度拨快。

联合国秘书长古特雷斯曾警告,《中导条约》失效意味着“世界失去冲向核战争的刹车”。

当前俄美战略对抗已呈现危险的新特征:战术核武器模糊化(俄在乌东冲突中威胁使用低当量核武)、预警时间极端压缩(高超音速导弹仅需5-10分钟抵达目标)、自动化指挥系统介入(AI算法可能替代人类核决策)。

此次俄方声明中强调将根据“国际安全和战略稳定总体形势”决定反制措施,暗示其可能重启冷战式的“以核止战”理论——即在常规冲突中率先威胁使用核武器慑止对手。

这种“悬崖战术”虽可短期内威慑北约东扩,却极大增加核误判概率,尤其当双方领导人(特朗普与普京)均倾向于强硬示警时,危机管控机制更显脆弱。

在莫斯科发布声明的同日,特朗普的中东特使史蒂夫·维特科夫启程赴俄商讨乌克兰停火,这一微妙时机凸显美俄关系的撕裂性:一边是外交官试图在谈判桌上灭火,一边是军队在核阴影下磨刀霍霍。

这种“外交与军事双轨并行”的悖论,恰是当今大国博弈的残酷写照。

当38年前里根与戈尔巴乔夫在白宫签署条约的手温彻底冷却,人类似乎正滑向一个熟悉的恐怖年代——只是这一次,我们不再有冷战的经验护体,却多了更多渴望按下核按钮的玩家。

历史不会重复,但它押韵的平仄声里,总有文明自我毁灭的节奏。

热点观点