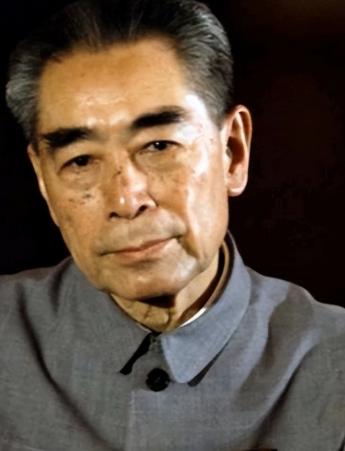

1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“ 你们这是什么意思?你们想干什么?怎么拿来这样的衣服?为什么不做新的? 你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那是一个异常寒冷的冬天,北京医院的太平间里格外安静,1976年1月8日,周恩来离开了这个世界,全国上下都沉浸在巨大的悲痛中,可就在这个本应肃穆的时刻,一个意外的小插曲悄然发生,成为那个冬天最令人动容的细节之一。 负责处理善后事宜的韩宗琦医生接过了总理的寿衣,那是一件灰色的中山装,布料已经泛白,袖口还有明显的磨损痕迹,衬衣也并非崭新,领口和袖子明显是后来换过的,颜色与原布略有差异,这样的衣服,竟然会作为一位国家总理的最后穿戴,这让许多人心里一时难以接受。 周恩来一生操劳,为国家为人民奔波几十年,直到生命最后一刻仍未停歇,他的身体早已被病魔侵蚀,重量锐减至常人难以想象的程度,13次手术在他身上留下了密密麻麻的伤痕,但他从未向人诉苦,人们原以为,这样一位鞠躬尽瘁的领导人至少可以在最后被好好安顿,可现实却给了人们另一种震撼。 他的衣橱里,没有丝毫奢华的痕迹,工作人员翻遍了衣柜,发现几乎所有的衣物都已经穿得非常旧,很多地方打着补丁,最终选择的那一身,也只是看起来相对完整、没那么明显破旧的那套,更令人动容的是,这套衣服是他在许多重要场合穿过的,见过外宾,参加过会议,是他真正意义上的工作战袍。 他生前的居所西花厅,没有豪华陈设,几十年来几乎没怎么翻新过,屋里摆着的家具老旧且简单,连窗帘也因他一句“还能用”被换了回去,他的生活习惯朴素到令人惊讶,睡衣上缝补的痕迹密密麻麻,茶杯掉了瓷也继续用,身边的每一件物品似乎都被他用到了极限。 这一切并非偶然,从小家境普通的他,早年在南开求学时便已习惯节俭,他穿着布鞋,背着旧包去上学,不图外表风光,靠的全是内心的坚定和意志,赴日留学时,他住在简陋的小屋里,为了生活打工挣钱,这些经历没有被时间冲淡,反而塑造了他一生的行事风格。 即便成为国家总理,也未曾改变他对生活的态度,他从不讲排场,吃饭和工作人员一起排队打饭,桌上没有特别的菜肴,自己喜欢的几样家乡菜,每次也只吃一点,不铺张,不浪费,他认为国家刚起步,每一分钱都该用在刀刃上,他带头节俭,为的是给别人做榜样。 在生命的最后阶段,他被病痛折磨得极为虚弱,即使如此,他依然坚持处理政务,甚至在病重时还会见外宾,已经消瘦得几乎脱形的他,依旧穿着那件旧中山装,坐在病房中,精神依旧专注,那一幕,成为许多人心中永远难以忘怀的画面。 去世前几天,他已经意识到自己时日无多,有关身后的安排,他早就做出了清晰的指示:不修墓地,不立碑,不搞仪式,一切从简,他甚至提出,自己的骨灰不必安置于任何特定地点,应撒入祖国的山川河流之中,因为他认为,人死后就不再为社会做贡献了,不该再占用国家的资源。 这一决定,是他一生信仰的延续,他不属于某个地方,而是属于整个国家,属于那片他深爱的土地,他的骨灰最终被撒入江河大地,与这片土地融为一体,他没有留下墓地,也没有留下个人财产,一切都干干净净地归零。 而他的夫人邓颖超,也和他有着同样的选择,在处理骨灰盒时,她特别交代要选最便宜的那种,后来她去世时,也用了当年总理用过的那个骨灰盒,这个盒子被她细心地保存了十几年,工作人员定期擦拭晾晒,一直等到她归去的那一刻。 在太平间的那个晚上,韩宗琦把中山装一丝不苟地套在总理身上,他的动作缓慢而庄重,不仅仅是因为悲伤,更因为一种深深的敬意,他取下总理佩戴的那枚“为人民服务”的像章,以及腕上的旧手表,这手表已经停摆,但指针永远停留在总理离世的那一刻。 朱殿华是总理多年的理发师,那天他手里的剃刀始终微微颤抖,他为总理刮胡子,用了三遍肥皂水,生怕留下一丝不整,他知道,这是最后一次为这位老人整理仪容,他要让总理安详地离去。 告别那天,北京街头站满了自发前来送行的群众,他们手里握着白花或黑纱,有的人彻夜未眠,只为在灵车经过时送一程,长安街上,哭声此起彼伏,许多人流着泪静静站立,无需语言,泪水已说明一切。 联合国为他降下半旗,世界各国纷纷致哀,可在这一切荣誉光环之下,最打动人的,始终是他的朴素、他的真实,那件旧中山装,代表的并不是贫穷,而是信仰;不是寒酸,而是忠诚。 信息来源:人民网-中国共产党新闻网《周恩来逝世前后的日子(下)》