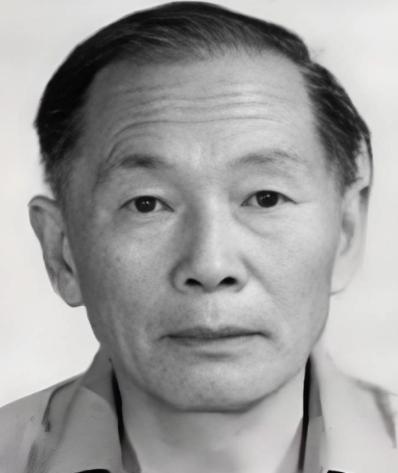

1989年,几名美国中情局探员突然出现在一位中国老人的家门口,出示证件后,直接对老人说道:“保证提供永久居留权和高薪科学家待遇,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那年冬天,美国南方的天气出奇地冷,连休斯敦也下起了雪,城市郊区的一栋普通公寓楼前,几辆深色车辆悄悄停下,几名穿西装的人快步走入楼内,他们不是普通访客,而是来自美国情报系统的工作人员,他们的目标,是一位正在此短期访问的中国学者。 这位学者名叫曾肯成,来自湖南,年近六十,是一位在数学和密码学领域颇有建树的专家,此行原本是一次普通的学术交流,他应邀参加会议、讲授课程,也展示了自己的研究成果,然而,他带来的不仅是讲义和演示文稿,更是一些可能对情报安全产生深远影响的技术分析。 他的研究触及了一个敏感点——美方现行商用加密系统的潜在弱点,这个发现并非偶然,而是他多年积累和反复推演的结果,美国安全部门迅速意识到其中的分量,于是,一场没有公开宣布的角力悄然展开。 起初的接触都带着客气和试探,不同机构的人员以“学术合作”为由,轮番造访,频率逐渐加快,态度也从探询变成邀请,他们提出各种条件,从工作机会到生活保障,再到家人医疗的优待,条款详尽诱人,对于任何一位身处科研一线的专家来说,这些都意味着稳定、资源以及更广阔的舞台。 但曾肯成并未表现出任何动摇,他没有拒绝,也没有接受,只是保持着一贯的沉默,他不是第一次面对选择,几十年前,他曾在异国他乡的火车站前放弃已到手的出国机会,转身踏上归国轮船,那时他还年轻,世界很大,未来多变,而他已做出选择。 他的学术之路并不平坦,小时候,他就展现出对数字的敏感,他对数学的兴趣远远超过同龄人,甚至在别人还在背课文的时候,他已经在翻阅早年翻译的西方数学书,进入大学后,他几乎将图书馆当成了自己的第二个寝室,手稿堆得像小山,草稿纸每天都在换新,后来,他被派往苏联深造,语言基础薄弱却硬是啃下了俄语原版教材,还能用外语写诗,他的导师在课堂上第一次听他提出将古代中国数学方法与现代加密思维结合的想法时,甚至一时语塞。 回国后,他没有选择留在科研条件更好的地方,而是走进了中国科学院的实验室,那时中国刚刚起步,设备简陋、资料稀缺,密码学更是一个几乎没人涉足的领域,他带着几位年轻人,开始尝试构建属于中国自己的信息安全理论框架。 他早期的研究并不被外人所知,那是一个需要默默深耕的阶段,他和团队夜以继日地工作,常常在黑板前推导到深夜,他曾将古籍中的数学难题转化为现代加密模型,这种将传统智慧与现代技术结合的方式,为中国密码学打开了一条独特的路径。 1980年代初,他在中国科学技术大学组建了一个小组,专攻电子密钥技术,这个团队日后发展成为国内信息安全领域的核心力量,他的研究成果逐渐被更多系统采用,背后的数学逻辑也日渐复杂精妙,直到今天,他留下的部分基础设计,仍在被沿用。 而此刻,在美国,他再一次站到了选择的路口,对方显然做足了准备,不仅给他本人开出优待,还将目光投向他的家庭,他的女儿患有一种慢性疾病,治疗困难且费用昂贵,这一点,被美国方面掌握,并成为他们谈判筹码的一部分。 但在接下来的几个月里,他没有接受任何条件,也没有中断自己的日常工作,他照常出席会议,继续讲课,按时与学生交流,他没有公开谈论这些接触,也没有在课堂上透露任何情绪,直到某天深夜,他悄然联系了中国驻当地的外交机构,将自己所遭遇的情况如实报告,并请求协助回国。 整个过程低调而迅速,没有公开报道,也没有媒体关注,他带着行李、手稿和家人,乘坐航班返回祖国,落地那天,没有欢迎仪式,也没有宣传报道,他默默走进熟悉的校园,重新回到实验室,像什么都没发生过一样。 此后,他将更多精力投入到信息安全领域的构建中,他主持设计的加密系统被广泛应用于通信与政务网络中,极大提升了国家的网络安全防护能力,他的研究成果多次获得国家级奖项,但他本人始终保持低调。 在教学上,他也有一套独特风格,他喜欢将抽象概念具体化,把复杂公式与日常生活联系起来,让学生在轻松氛围中理解严肃知识,他的课堂记笔记的人特别多,连他随手写下的推导步骤都成了学生争相影印的“秘籍”。 他的学生遍布各地,不少人后来成为行业骨干,他从不夸奖谁,也不批评谁,只是用自己的方式提醒学生:做事要有底线,做学问要有敬畏,他从不公开谈论美国那段经历,但身边的人都知道,那是他人生中一次重要的沉默。 信息来源:中国科学技术大学档案文博院——曾肯成:国家秘密的守护者