662年,薛仁贵打败回纥,俘虏了十几万人,薛仁贵下令,“江南的全部坑宰,女眷都赏给将士们”,回纥于是派使者去大唐那控诉薛仁贵,唐高宗无奈,派契苾何力去安抚回纥,结果契苾何力更残酷。

的那年阿年天山脚下,寒风卷着血腥味扑向唐军的旌旗,薛仁贵骑在战马上,冷眼看着跪地求饶的十余万回纥降卒。

几天前,他三箭射杀敌军大将,吓得铁勒九姓联军魂飞魄散,如今这些游牧战士匍匐在地,等待命运裁决。

谁也没想到,这位曾以骁勇闻名的将军突然下令:“江南的全部坑宰,女眷赏给将士!”

命令一出,哀嚎声响彻草原,鲜血染红冻土,回纥人怎么也想不通,这个曾与贫苦百姓同吃同住的将军,为何转眼成了杀神?

薛仁贵的出身其实比多数人想象的显赫, 河东薛氏是北魏以来的名门望族,祖上薛安都更是北魏开国功臣。

可惜父亲早逝,家道中落,少年薛仁贵只能扛着锄头下地,在贫瘠的田埂上练就一身武艺。

村里人常说他“白天种地像老农,夜里练枪似疯虎”。

644年唐太宗征辽东,三十岁的薛仁贵扔下锄头投军,在张士贵麾下当了个小兵。

谁都没想到,这个庄稼汉会在辽东战场上单枪匹马救出被围的刘君邛,一战成名。

战场上的薛仁贵确实配得上“传奇”二字,他穿着白衣冲锋陷阵,高句丽人望风披靡;七十岁时还能吓得突厥人脱帽下马,不战而逃。

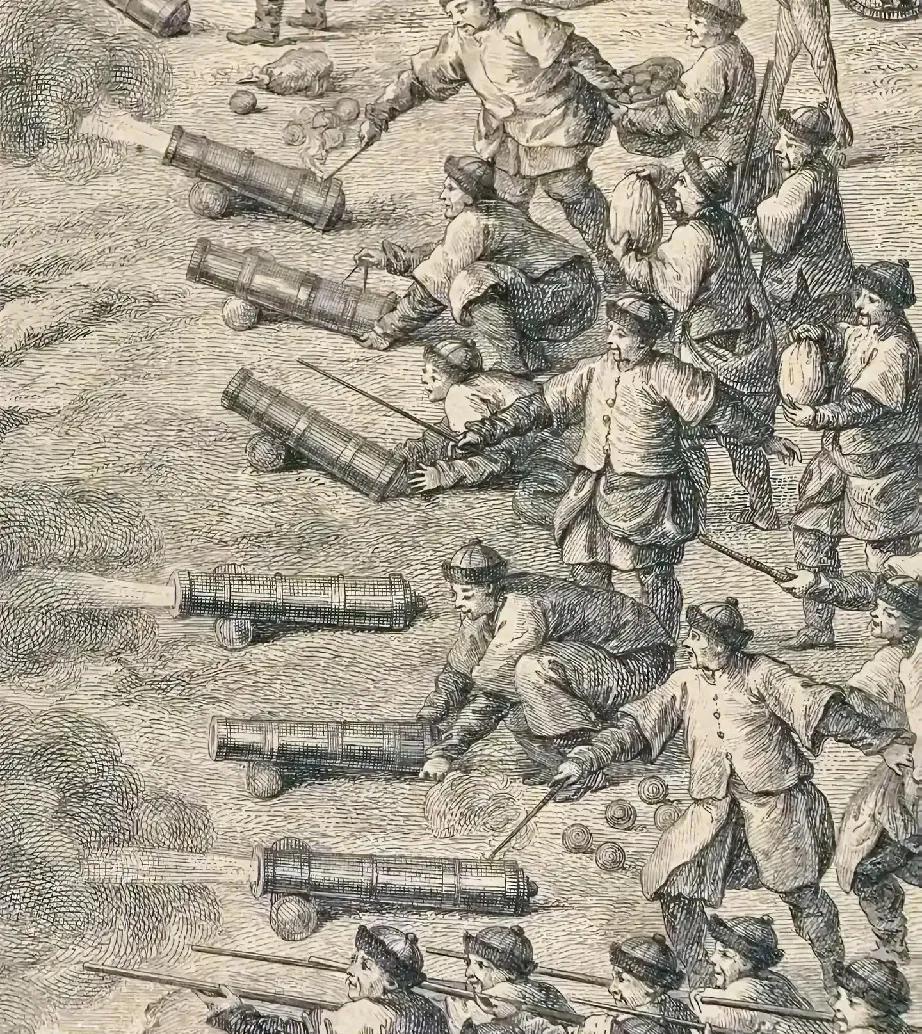

可662年天山之战后,他的名声蒙上了永远洗不掉的阴影,当时回纥新首领比粟毒趁唐高宗刚即位,联合铁勒九姓骚扰边境。

薛仁贵奉命出征,三箭射杀敌将震慑全军,十余万人当场投降。

按唐朝惯例,降卒本该安置或收编,薛仁贵却选择全部坑杀。

史书记载“血流成河,尸横遍野”,女眷被分给唐军将士,连铁勒公主都被强纳为妾。

这命令背后藏着冷血的算计。薛仁贵担心游牧民族反复无常,更怕押送十万人回朝会拖垮后勤。

但他低估了后果,回纥使者直奔长安哭诉,朝野震动, 唐高宗李治气得脸色铁青,他刚登基就闹出这等残暴事件,边疆各族难免兔死狐悲。

为平息众怒,他派铁勒族出身的大将契苾何力去安抚。讽刺的是,契苾何力手段更狠,一到回纥就诱杀二百多名贵族,吓得部落再不敢吭声。

这场血腥镇压虽换来短暂太平,却让唐朝“怀柔远人”的民族政策沦为笑话。

后世评价薛仁贵总绕不开这场屠杀,有人说他“为国除患”,毕竟放虎归山后患无穷;更多人骂他“残暴悖理”,尤其回纥曾助唐平定西突厥,立下汗马功劳。

更耐人寻味的是唐高宗的态度,他既没惩罚薛仁贵,还继续重用,晚年甚至靠这位老将威慑突厥,帝王心术里,边疆稳定比道德名声实在得多。

细看薛仁贵一生,矛盾得像幅泼墨画,他在高丽推行仁政,在象州开仓赈灾,写《周易注》谈兵法哲学,家训里强调“兵胜在义,败归民怨”。

可面对异族降卒时,他又成了漠视人命的屠夫。这种撕裂或许源于他的寒门经历, 从小饱尝世态炎凉,对底层百姓有共情,却对“非我族类”极端冷酷。

唐朝史官记载时也左右为难,夸他战功赫赫,又暗批他“肆凶残”。

历史的吊诡在于,薛仁贵死后成了民间最受欢迎的唐将之一,戏曲里演他“三箭定天山”,评书夸他“脱帽退万敌”,坑杀降卒的往事反而被淡忘。

直到今天,山西河津的薛仁贵墓前仍有香火,游客很少追问那些被掩埋的亡魂。

战争从来是政治的延续,而英雄与屠夫的距离,往往只隔着一道军令。