1953年,伟人见到志愿军“打坦克英雄”苏吊蛋后,觉得这个名字实在不雅,便笑着对他说:“我把你的名字改一下。”

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

1953年的秋天,北京怀仁堂里坐满了从朝鲜战场凯旋的志愿军英雄,当工作人员念到“苏吊蛋”这个名字时,会场里响起一阵善意的笑声。

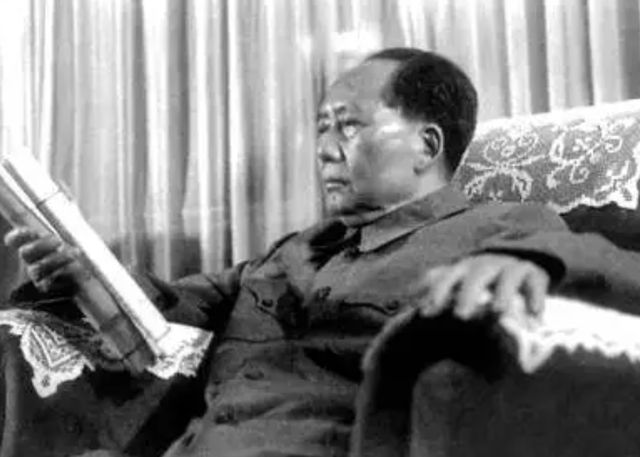

主席台上那位操着湖南口音的伟人抬起头,目光落在一个皮肤黝黑、站得笔直的年轻战士身上。

这个山西小伙挺直腰板喊了声“到”,声音洪亮得像是还在战场上,谁能想到,这个带着泥土味儿的名字,即将在伟人的笔下获得新生。

山西方言里的“吊蛋”原本形容孩子淘气,就像田埂上撒欢的小马驹,苏吊蛋从小在砖窑边长大,爬高窜低活像只泥猴,爹娘没念过书,顺口就喊出了这个透着亲昵的绰号。

那年月村里遍地都是狗蛋、铁蛋,谁也没觉得这名字扎耳朵。

直到他扛起枪参军,登记处的小战士捏着钢笔直发愣,这仨字该往档案上怎么落?年轻的炮兵挠着头憨笑:“我就这一个名儿,打从会跑就叫人喊吊蛋。”

战场上的苏吊蛋可半点不含糊,朝鲜甘凤里那场阻击战,他操着反坦克炮愣是轰掉了敌军两辆铁疙瘩,其中一辆还是指挥车,没了脑袋的坦克群顿时乱了阵脚,这场仗直接打出了个“国际二等功”。

可当毛主席问他怎么打得这么准时,这个在炮火里眼皮都不眨的汉子却红了脸:“俺也不知道,随便瞄着就打中了。”

这话逗得伟人开怀大笑,转身提起毛笔在纸上写下三个力透纸背的大字:苏兆丹。

红墨汁在宣纸上洇开时,伟人心里转着的念头或许比字面更深远,那会儿新中国刚挺直腰杆,多少带着旧社会痕迹的名字等着被赋予新意义。

就像他给蒙族代表乌楚鲁改成“武策劳”,把柴军武唤作“柴成文”,每个名字里都藏着时代的密码。

“兆丹”二字透着赤诚,既是英雄胸前勋章的底色,也是天边破晓的曙光。

后来有档案记载,主席还特意叮嘱这位英雄要学文化,可惜速成中学没办多久,苏兆丹最终在太原砖瓦厂默默干到退休。

当年被改名的何止一个炮兵,延安时期主席见着朱慧就说“仲丽不如重理”,遇到没名字的小战士当场赐名“旭东”。

这些看似随意的谈笑里,藏着改天换地的气魄,就像他给毛岸英改名“杨永福”送去上海,又默许儿子用“刘永福”的化名奔赴朝鲜,每个名字都是时代的切片。

那些被改写的人生轨迹,最终都汇进了历史的长河。

五十年后“寻找英雄”的活动找到苏兆丹时,老人正在太原城郊晒着太阳,记者举着录音笔问当年事,他只摆摆手说早记不清了。

倒是街坊邻居还管他叫“小吊蛋”,仿佛那个在怀仁堂被赋予新名字的年轻人,始终是砖窑边上蹿下跳的野小子。

或许在老人心里,比起“兆丹”这个响亮的大名,还是爹娘喊了一辈子的土名儿更透着亲热。

历史有时候就藏在这样的细节里,当我们在档案里看到“苏兆丹”三个字,看到的不仅是一个英雄的新名字,更是一个民族在辞旧迎新时的手势。

那些被时代擦亮的名字,最终都成了星河里的星辰,默默注视着后来人。