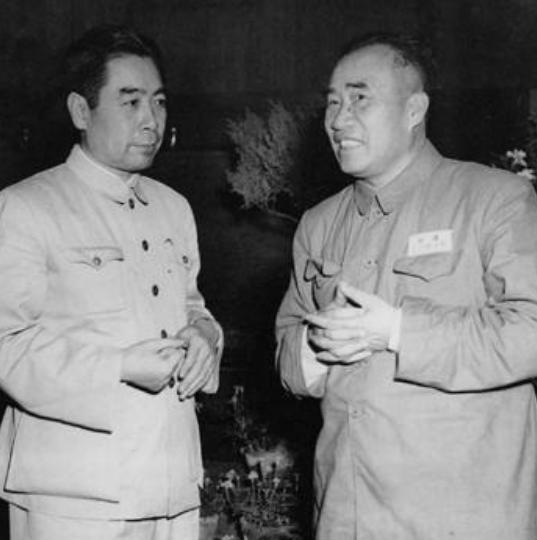

江西籍资历最老的开国上将,他请毛主席吃了一顿饭,主席记了40年 “名单上怎么没有陈奇涵?”1969年4月,北京人民大会堂里,毛主席皱着眉头抬头发问。工作人员愣住,现场顿时安静——九大代表数以千计,主席却一眼扫出少了老战友的名字。 那年春天的北京风里还带着寒意。毛主席随即批示:“陈奇涵同志似宜考虑”,并在中央委员推选时当众补充一句:“赣南农运的一面旗帜,不能丢。”一句话,让半个会场的目光落到这位久居幕后、头发花白的上将身上。 会场休息时,毛主席忽然提起一桩四十年前的小事,“他请我吃过一条鱼,我到现在都记得味道。”老同志们围坐一圈,竖起耳朵。主席笑着摆手,“不是山珍海味,就是草鱼,米粉一裹,下锅蒸,旁边四碟小菜。”听到这儿,几位年轻代表交换了一个“就这?”的眼神,却没人敢插嘴。 时间倒拨到1929年春。红四军辗转来到兴国,刚进县城就被一道“粉蒸鱼”味勾住。陈奇涵把毛委员迎进农户土墙屋,桌子上放着一屉热腾腾的大草鱼,周围四只小碟:花生米、笋炒肉、雪豆、炒鸡蛋。毛主席筷子一落,辣香扑鼻,细白米粉包着鱼肉透着油光。他抬头问:“兴国特色?”老乡摇头:“家常便饭。”陈奇涵在旁边提议,“不如给它取个名?”毛主席端着碗比划,“大团圆像月亮,四碟小菜像星星,不如叫‘四星望月’。”众人一乐,这个名字就这么传了下来。 为什么主席对那顿饭念念不忘?原因不只是味道。那时的赣南缺粮少盐,能捞到一条三斤草鱼并不容易。陈奇涵强撑着不让红军吃苦,挨家挨户筹粮,还掏出自家藏的十几块银元。毛主席心里有数,亲手在账本上记下:“鱼一条、银元若干,皆非公物,须如数入账。” 说到这里,得先交代陈奇涵的来路。1897年,他出生在兴国坝南区竹坝村。家里并不富裕,读完中学就和几个同学在祠堂办私塾,不收学费。五四运动的风吹到江西,他跑到云南讲武堂韶关分校,扔掉粉笔改握钢枪。三年后,广州革命沸腾,他受命担任警卫军讲武堂区队长,再后来出现在黄埔军校教官名单中。 在黄埔,他接触到孙炳文、周恩来,也第一次和毛泽东长谈。1926年,刚过而立,陈奇涵便回到赣南,秘密建立党组织,点燃第一把农民武装的星火。毛主席后来评价:“赣南农民运动,陈奇涵开头最早。” 兴国暴动、赣南苏区创建,陈奇涵都冲在最前面。军粮紧缺,他硬是把自家祖坟旁两亩水田让给红军种水稻;枪械短缺,他带队夜袭盐运船,换回一批汉阳造。扩红时,全县二十三万人,八万人参军,这是当时中央苏区的最高占比。毛主席在会议上按着桌子直夸:“第一等工作!” 1930年秋,红四军整编,陈奇涵出任参谋长。战斗间隙,他总惦记后方保障。有一次部队缺药,他把缴获的银元绑在腰间,冒险穿越封锁线到会昌买磺胺。有人劝他:“让警卫去。”他摇头:“参谋长破不破封锁,士气全看这一趟。”这份胆与细心,让人服气。 1934年7月,毛主席与陈奇涵赴长胜县铲田区做社会调查。老乡从灶口划出一块木板当饭桌,结账时毛主席坚持付费,收条至今在瑞金纪念馆保存,落款“经手人 陈奇涵”。一元八角,换来的是党纪军纪的公正。 抗战全面爆发,他被调到延安担任总参谋部教育局局长,专抓骨干培训。课间他常拍着桌子对学员说:“枪法准不准,最终得看政治。”这种又硬又直的教导法子,在新四军里颇有口碑。 解放战争时,他先在吉林东满军区任副司令,后转东北军区参谋长。林彪打辽沈,把地图摊在桌上问他:“扎在哪儿能截断锦州?”陈奇涵拿铅笔圈了大虎山,“山脊不到百米高度,却能封住辽西走廊。”后来事实证明,这一圈至关重要。 建国后授衔,他被定为上将,同时兼任解放军军事法院院长,之后又任最高人民法院副院长,是57名上将里唯一一位军法老总。有人打趣:“你是带枪的法官。”他笑而不答,仍穿那件洗得发白的旧军装。 说到家风,他更是不含糊。侄子陈毓华原本在县城小饭馆掌勺,被人相中调进南昌宾馆。有人想再往上扶一把,陈奇涵立即摁下:“毓华会炒菜,不会管干部,你们别害他。”后来周总理、朱总司令路过南昌也尝过他的菜,主动称赞:“是手艺,不是关系。”这事在部队传得很快,官兵都说陈老总“刀口向外,不占一分光”。 家里贴着三条规矩:公家有的自家能买;谁敢贪污,别回门;任何人想借我的名字占便宜,立刻滚蛋。规矩简短,却管了一个家族几十年。 1981年冬天,陈奇涵病逝于北京医院,享年八十四岁。噩耗传到兴国,县里的老人记得那条草鱼,更记得他办学、借粮、扩红的日子。当地有人感慨:“要是没有陈奇涵,兴国的红色火种未必烧得这么旺。” 毛主席在九大上的那句“陈奇涵同志似宜考虑”流传至今。一条鱼,一个菜名,一份收据,一张点将名单——看似零碎,却拼成了这位江西老上将的全部生涯:从当年的粉蒸鱼香,到庄严的军法审判席,时间跨越四十年,初心未改。