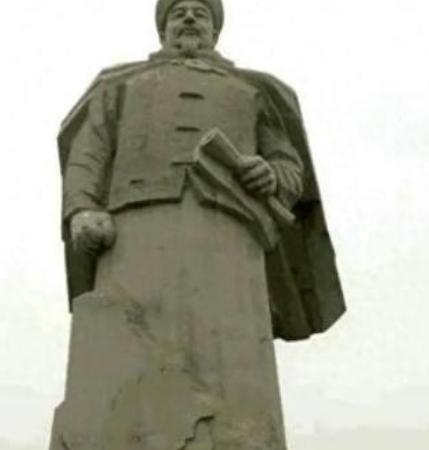

1885年,74岁左宗棠去世,消息传来,慈禧如闻晴天霹雳,好半天才回过神来,说:“准奏左爱卿生前遗愿,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在清朝那个风雨飘摇的岁月,有一个名字在人们口中流传至今,他不是皇亲国戚,也不是一帆风顺的状元郎,他出身寒门,曾靠种地养家糊口,却最终成为晚清最硬的一道防线,他就是左宗棠。 他出生在湖南湘阴,家里穷得叮当响,父亲是个读书人,靠教私塾维持生活,家中兄弟姐妹多,吃饭都成问题,然而贫困并没有压垮他,反而激起了他一股不服输的劲头,小时候他聪明好学,读书特别快,小小年纪就能背诵经书,十几岁时,他在地方考试中拔得头筹,乡里人都说这孩子将来有出息。 但命运并没有因此开绿灯,父母相继去世,他不得不辍学养家,后来虽然中举,却三次进京考试都没考中,眼看仕途无望,他没有一蹶不振,而是回家种地,他买了块地,建了个庄子,一边种田,一边写书,还引进了新品种茶叶,带着乡亲们一起种,日子虽然清苦,但他心里一直没放下那份家国情怀。 一次偶然的机会,他听说林则徐被贬到了长沙,便主动前去拜访,两人一见如故,谈了一夜,林则徐被他的见识折服,临走前把手头整理的新疆资料都交给了他,并向朝廷推荐了这个有才华的年轻人。 这次相识成为他命运的转折,不久后,太平天国起义爆发,湖南一带战火连连,长沙城岌岌可危,当地官员听说有个“能人”在湘阴种地,便三次登门请他出山,他接下任务后迅速整顿军队,组织防御,带着军民坚守三个月,硬是把围城的敌军拖了下去,这一仗打出了他的名声,也让他真正踏入了军事与政治舞台。 随后几年,他随湘军转战南北,平定了太平天国的余部,又被派到陕甘一带处理动乱,他办事雷厉风行,不仅擅长打仗,还懂得如何安抚民心,整顿地方,深得百姓拥戴。 到了七十年代,清政府面临一大难题,西北边疆的新疆地区,被阿古柏一伙人占据,背后还有英俄的影子,朝廷内部争议激烈,有人主张集中力量守海疆,有人认为边地不值得费力,左宗棠在这场争论中态度鲜明,他认为边疆一旦失守,后果将不堪设想,他写了多份奏章,言辞恳切,最终打动了当时的统治者。 于是,年过六旬的他被任命为钦差大臣,统领大军西征,他带着几十年的经验和一腔热血,率军开赴西北,踏上了这场艰苦卓绝的征战,那是一段连现代人听了都会动容的岁月。 西征的路途异常艰难,士兵们必须穿过浩瀚沙漠,供给困难,水源稀少,环境恶劣,他亲自部署后勤,修建粮台,开凿水渠,确保军队不断粮,战术上,他采取“先北后南”的策略,层层推进,稳扎稳打,他麾下的将领如刘锦棠、金顺等人表现出色,几次重大战役都赢得漂亮。 三年时间,他的军队几乎收复了新疆全境,阿古柏兵败自尽,残部四散而逃,左宗棠没有就此停下,他继续建议朝廷设省管理,使这片土地真正纳入国家治理体系,几年之后,新疆正式建省,成为清朝版图中不可分割的一部分,这一决定极大地增强了中央对边疆的控制,影响深远。 除了战场上的胜利,他在治理上也有独到之处,他提倡屯田,鼓励移民,发展农业,为长期稳定打下基础,他并不是仅靠武力征服,而是用制度和民生巩固成果。 正当他在西北取得辉煌战绩时,东南沿海又起波澜,法国人染指越南,清政府态度摇摆不定,他主张强硬应对,希望亲自率军出征,但朝廷内部却倾向谈判,最终派出的部队在海上遭遇惨败,他对此大为失望,心中郁结难解。 晚年时期,他身体每况愈下,却仍关心国家大事,即使躺在病榻上,也不忘上奏建议设立海防机构,并把福建巡抚迁往台湾,以加强对海疆的管控,这些建议直到他临终前才被采纳,成为他留给后人的最后嘱托。 1885年,他在福州病逝,享年七十三岁,他的去世引起朝野震动,慈禧太后亲自下令追赠高位,沿途百姓自发为他送行,灵柩返回家乡时,无数人夹道跪拜,哭声不绝,他一生为国为民,赢得了真正的民心。 在新疆,人们将他当年种下的柳树称为“左公柳”,以纪念这位为边疆流尽心血的老将军,在湖南,他的墓地旁至今有人世代守护,默默传承着那份敬仰。 他没有留下多少华丽的辞藻,却用一生践行了“国家兴亡,匹夫有责”的信念,他的坚韧、他的远见、他的担当,成为那个动荡时代里最亮眼的存在。 若说晚清还有希望,那份希望曾被一个湖南老头扛在肩上,穿过黄沙万里,他未能阻止大清的颓势,却在黑暗中点燃了一束光,照亮了一个民族对土地与尊严的坚持。 信息来源:《清史稿·左宗棠传》《光绪朝朱批奏折》《台湾通史》