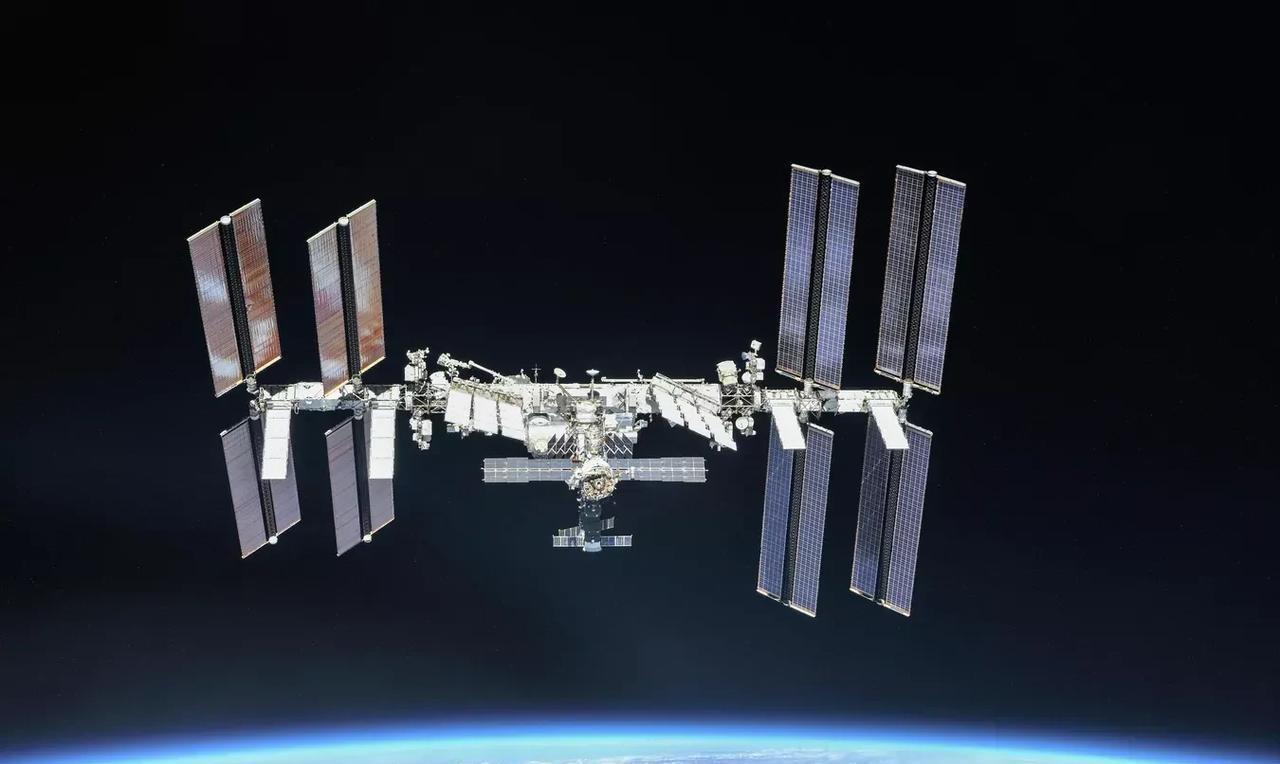

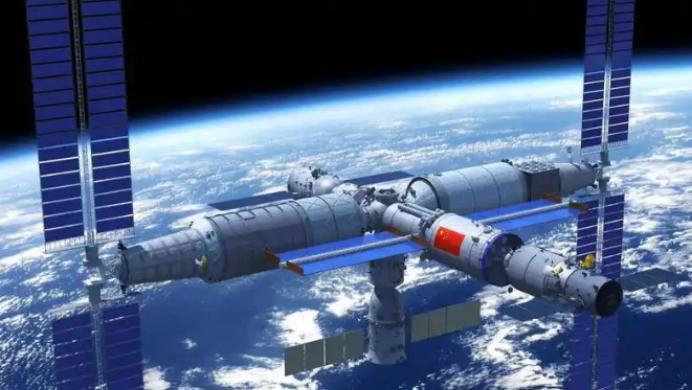

俄确定国际空间站即将坠毁,美国换赛道,中国空间站已经落后了?俄罗斯航天集团总裁巴卡诺夫 7 月 29 日宣布,国际空间站的退役方案已经敲定:2028 年启动脱轨准备,预计 2030 年受控坠入南太平洋。 国际空间站的退役其实早有预兆,这个 1998 年发射的庞然大物,设计寿命原本只有 15 年,如今已经超期服役近 10 年。 近年来,空间站频繁出现漏气、设备老化等问题。2024 年监测显示,每天有超过 1 公斤的空气泄漏,部分舱段甚至出现裂缝。 美国航天局报告指出,空间站上 588 个部件超期服役,维修成本越来越高。 更麻烦的是,美俄在延长服役时间上存在分歧,俄罗斯坚持 2028 年退出,而美国希望撑到 2030 年。这种内耗让国际空间站的命运愈发飘摇。 面对国际空间站的暮年,美国选择了一条截然不同的道路。NASA 全力推进 “阿尔忒弥斯” 载人登月计划,目标是在 2028 年前后将宇航员送上月球南极,并建立 “月球门户”(Gateway)轨道站。 这个项目的核心是打造一个环绕月球的中转站,为未来火星任务打基础。然而,阿尔忒弥斯计划进展并不顺利。 2024 年,NASA 宣布将载人绕月飞行和登月任务分别推迟两年,原因包括 “猎户座” 飞船技术缺陷、“太空发射系统” 火箭研制滞后,以及新一代宇航服设计失败。 更尴尬的是,2025 年美国政府提出削减 NASA 预算 24%,直接威胁到 Gateway 项目的生存。 就在美国为月球门户焦头烂额时,中国空间站却交出了一份亮眼的成绩单。2022 年完成 T 字基本构型的天宫空间站,目前已常态化开展载人任务,三名航天员长期驻留。 空间站配置了 20 余个舱内科学实验柜和 3 个舱外暴露平台,开展了包括空间生命科学、微重力物理、地球观测等 180 余项实验。 例如,中国在国际上首次实现水稻 “从种子到种子” 的全生命周期空间培育,还完成了斑马鱼太空产卵实验,创下脊椎动物太空存活 43 天的世界纪录。 这些成果不仅证明了中国空间站的科研能力,也为未来太空农业和生态系统建设提供了关键数据。 更值得关注的是,中国在深空探索上的布局远比美国深远。2024 年,中国与俄罗斯联合提出建设国际月球科研站(ILRS),计划在 2030 年前后完成月球轨道站和月面基地的基础布局。 相比之下,美国的 Gateway 只是一个简单的轨道平台,而 ILRS 是一个集科研、资源利用、长期驻留于一体的综合系统。 按照中国国家航天局的规划,2026 年嫦娥七号将执行月球极区着陆任务,2028 年嫦娥八号将验证原位资源利用技术,2035 年左右建成月球科研站基本型。 这种 “地月双空间站” 的格局,正在重塑全球太空探索的版图。 当然,中国空间站也面临挑战。与国际空间站相比,天宫的规模较小,总重量约 60 吨,而国际空间站超过 400 吨。 不过,中国空间站的科研效率更高,科学实验设备占比和供电支持率均优于国际空间站。更重要的是,中国空间站从设计到建造完全自主可控,关键核心元器件 100% 国产化,这在国际航天合作中显得尤为珍贵。 反观国际空间站,多国合作的复杂性早已暴露无遗。欧洲航天局局长曾公开批评,各国在运输策略上缺乏协调,导致空间站陷入 “无政府状态”。这种内耗,或许正是国际空间站走向终结的重要原因。 回到最初的问题:中国空间站真的落后了吗?答案显然是否定的。当国际空间站在老化和争吵中走向终点,中国空间站正以稳定的姿态成为近地轨道的 “孤独守望者”。 美国虽然在月球赛道上先行一步,但其阿尔忒弥斯计划受制于技术瓶颈和政治波动,前景并不明朗。而中国不仅在空间站运营上积累了丰富经验,更在月球探索上展现出系统性的战略布局。 或许,这场太空竞赛的真正转折点,不在于谁飞得更高更远,而在于谁能更稳健地实现长期目标。当 2030 年国际空间站坠入南太平洋时,中国空间站可能正在月球轨道上书写新的篇章。