1975年,西德总理施密特站在毛主席病榻前,开口就是一句:“欧洲必须联合起来,抗衡苏联与美国。”毛主席睁开眼,语气平淡却直中要害:“欧洲分裂,是骨子里的事。”这一句话,让施密特沉默很久。他远道而来,为的就是听听毛主席对世界格局的判断,结果毛主席直接否了他的主张,还预言美国早晚也要出大问题。

1975年的春天,北京还带着几分寒意,西德总理赫尔穆特·施密特的专机悄然降落在首都机场。

这次访问没有红毯和仪仗队,甚至连官方通报都寥寥数语,冷战铁幕下的欧洲政治家踏上中国土地,本身就带着试探与博弈的意味。

施密特随身公文包里装着厚厚的分析报告,其中一页用红笔圈出重点, 毛泽东如何看苏联的扩张?欧洲能否成为美苏之外的第三极?

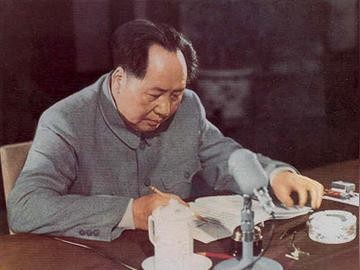

病房里的消毒水味被窗外玉兰花香冲淡了些,82岁的毛泽东靠在床头,护士刚换完输液瓶。

他手里攥着当天的《参考消息》,头版头条是越南战场的最新动态。

施密特进门时注意到,这位传奇领袖的目光依然锐利,像能穿透历史迷雾的探照灯。

两人握手时,毛泽东的掌心温度比预期要高,仿佛病榻囚禁不住那股灼热的思想能量。

“欧洲必须联合起来,抗衡苏联与美国。”施密特刚落座就抛出酝酿已久的主张,他特意用了“抗衡”而非“制衡”,这个细微差别让翻译停顿了半秒。

房间里突然安静得能听见心电图仪的滴答声,毛泽东把报纸折成方块放在膝头,抬眼时眼角的皱纹堆叠成深邃的沟壑。

“欧洲分裂,是骨子里的事。”这句话像手术刀划开黄油,直接剖开欧洲千年来的文化断层线,拉丁与日耳曼的对抗,新教与天主教的撕裂,大陆与岛国的角力。

施密特摩挲着茶杯的手指顿住了,他想起临行前法国总统吉斯卡尔的警告:“别指望中国人会附和我们的欧洲梦”。

此刻毛泽东的论断更残酷,不是不愿联合,而是基因里刻着分裂密码。

柏林墙才筑起十四年,西欧各国还在为农产品补贴吵得面红耳赤,希腊和土耳其因塞浦路斯问题剑拔弩张,所谓“欧洲一体化”,在东方哲人眼里或许像孩童搭的积木城堡。

毛泽东示意秘书拉开窗帘,四月的阳光斜照在墙上的世界地图,他谈起1946年丘吉尔的“铁幕演说”,指出英美当年刻意维持欧洲均势的策略,如今被美国自己打破。

“你们德国人最清楚,马歇尔计划给的糖衣里裹着什么。”这话戳中施密特的隐痛,西德驻着二十万美军,波恩政府连货币政策的自主权都有限。

话题转向苏联时,毛泽东突然咳嗽起来,护士急忙递上中药汤剂,他推开药碗,用沙哑的声音说:“北极熊吃饱了会打盹,饿急了才咬人。”

在场人都听懂了隐喻,勃列日涅夫的扩张主义本质是防御性恐慌,施密特后来在回忆录里写道,这个判断比中情局万字报告更精辟,当时苏联GDP的17%都填进了军备竞赛的无底洞。

最让西德总理震惊的是毛泽东对美国命运的预言,老人从床头柜取出本英文杂志,指着底特律汽车工人罢工的新闻:“帝国长堤毁于蚁穴。”

他列举了美元与黄金脱钩、水门事件、越战泥潭三大征兆,认为美利坚的系统性危机不是会不会来,而是何时爆发。

八年后美国制造业外迁潮开启,四十年后国会山骚乱震惊世界,这些都在那次谈话的射程之内。 会谈超时了四十五分钟,施密特离开时,毛泽东让工作人员送他两样礼物:一盒黄山毛峰,一套线装《资治通鉴》。

茶叶是外交礼节,史书却暗藏机锋,在1362年前的中国分裂年代,北魏谋士崔浩说过:“合久必分,分久必合,非人力可强为。”

回程的专机上,施密特反复咀嚼这句话,最终在演讲稿里删掉了“欧洲联邦”的激进表述。

那年秋天,毛泽东会见了另一位欧洲客人,英国前首相希思。谈到欧共体时他再次犀利发问:“你们真愿意把海军交给德国人指挥?”

历史给出了答案,2016年英国脱欧公投时,支持率最高的宣传标语正是“拿回控制权”。

而今天欧盟内部,波兰与匈牙利的法律争端、南欧与北欧的经济鸿沟,仍在印证那个病榻上的预言,有些分裂不在疆界,而在人心。

半个世纪后再看这场对话,表面是地缘战略博弈,内核却是文明基因的冷酷解剖。

毛泽东的厉害之处,在于他看透了国际关系的表皮之下,永远奔流着历史的血脉。

当施密特们幻想用条约和货币缝合欧洲时,老人早已看穿,莎士比亚笔下的哈姆雷特诅咒,从威斯特伐利亚和约签到现在,从来就没真正解开过。