1864年,曾国藩两江总督,浑身长满牛皮癣,天下名医排着队给他看牛皮癣,最后也没看好。那时候没有激素,没有抗癌药,没有生物针,没有免疫抑制剂,没有照光,最多也就是用一些寒凉中药压制。

在同治十一年二月初四的南京城,两江总督府弥漫着药味与墨香。

62岁的曾国藩侧卧病榻,枯瘦的手指在奏折上颤抖,每写一字,后背便渗出脓血。

水晶石压着瘙痒的左腿,玛瑙水浸着昏盲的右眼。

这位拖着溃烂皮囊的老人,此刻正批阅人生最后一份公文,三日后,他将在此长眠,留给世人的却是“千古完人”的神话。

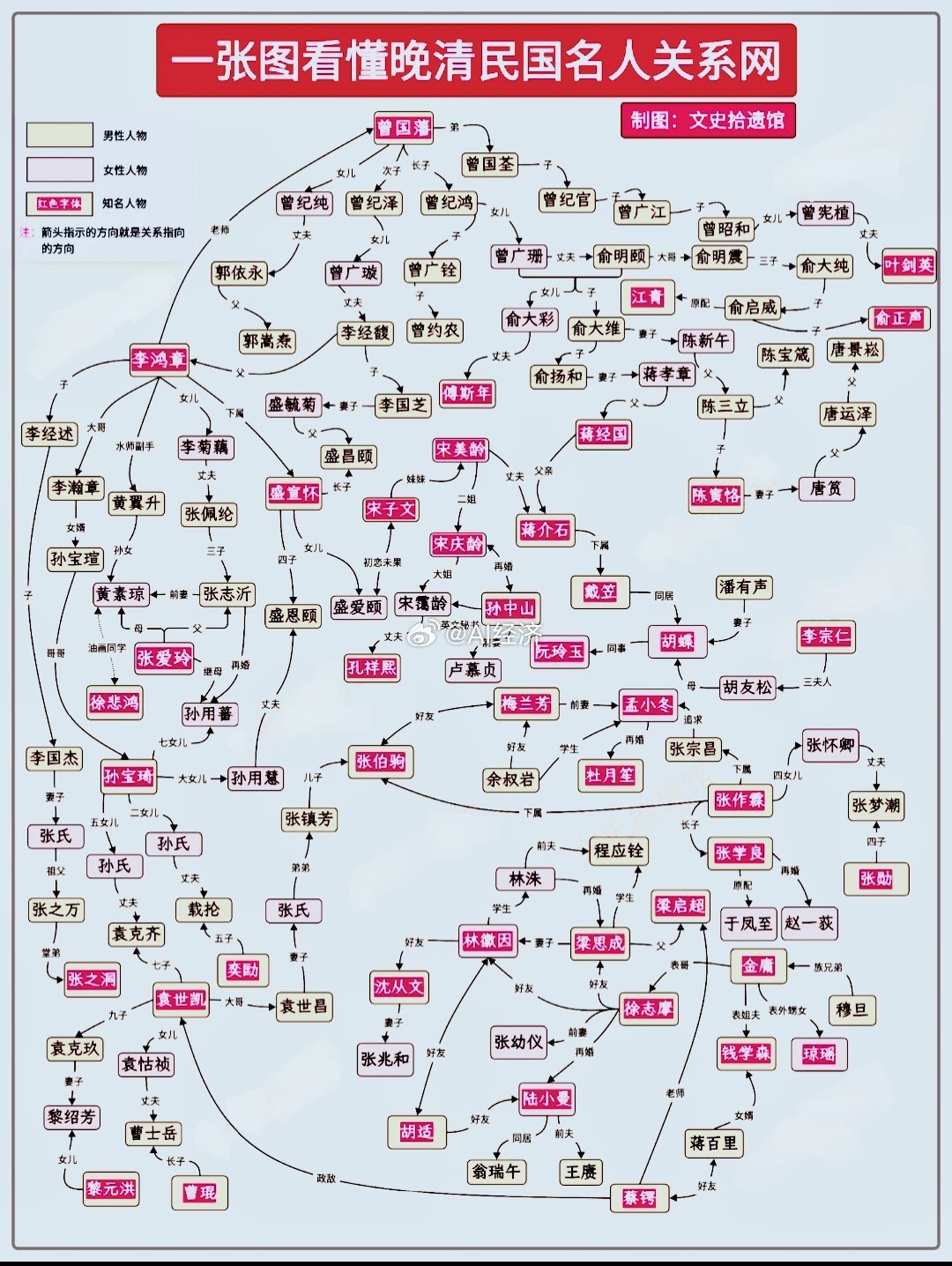

曾国藩作为晚清中兴四大名臣之首,其人生呈现多重悖论,以书生掌兵却缔造湘军,镇压太平天国时显曾剃头之酷烈,却又在《家书》中谆谆教诲"勤俭持家"的儒家伦理。

之后还推行洋务创办安庆内军械所首开近代军工,却始终恪守程朱理学,临终仍嘱子孙"慎独主敬。

他的一生可以说清正廉洁,但是却被一种皮肤病折磨一生。

在嘉庆十六年冬夜,湖南湘乡曾宅。

曾玉屏梦见巨蟒盘桓入院,惊醒时恰逢长孙降生。

而这个被命名为“国藩”的婴孩,周身布满蛇鳞状皮癣。

少年时的癣疾尚算温顺,待他28岁考中进士入翰林院,病症猛然露出獠牙,熬夜苦读诱发首次咯血,同僚戏称他“纸糊的翰林”。

之后的皮肤病在道光二十五年全面爆发。

不管是太医,还是民间草医生,不管是内服还是外服的药都试了个遍,苦是没少吃,但是一点效果也没有,渐渐的他自己他放弃了。

35岁的曾国藩头面遍布大者如钱,小者如豆的白斑,严重时斑驳陆离,连早朝都上不了。

为遮掩溃烂的皮肤,即使是在盛夏也要穿着高领官服。

瘙痒发作时,他躲在值房用铜尺抵住后背,抓挠声混着墨块研磨声,成为翰林院独特的晨曲。

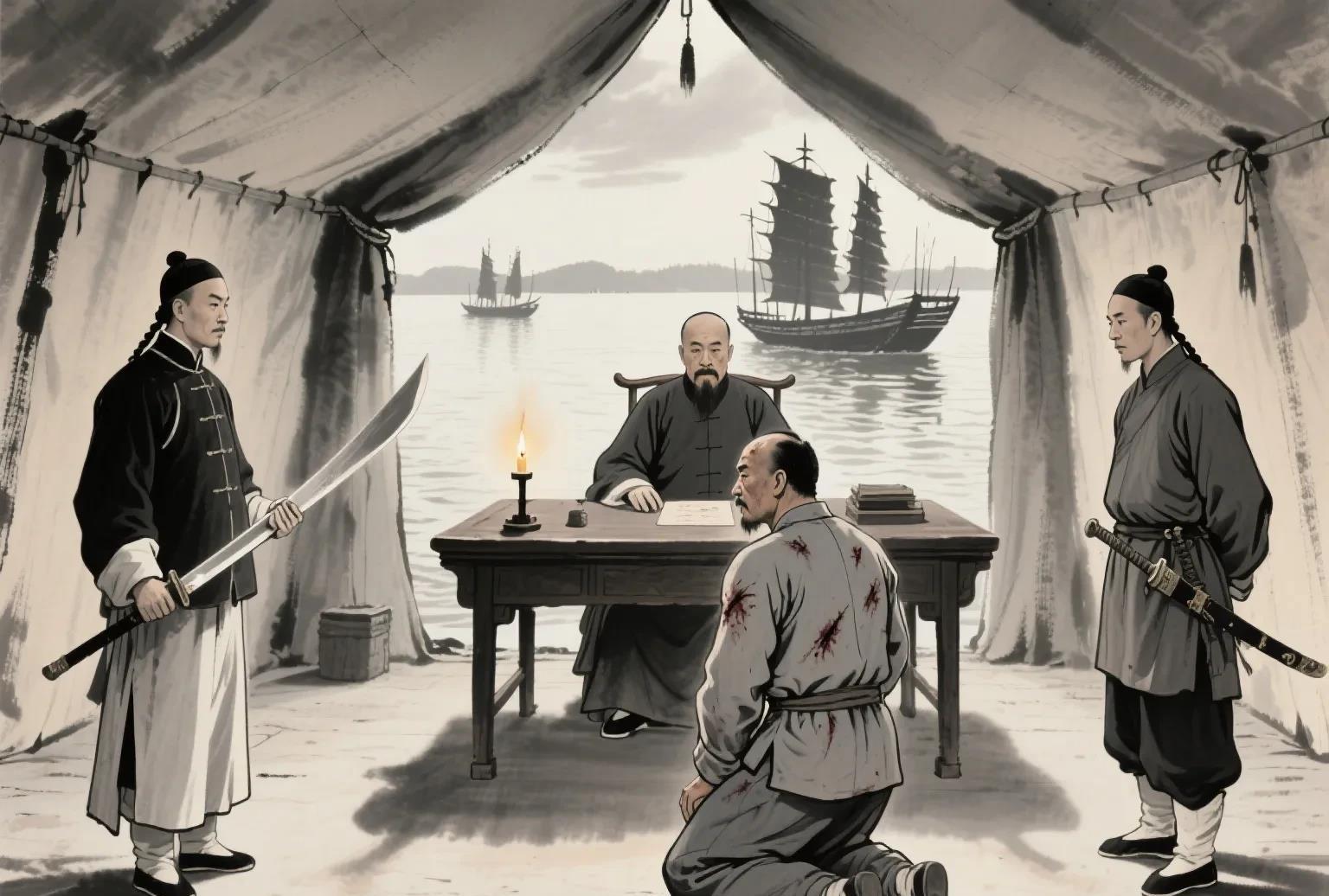

在咸丰三年组建湘军时,牛皮癣已蔓延至全身。

当安庆战役最焦灼时,中军帐里常现诡异一幕,主帅赤裸上身伏案疾书,侍从举灯照亮他血痕交错的后背,抓挠溃烂的皮肤黏着内衣,每次更衣都像剥皮酷刑。

而皮肤病不是最致命的,更致命的是由牛皮癣带来的失眠与眼疾。

在她四十五岁后,他每夜仅睡两刻钟,凌晨枯坐等天亮成了常态。

作战地图在他眼中渐成模糊色块,为辨清“天京合围图”,他整夜将脸贴在油灯前,睫毛数次被火苗燎焦。

将士们只见主帅彻夜燃灯的帐篷,却不知灯下那双充血的眼睛,正淌着混有皮屑的脓水。

而面对这具“千疮百孔”的躯体,曾国藩发明了独特的应对术。

笔锋镇痛法,每当奇痒钻心,他便狂写《道德经》,墨迹越凝重,痛感越麻痹。

南京城破前夕,他连续书写七小时,满地宣纸浸着抓挠滴落的血点。

再就是他晚年纳妾不为情欲,专司夜间抓痒。

总督府账本里“购玛瑙石十两”“水晶冰盆三件”的记载,比军费条目更显眼。

在给九弟的家书中,他总结出病痛辩证法,吾身可病,心不可病。

癣疾虽苦,较之民生多艰,何足道哉?

这种将肉体痛苦升华为精神养料的智慧,让他在最狼狈时仍保持威仪。

那次接见外国使臣,瘙痒突发致国书脱手,他俯身拾起时笑言,老树虬根,难免抖枝,化解了外交危机。

直到同治九年,疾病的终章与政治的绝唱同时降临。

处理天津教案时,曾国藩右眼完全失明,左眼视物“如隔薄雾”。

他强撑病体周旋于列强与暴民之间,最终背负“卖国贼”骂名黯然离场。

京城湖广会馆,那块刻着他进士功名的匾额被砸得粉碎。

人生的最后两年,牛皮癣吞噬了他最后完好的皮肤。

他的日记里满纸倦甚不治事,愧悔无成,与早年“立志自拔于流俗的豪言形成残酷对照。

当侍妾为他涂抹药膏时,惊觉老人后背已无完整肌肤,溃烂处深可见骨。

他却打趣,蟒蜕鳞方能化龙,吾蜕皮可成圣否?

临终前夜,曾国藩突然要求沐浴更衣。

当家人解开血痂黏结的里衣,赫然露出脊柱处新抓的十字伤口,这是他留给世界的最后印章。

颤抖的遗书墨迹斑驳,慎独则心安,主敬则身强,八字遗训混着皮肤碎屑,凝成晚清精神史上最沉重的刻痕。

送葬队伍行至长沙城外,沿途百姓抛洒的不是纸钱,而是治疗癣疾的楝树叶。

他们记得这位总督的特别,战马踏过的土地会建育婴堂,沾血的手帕用来包裹救济银。

当棺木入土时,有人看见一条青蛇游入湘江,似六十二年前曾玉屏梦中的巨蟒,终于卸甲归渊。

在南京总统府展厅里,陈列着曾国藩最后用过的水晶镇纸。

灯光下可见细微划痕,那是他瘙痒发作时无意识抓挠的印记。

旁边电子屏循环播放着全球银屑病日的宣传片,当现代医学将不死的癌症变为可控慢性病,这跨越时空的痛楚提醒我们,所有不能摧毁我们的苦难,终将成为照亮人间的火种。

如果他没有被这皮肤病缠身,如果他能咱多活几年,大清的也许就不会衰亡的那么快。

![慈禧:天道好轮回啊[并不简单]](http://image.uczzd.cn/15823917368718004970.jpg?id=0)