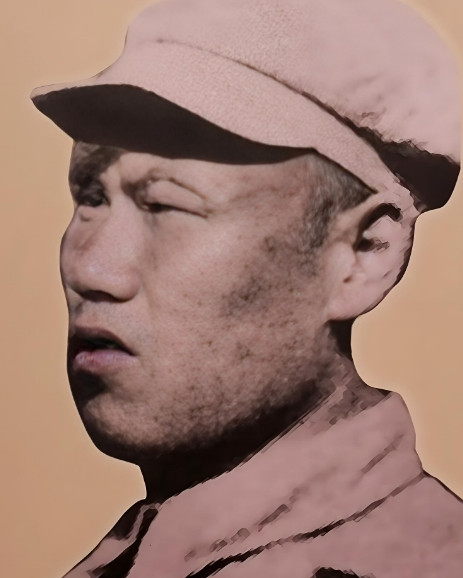

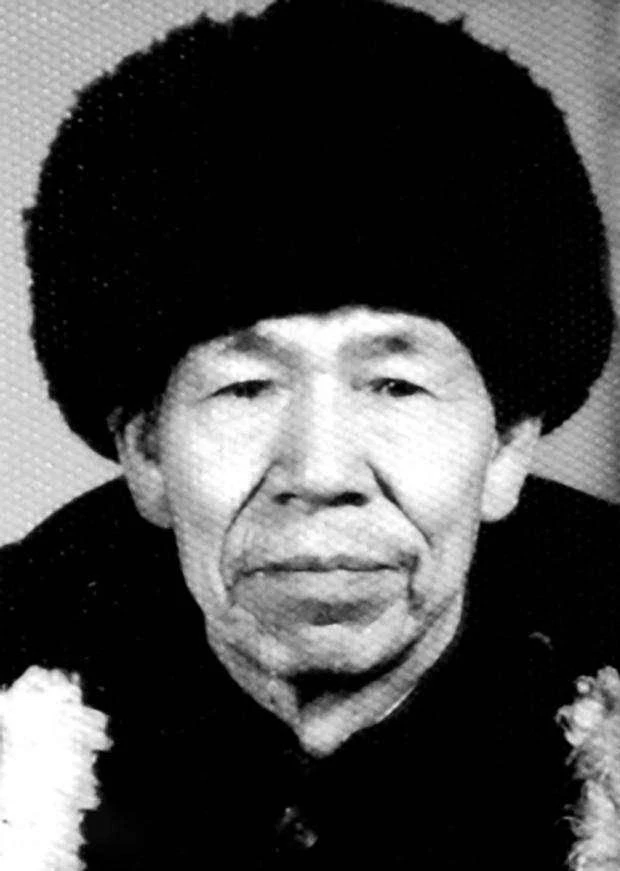

1951年,朝鲜战争中,7名弹尽粮绝的志愿军战士,被200名英军重重包围,就在这关键时刻,19岁的小战士用尽最后一丝力气,吹响了冲锋号,谁知,竟然吹去一个特等功 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1951年1月,朝鲜釜谷里南山,气温低至零下二十多度,志愿军第374团7连的任务,是在这片冻土上,死死挡住英国王牌部队第29旅的退路。 这本是一场实力极不对等的战斗,英军是配有坦克营和重炮的主力,装备和兵力都占绝对优势。 而7连的战士们刚抵达阵地,连工事都来不及挖,敌人的炮弹就砸了下来,炮火密集到战士们根本抬不起头,只能就地趴在弹坑里。 可没过膝盖的积雪混着泥水,很快浸透了棉衣,许多人甚至不是死于弹片,而是被活活冻僵在阵地上。 并且连续三昼夜的鏖战,一百多人的连队只剩下13个伤兵,援军却迟迟未到,白天是无休止的轰炸,晚上,英军又仗着夜视装备摸上来骚扰。 当炮弹的冲击波掀翻了连长,他也倒在雪中动弹不得,指挥系统随之中断,弹药几乎耗尽,机枪早已成了哑巴,阵地成了一盘散沙。 就在这时,山下传来坦克的轰鸣,大约两百名英军步兵在坦克掩护下展开队形,准备发起最后的总攻。 一个瘦小的身影匍匐着冲到连长身边,他是郑起,入伍不到两年的司号员,年仅19岁,连长用尽最后力气,把驳壳枪塞进他手里,指了指阵地的方向。 但郑起明白,自己成了这13个人里唯一能组织战斗的人,而他把幸存的12名战友喊到一起,将他们分成三组,勉强撑起一道防线,可问题很现实:没有子弹了,坦克的轰鸣声越来越近,没有子弹,就只能等死。 可郑起的目光扫过前方不足百米处的英军尸体堆,他没多想,冒着炮火,利用敌军冰冷的尸体作掩护,从他们身上搜刮弹药和手雷。 当他浑身挂满冰碴,满载而归时,幸存战士们的眼里又亮起了光,不过,这点弹药终究是杯水车薪,还能扣动扳机的,只剩下七个人。 直到天色渐晚,英军的耐心也已耗尽,准备发起最后冲锋,阵地上的幸存者们大多身负重伤,他们相互看了一眼,笑容里带着悲壮,然后默默拔出了刺刀。 就在这最后关头,郑起做了一个谁也想不到的决定,他举起了那把被弹片打穿、喇叭口已经变形的冲锋号,他站在山坡最高点,深吸一口气,用尽全身力气,吹出了一串急促、嘶哑又不成调的音符。 这本是他准备与战友共赴黄泉的决死信号,谁知,奇迹发生了,号声穿透风雪,在山谷间回荡,原本气势汹汹推进的英军集体愣住了,进攻的脚步明显迟疑。 这些装备精良的英国军人,压根听不懂这破号角在吹什么,但这并不妨碍他们自行脑补出一场大戏,他们判断,这必定是中国军队发起总攻的信号。 更要命的是,由于恐慌,无线电里甚至传来了“侧翼发现大批敌军”、“远处传来更多号声”的误报。 而恐惧像瘟疫一样蔓延开来,短短几分钟,英军的进攻队形就乱了套,士兵掉头后撤,坦克也因失去步兵掩护而仓皇转向。 就在敌人进退失据、阵脚大乱之际,志愿军的主力部队真的从侧后方杀了过来,溃退的英军一头撞上士气高昂的援军,顷刻间土崩瓦解,在阵地前留下了二百多具尸体。 当援军冲上高地时,那13名浴血奋战的战士都还在,他们或躺或坐,大多因失血过多而无法动弹,郑起靠在弹坑边,那把破损的军号还挂在胸前,嗓子已经发不出声音,战后,他荣立特等功,那把吹出奇迹的军号,也被送进了军事博物馆。 回过头看,那声被“误读”的号声,究竟是偶然的巧合,还是勇气激发出的必然,或许两者都是。 在绝境之中,支撑郑起和战友们的,是“阵地在,人就在”这份士兵最朴素的责任感,而那声嘶哑的号角之所以能退敌,也并非全凭运气。 它更像是一面镜子,映照出英军内心深处的紧张与恐惧,一个19岁青年在绝境中迸发的勇气,恰好击中了敌人最脆弱的神经,最终用一种匪夷所思的方式,逆转了战局。 【信源】中国军网——观文物 学军史丨7名战士坚守阵地,他用这把军号吓退敌军