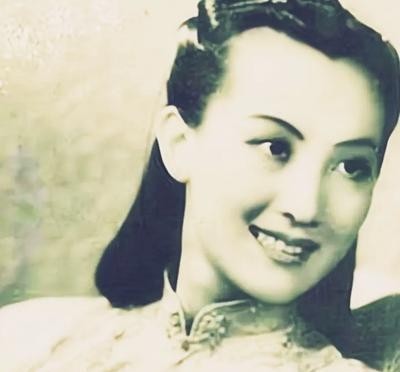

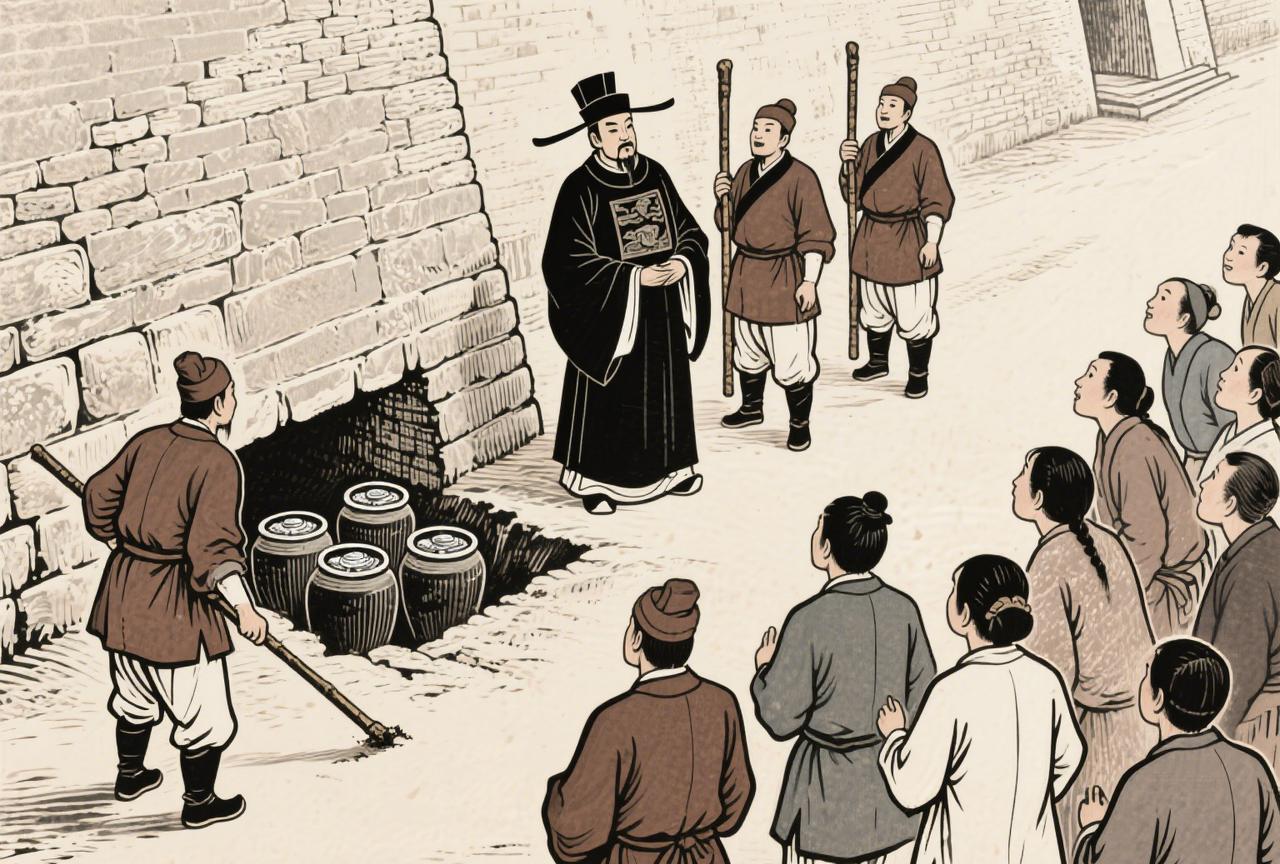

“政府欠我3万亿,”2011年,一个广东老人拿着一个“天价”欠条来到民政局,如果按照欠条上的借款还款,连本带利竟然高达3万亿,这是怎么回事呢?国家怎么会欠老人这么多钱呢? 梁诗伟这个老人,生活在广东江门市蓬江区棠下镇大井头村,是个低保户,日子过得紧巴巴的。他父亲梁鸿文,早年家境贫寒,被人贩子卖到美国当苦力,干的是修铁路、挖金矿那种高强度活儿,条件差到极点,很多同乡都撑不住倒下了。梁鸿文运气还行,碰上个富商,慢慢从打杂学起生意,攒了笔钱,成了小老板。后来在美国待了58年,混出点名堂,思乡心切,就带着所有积蓄回国。回到村里,他买了大片田地,盖了豪宅,还娶了六房姨太,前两房早逝,三姨太鸿文三姐成了实际管家。她聪明能干,把家业打理得井井有条,梁鸿文80岁时得子,就是梁诗伟,不过他是六姨太生的,按旧习俗过继给三姨太抚养。梁鸿文1941年去世后,三姨太一人扛起梁家,面对日寇骚扰和家族内斗,硬是守住了财产。抗日时期,她女儿梁月娇加入游击队,这激发了她支持抗战的热情,常捐粮捐钱给新鹤人民抗日游击队。游击队缺补给时,她借出白米、大洋和金条,队长李兆培坚持打下欠条,承诺胜利后由县政府偿还。梁家那时是当地首富,但借钱也冒着风险,一旦被发现就可能家破人亡。 2009年,梁诗伟修缮祖屋时,先翻出一张小欠条,写着借鸿文三姐60斤白米,约定抗战胜利后按每年一倍偿还。他拿着去民政局,政府核实后,确认是真实历史欠款,虽已时过境迁,但出于认可梁家贡献,给了2万元补偿。这笔钱让他改善了点生活,但没多久就花光了。两年后,2011年,他又在房梁首饰盒里找到第二张欠条,日期是民国33年12月29日,由李兆培写下,借38石70斤白米、5000大洋、8根一两金条,利息二分,偿还期限20年。老人算了算,按复合利息和物价折算,总额竟达3万多亿,相当于当时国家财政收入的五分之一。他觉得这是正当权益,又去民政局要求偿还。工作人员一看数字就傻眼了,这不是小数目,赶紧上报。媒体报道后,全网炸锅,有人说必须还,体现信用;有人质疑真假,觉得夸张。政府调查发现,欠条确实出自抗日游击队,梁月娇和游击队员回忆也印证了借钱事实。但欠条约定20年到期,到1964年已失效,现行法律不保护超期债务,加上利息计算涉嫌高利贷,超出合理范围。 政府请来历史专家和经济学者讨论,确认欠条真实性,但还款义务已过期。专家查档案,李兆培是真实中队长,已故;其手下指导员廖健妻子简惠娴在世,她回忆鸿文三姐确实慷慨借物,游击队当时急需补给。梁诗伟姐姐梁仙笑也作证,母亲常援助队伍。尽管如此,3万亿远超实际价值,当年5000大洋约值500万人民币,加上金条和大米,总本金几百万。政府不愿置之不理,怕影响公众信心,但也不能全额支付。最后,决定不偿还天价利息,只给老人一些慰问金,金额没公开,但够他修屋过日子。梁诗伟接受了,继续领低保,住在村里老屋。事件曝光后,社会议论纷纷,有人赞扬政府讲信用,兑现部分补偿;有人觉得老人太贪,忽略历史语境。梁家后人没再追讨,欠条存档成文物。历史债务不是简单算账,得结合时代背景和法律。