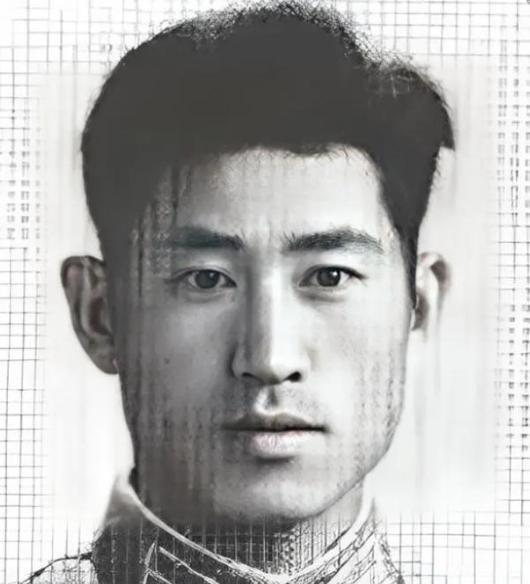

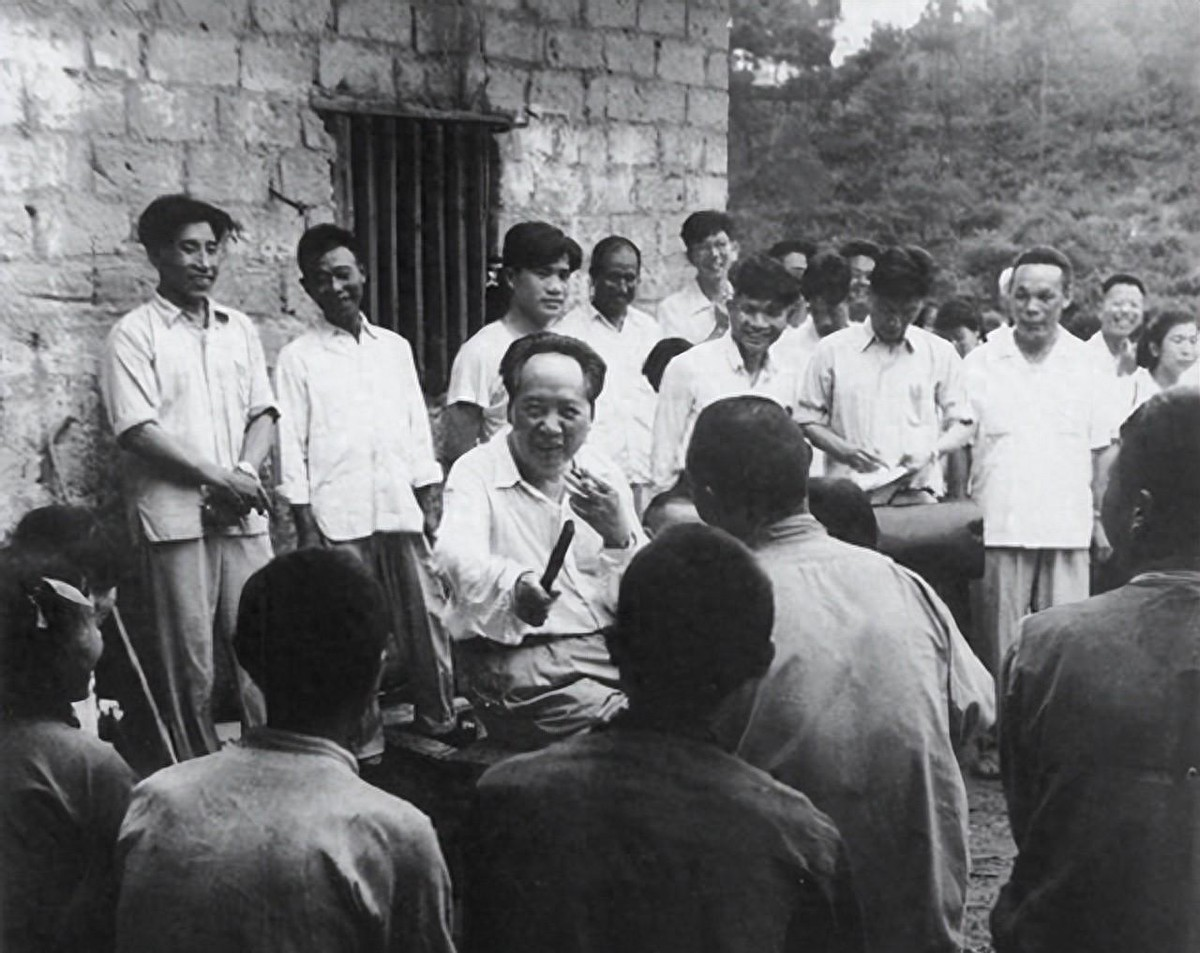

1976年,毛主席逝世前,叮嘱女儿李讷:你以后一定要去见徐龙才一面,但直到20年后,李讷才找到徐龙才! 1976年,毛主席在临终前将他的最后心愿托付给了李讷,“你以后一定要去见徐龙才一面。”这句话被深深镌刻在李讷的心中,成了她日后生活中一个难以释怀的谜团。 毛主席的叮嘱如此简短,却蕴含着深刻的情感,而这个名字——徐龙才,迅速在李讷的心中占据了重要的位置。 徐龙才并不是一个广为人知的名字,他是毛主席身边的贴身警卫员之一,陪伴主席度过了无数风风雨雨,作为一名普通的警卫员,徐龙才无声地守护着毛主席,始终默默奉献着自己的一份忠诚。 虽然他并没有显赫的功绩,也没有刻意去炫耀自己的身份,但他在毛主席心中的位置却是无可替代的,毛主席对徐龙才的信任和依赖,甚至在他生命的最后阶段依旧没有改变,正因为如此,他才会在临终时特别叮嘱李讷去见一见这个曾在自己身边默默奉献的老警卫。 李讷对这个名字的认识并不深,她年幼时并未特别关注父亲的生活,也未曾在意过那些围绕在父亲身边的人,父亲在她的眼中是一个伟大的国家领袖,而徐龙才则只是其中的一名普通工作人员。 直到毛主席的身体逐渐衰弱,李讷才开始意识到父亲和徐龙才之间的特殊关系,毛主席在生命的最后几年,曾多次提到这个名字,几乎没有过长篇大论,但每次提起,李讷总能感受到父亲内心那份不同寻常的情感依托。 父亲去世后,李讷开始认真思考父亲的遗嘱,她知道,这份叮嘱不仅仅是对徐龙才的一次简单会面,更是一份情感的延续,毛主席希望她能见到这个老警卫员,见证他在岁月长河中的坚守与奉献。 为了完成父亲的遗愿,李讷开始了漫长的寻找之旅,在那个信息不畅、通讯手段极为有限的时代,寻找一个人无疑是一项艰巨的任务,李讷并没有放弃,每一次的失败和失望都让她更加坚定了寻找的决心。 李讷通过访问旧档案、咨询曾经的战友、走访许多曾经与父亲有过联系的人,一次又一次地探访了湖南的退役军人安置点和退役老同志的住处。 始终没有确切的线索,甚至有时听到“他可能已经去世”的消息,也让她在失落中找到了继续前行的动力,二十年过去,李讷几乎耗尽了所有的力气,但她始终未曾放弃,在她的心中,父亲的遗愿犹如一座灯塔,指引着她在迷雾中前行。 终于在1996年,李讷通过一位老同事的帮助,得知了徐龙才的消息,她得知徐龙才还健在,并住在湖南的一个小村庄,这个消息像一道曙光照进了李讷心中多年的阴霾。 她激动地拨通了徐龙才的电话,电话那头传来了一个熟悉而又苍老的声音,那一刻,李讷感到自己与父亲的联系被重新拉近,而徐龙才也在那一瞬间明白了,毛主席的心意并没有随风消逝。 尽管已经过了多年,徐龙才的记忆依然鲜活,回忆起毛主席身边的点滴,他语气平静,却难掩心中的感动,李讷告诉徐龙才,她已经找到了他,终于完成了父亲的遗愿,而这个简短的电话成了二十年苦苦寻找的终点。 两人约定了见面,李讷带着父亲遗留下来的情感,来到了湖南的一个小镇,徐龙才并未把自己作为一个曾经的英雄来看待,他只是在自己的岗位上默默奉献着,而李讷在见到他时,终于明白了父亲叮嘱背后的深意。 见面时,徐龙才平静地回忆着和毛主席一起度过的日子,那些在北京中南海、在战乱年代中的点滴,不需要言辞的描述,却早已深深镌刻在他的心中,他始终未曾炫耀过自己曾是毛主席的贴身警卫员,反而始终保持着一种低调谦和的生活态度。 徐龙才没有要求过任何的回报,他的忠诚和奉献从未因此而改变,即便在那些最艰难的日子里,徐龙才依然坚守自己的原则与信念。 正如他所说,自己并未为历史留下什么特别的印记,但他在默默守护毛主席的岁月中,给毛主席和国家做出的贡献,远远超出了那些表面上的辉煌。 徐龙才的低调生活中,依旧藏着一种非凡的精神力量,他的生活从未因为毛主席的去世而改变,他始终坚守着那个教诲,忠诚与廉洁,即使离开了中南海,他依然过着普通的日子,始终未曾忘记毛主席的教诲,始终没有对过去的身份进行任何渲染。 李讷通过徐龙才的经历,逐渐领悟了父亲的深情,她明白,父亲的遗愿并非简单的寻人,而是希望自己能够承接这份无声的奉献与忠诚。 父亲临终前的叮嘱,不仅是为了完成一个人的承诺,更是为了传承那份无私的精神,徐龙才的忠诚与奉献,不仅是毛主席时代的缩影,也是那个时代无数默默奉献者的象征。